賃貸経営において、空室期間の短縮は収益を最大化するための永遠の課題です。しかし、物件の供給過多や入居者ニーズの多様化が進む現代において、ただ物件情報を公開しているだけでは、数多の競合物の中に埋もれてしまいかねません。特に不動産価格が高騰している今、家賃設定や入居者へのアプローチ方法を誤れば、長期空室という深刻な事態に陥るリスクも高まっています。今こそ、感覚的な運営から脱却し、データと市場原理に基づいた「賃貸集客戦略」を体系的に理解し、実行することが不可欠です。

この記事では、賃貸管理のプロフェッショナルへのインタビュー内容を基に、現代の賃貸集客の基本構造から、多くのオーナーが陥りがちな失敗の原因、そして具体的な成功事例までを徹底的に解説します。なぜあなたの物件への問い合わせが少ないのか、どうすれば内見数を増やし、早期の成約に繋げられるのか。その答えがここにあります。本記事を通じて、ご自身の物件の価値を最大化し、安定した賃貸経営を実現するための羅針盤を手にしてください。

賃貸集客とは

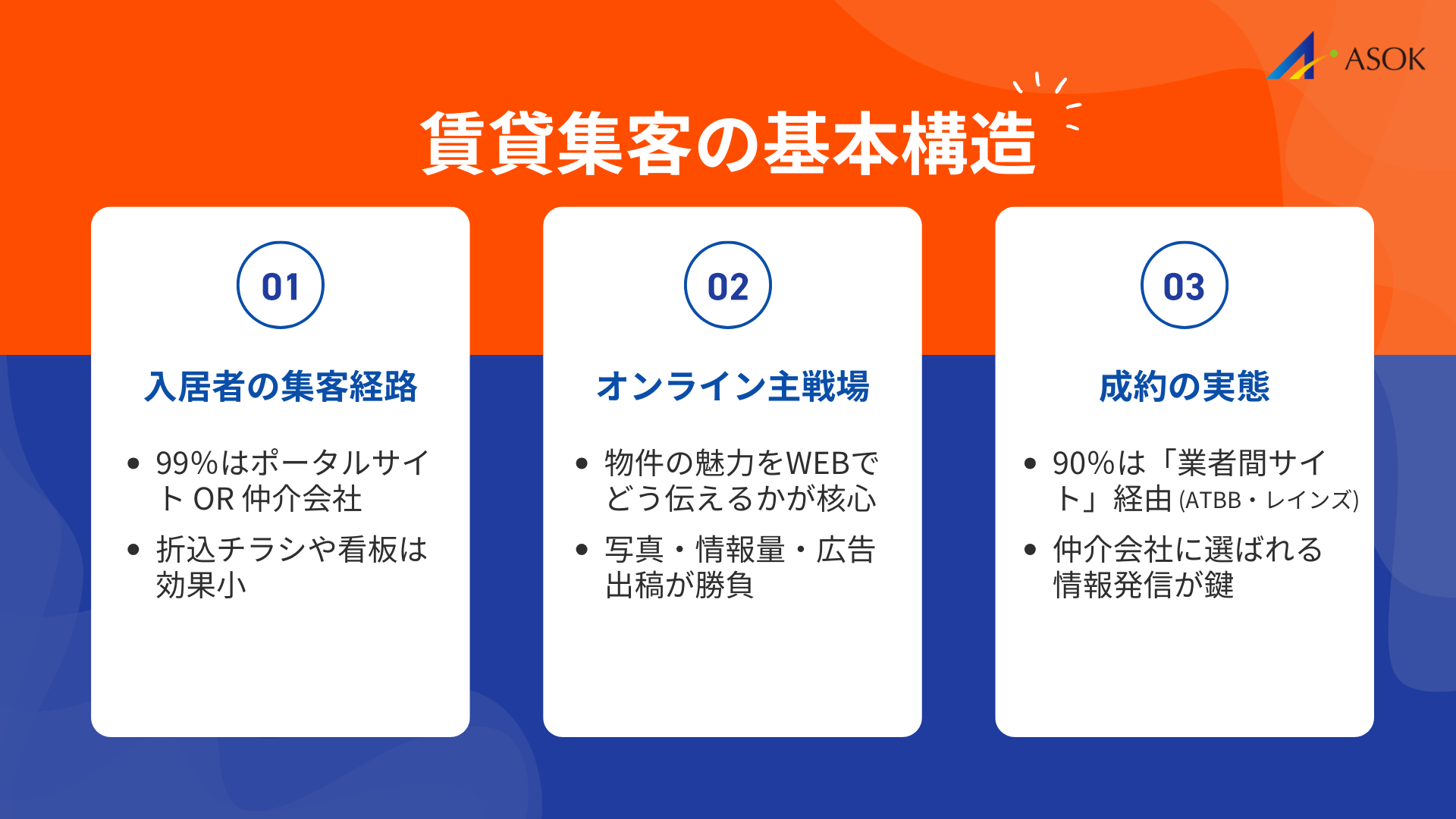

現代の賃貸集客の構造を理解することは、効果的な戦略を立てる上での第一歩です。特に都内やその近郊エリアにおいては、集客チャネルがほぼ確立されており、オーナー様が注力すべきポイントは極めて明確になっています。

現在の賃貸物件の入居者は、その99%が不動産ポータルサイト(SUUMOやHOME'Sなど)か、街の不動産仲介業者を経由して物件を見つけています。新聞の折込チラシや現地の看板だけを見て問い合わせる時代は終わり、集客の主戦場は完全にオンラインへと移行しました。この大前提を理解し、オンライン上でいかに物件の魅力を伝え、多くの人の目に触れさせるかが、賃貸集客の核心と言えるでしょう。

さらに重要なのは、その成約の大部分を占めるのが、不動産業者間の情報ネットワークだという事実です。専門家は「(成約の)90%ぐらいは業者間サイト経由」だと指摘しています。これは、入居者様が直接ポータルサイトから問い合わせるケースよりも、街の不動産仲介会社の担当者が「ATBB」や「レインズ」といった業者専用サイトで物件を探し、お客様に紹介するケースが圧倒的に多いことを意味します。

したがって、賃貸集客戦略とは、最終的な入居者様だけでなく、物件を紹介してくれる全国の不動産仲介業者に向けて、いかに効果的な情報発信を行うかという視点が不可欠になるのです。

なぜ今、賃貸集客が重要なのか?

賃貸集客の重要性は、常に変わらぬ経営課題ですが、近年の不動産市場の大きな変化によって、その戦略的な意味合いはさらに増しています。特に「不動産価格の高騰」は、物件のタイプによって集客の難易度に二極化をもたらしており、これまで通りのやり方では通用しなくなってきています。

一つは、不動産価格の高騰に伴い、郊外や都心から少し離れたエリアでアパート経営の難易度が上がっている点です。土地の仕入れ値が低い分、高い利回りが見込めるため、こうしたエリアには新築アパートが乱立する傾向にあります。

結果として、同じような条件の競合物件が激増し、オーナー様は厳しい競争に晒されます。入居者を獲得するために、想定以上の広告費を投下したり、賃料の引き下げを余儀なくされたりするケースも少なくありません。このような状況下では、緻密な市場分析と差別化戦略なくして、安定した集客は望めません。

その一方で、都心部を中心にファミリー向け物件(2LDKや3LDKなど)の集客は、むしろ追い風が吹いています。物件の購入価格があまりにも高騰したため、マイホーム購入を諦め、質の高い賃貸物件を探すファミリー層が増加しているのです。

かつては「賃貸より購入した方が月々の支払いは安い」というのが常識でしたが、その常識が崩れつつある今、ファミリー向け物件のオーナー様にとっては、強気の家賃設定でも入居者を確保しやすい好機と言えます。ただし、このチャンスを最大限に活かすためには、ターゲット層に響く適切な物件の魅力付けや情報提供が不可欠であり、ここでも戦略の有無が成果を大きく左右します。

集客目標の設定:成果を測る羅針盤

効果的な賃貸集客戦略を立てるには、まず具体的な目標を設定し、その進捗を測るための客観的な指標を持つことが重要です。やみくもに募集活動を行うのではなく、「いつまでに」「どのような状態を目指すのか」という羅針盤を持つことで、施策の効果を正しく評価し、必要に応じて軌道修正することができます。

専門家が提示する一つの明確な目標は、「物件の内見が可能になったタイミングから1ヶ月以内に申し込みを獲得すること」です。前の入居者が退去し、室内がいつでも見せられる状態になってから、1ヶ月というのが一つの目安になります。この目標を達成するための重要な先行指標が「内見数」です。どれだけ魅力的な情報をネットに掲載しても、実際に物件を見に来てもらえなければ成約には至りません。

その内見数について、「週に1件以上の内見があると、かなりの確率で1ヶ月以内に申し込みを取れる」という非常に重要な経験則がインタビューで語られました。もし、募集を開始してから内見が週に1件も入らない状況が続くのであれば、それは家賃設定、募集条件、あるいは物件の魅力付けのいずれかに問題がある可能性が高いという危険信号です。逆に、週に3件程度の内見がコンスタントに入るような物件であれば、2週間程度で成約に至ることも珍しくありません。この「週1内見」という基準を自社の物件に当てはめてみることで、募集状況が順調なのか、それとも何らかの対策が必要な段階なのかを客観的に判断することができるのです。

賃貸集客がうまくいかない!よくある原因を分析

「募集をかけているのに、問い合わせすら来ない」「内見は入るのに、なぜか申し込みに至らない」。こうした悩みは多くのオーナー様が抱えるものです。その原因は複雑に見えますが、突き詰めるといくつかの共通したパターンに分類できます。ここでは、賃貸集客がうまくいかない物件にありがちな原因を分析し、その解決策を探ります。

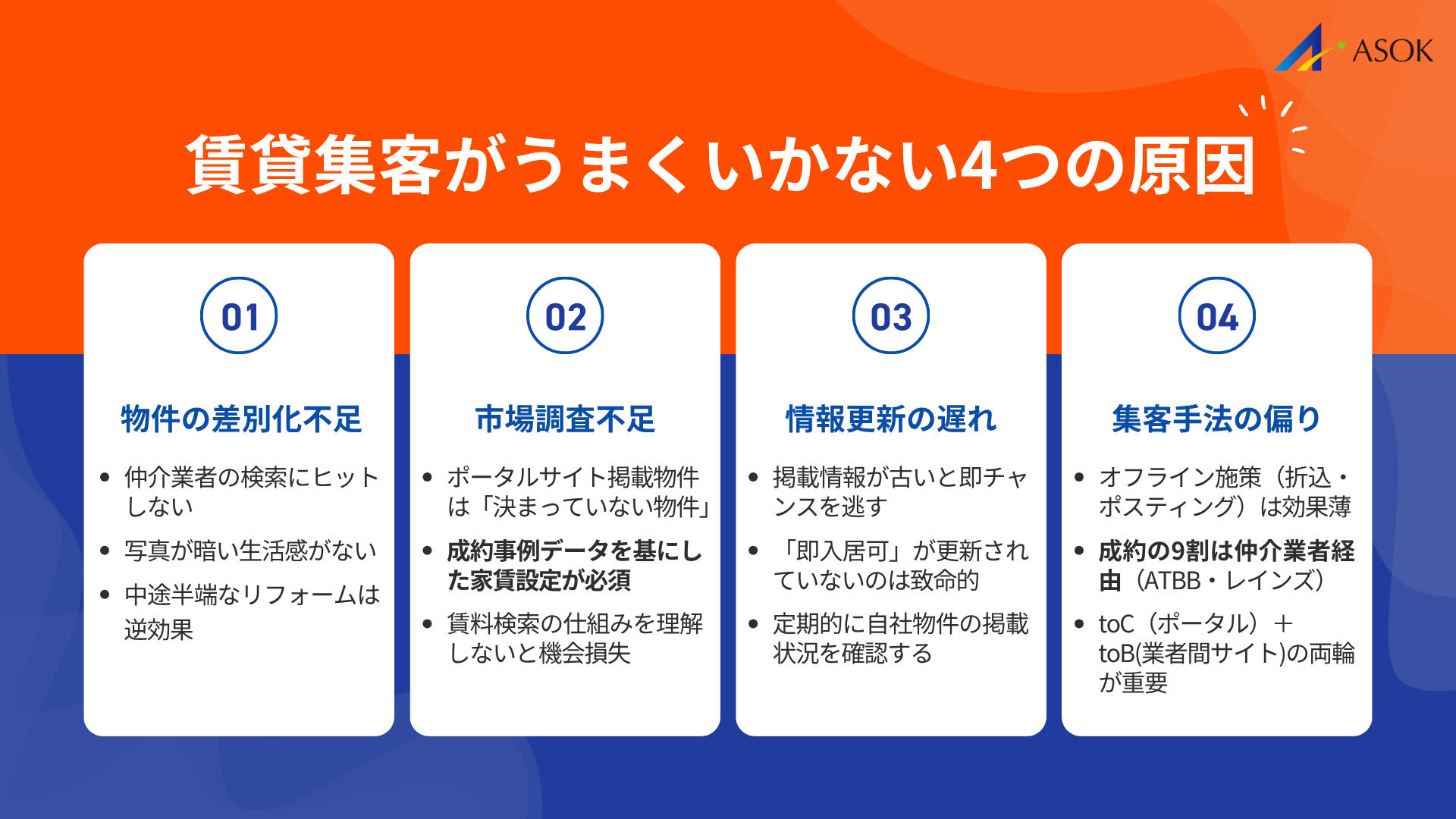

物件の差別化不足:埋もれてしまう物件の共通点

集客がうまくいかない最大の原因の一つは、物件が他の多くの競合物件の中に埋もれてしまい、差別化ができていないことです。ここで言う「埋もれる」とは、単に魅力が乏しいという意味だけではありません。そもそも不動産仲介業者が物件を検索する際の条件にヒットせず、画面にすら表示されていないケースが非常に多いのです。まずは、仲介業者の目に留まり、入居希望者に紹介してもらう土俵に上がることが全ての始まりです。

土俵に上がった上で重要になるのが、物件の第一印象です。その決め手となるのが「物件写真の質」です。薄暗く、生活感のない写真では、内見に繋がる可能性は著しく低下します。プロのカメラマンに依頼するのが理想ですが、それが難しい場合でも、明るさや清潔感を意識して撮影するだけで印象は大きく変わります。

また、アピール文章も重要で、「エアコン新設」といった具体的なメリットは、入居者にとって非常に魅力的に映ります。古くなった設備は、将来の修理費用や入居者とのトラブルリスクを考えても、思い切って新品に交換することが、結果的に早期成約への近道となる場合があります。

そして、最も避けたいのが「ケチった物件」になってしまうことです。専門家は「アンバランスな中途半端なリフォームは、結局決まらない」と警鐘を鳴らしています。家賃50万円の高級物件が、オーナーがリフォーム費用を惜しんだために、ちぐはぐな内装となり、結果的に2ヶ月以上の空室期間を生んでしまったという事例は、非常に示唆に富んでいます。

数十万円の費用を惜しんだ結果、数百万円の家賃収入を失うことになりかねません。アクセントクロスのような費用対効果の高い手法を取り入れつつも、物件のグレードに見合った適切な原状回復投資を行うことが、結局は最も賢明な判断と言えるでしょう。

市場調査ができていない

賃貸集客に失敗する極めて一般的な原因が、適切な市場調査に基づかない、希望的観測による家賃設定です。多くのオーナー様が、SUUMOなどのポータルサイトを見て、「近隣の物件がこれくらいの家賃で出ているから、自分の物件も同じくらいで大丈夫だろう」と考えてしまいがちです。しかし、これは非常に危険な判断ミスに繋がる可能性があります。

賃貸市場では、ポータルサイトに掲載されている物件の多くは“その価格では決まらなかった物件”であるケースが少なくありません。本当に適正な価格の物件は短期間で成約し、市場から消えていきます。つまり長く掲載されている物件は、市場から割高と判断されている可能性が高く、それを基準に家賃を設定してしまうと長期空室のリスクを招きます。

真に信頼できる管理会社は、現在募集中の物件だけでなく、過去の「成約事例」のデータを基に査定を行います。どのくらいの家賃で、どのくらいの期間で実際に成約したのかという事実に基づいた分析こそが、適正な家賃を見極める唯一の方法です。また、ポータルサイトの検索の仕組みを理解することも重要です。

例えば、サイトの賃料検索が5,000円刻みの場合、「6万5,000円」と設定すれば「6万5,000円以下」の検索にヒットしますが、「6万6,000円」に設定すると、次の「7万円以下」のカテゴリに含まれ、より安い物件を探している層からは見つけてもらえなくなります。こうした専門的な知見に基づいた価格設定ができるかどうかが、集客の成否を分けるのです。

情報更新の遅れ:古い情報は機会損失の元

せっかく物件に魅力があり、価格設定も適正であっても、掲載されている情報が古かったり、不正確であったりすると、大きな機会損失に繋がります。賃貸集客の主戦場であるオンライン上では、情報の鮮度と正確性が生命線です。特に、入居希望者や仲介業者が意思決定を行う上で重要な情報に誤りがあれば、それは致命的なミスになりかねません。

もちろん、募集中の物件情報を一度掲載停止し、再度掲載することで「新着」マークを付け、注目を集めるというテクニックも存在します。しかし、これは管理会社にとって大きな業務負担となるうえ、効果も限定的であるため、基本的な戦略とは言えません。それよりも重要なのは、物件のステータスを常に正確に反映させることです。

専門家が「業務上のミスであり、明らかな機会損失」と断言したのが、「即入居可能」な状態であるにもかかわらず、情報が更新されず、古い入居中(あるいは退去予定)のままになっているケースです。

急いで住まいを探している入居希望者は、「即入居可」の条件で絞り込んで物件を探します。その検索結果に表示されないだけで、成約のチャンスをみすみす逃していることになるのです。これは完全に管理会社の業務怠慢であり、オーナー様は定期的に自社の物件がポータルサイトなどでどのように掲載されているかを確認し、誤りがあれば速やかに修正を依頼するべきです。

集客手法の偏り:オンラインとオフラインのバランス

賃貸集客について語られる際、しばしば「オンラインとオフラインのバランス」の重要性が説かれます。しかし、都内近郊の市場においては、その常識はもはや通用しないと考えるべきです。インタビューにおいて専門家は、新聞の折込チラシやポスティングといった、いわゆるオフライン施策の効果を「考えにくい」と一貫して述べています。現代の入居者探しは、99%がオンラインで完結すると言っても過言ではありません。

したがって、今考えるべき「バランス」とは、オンラインとオフラインの比率ではありません。むしろ、オンラインの中にある2つの重要なチャネル、すなわち「エンドユーザー向け(toC)」と「不動産業者間向け(toB)」のバランスをいかに最適化するか、という点にあります。エンドユーザー向けとは、SUUMOやHOME'Sといったポータルサイトへの掲載を指し、入居者本人に直接物件情報を届ける役割を担います。

一方で、より重要なのが不動産業者間向けのチャネル、つまりATBBやレインズといった業者専用サイトへの情報公開です。成約の9割が仲介業者経由であるという事実を鑑みれば、このtoB向けの施策こそが集客戦略の要です。ここで情報を囲い込み、他の仲介業者に紹介させないような管理会社は、オーナー様の利益を著しく損なっていると言わざるを得ません。真に考えるべきは、この両輪を全力で回し、あらゆるルートからの問い合わせを取りこぼさない体制を築くことなのです。

効果的なオンライン集客方法

賃貸集客の成功はオンライン施策にかかっていると言っても過言ではありません。ここでは、主要なオンラインの集客手法を解説し、それぞれをどう活用すべきかを見ていきましょう。

不動産ポータルサイトの活用は基本中の基本です。特に、インタビューでも「圧倒的に強い」と評されたSUUMOへの掲載は必須条件と言えるでしょう。多くの入居者が最初に利用するこのプラットフォームで、いかに物件を魅力的に見せるかが重要です。自社ホームページの最適化やSNS、MEO(マップエンジン最適化)も、管理会社のブランディングや信頼性向上に寄与しますが、個別の物件の即時的な集客という観点では、ポータルサイトの力が絶大です。

そして、最も戦略的な意味合いを持つのがWeb広告の運用です。これは、GoogleやYahoo!に広告を出すという意味合いよりも、不動産業者間サイトにおける「広告費(AD)」の設定を指します。これを適切に活用することが、内見数を劇的に増加させる鍵となります。仲介業者が物件を紹介する際、この広告費が付いている物件を優先するのは当然のビジネス判断です。次の項目で詳述しますが、この業者間サイト向けの広告戦略こそ、オンライン集客における最重要ポイントなのです。

効果的なオフライン集客方法

都内近郊の賃貸市場において、チラシやポスティングといった伝統的なオフライン集客手法の効果は限定的です。しかし、全く意味がないわけではなく、特定の状況下ではオンライン施策を補完する役割を果たすこともあります。

例えば、物件の現地に設置する看板や案内板は、周辺地域に住んでいたり、頻繁に訪れたりする人への直接的なアピールになります。特に、人通りの多い道に面した物件であれば、一定の効果が期待できるでしょう。また、学生街や特定の企業城下町など、コミュニティが限定的なエリアでは、大学や企業と連携した情報提供も有効な場合があります。

しかし、最も効果的な「オフライン」施策は、地域の不動産仲介業者との良好な関係構築に他なりません。管理会社の担当者が、日頃から地域の仲介業者を訪問し、物件の情報提供や関係づくりに努めているか。こうした地道な活動が、いざという時に自社の物件を優先的に紹介してもらえる信頼関係に繋がります。これは、単なる情報掲載に留まらない、血の通った営業活動であり、優れた管理会社が実践している重要な業務の一つです。

賃貸集客効果を高める「+α」のコツ

基本的な集客施策を押さえた上で、さらにライバルと差をつけるための「+α」のコツが存在します。ここでは、少しの工夫で内見率や成約率を大きく向上させる可能性のある、具体的なテクニックをご紹介します。

魅力的な物件写真の撮影

物件の第一印象を決定づける写真は、集客における最重要要素の一つです。内見に行くかどうかを判断する際、入居希望者が最も頼りにするのが写真であるため、その質には徹底的にこだわるべきです。プロのカメラマンが撮影した写真は、素人が撮影したものと比較して、内見への誘導率が明らかに高まります。

ポイントは、単に部屋を綺麗に撮るだけではありません。広角レンズを使って部屋全体を広く見せる、自然光が最も入る時間帯に撮影して明るい印象を与える、といった技術的な工夫が求められます。また、部屋の写真だけでなく、エントランスやゴミ捨て場、駐輪場といった共用部、さらにはバルコニーからの眺望や最寄り駅からの道中の雰囲気など、入居後の生活をイメージさせるような写真を複数枚用意することも非常に効果的です。

写真一枚一枚が、物件の価値を伝える広告です。多少のコストがかかったとしても、プロによる写真撮影は、空室期間の短縮による家賃収入で十分に元が取れる、費用対効果の非常に高い投資と言えるでしょう。オーナー様自身で写真をチェックし、もし魅力に欠けると感じるなら、管理会社に撮り直しを依頼することを強く推奨します。

詳細な物件情報の提供

内見数を増やすだけでなく、成約率そのものを高めるために非常に効果的なのが、入居希望者が知りたいであろう情報を先回りして提供することです。特に、独自性の高い詳細な間取り図の作成は、競合物件との大きな差別化に繋がります。

一般的な間取り図には、部屋の広さや配置しか記載されていません。しかし、入居者が実際に生活する上で知りたいのは、「冷蔵庫や洗濯機はどこに置けるのか、その寸法はいくつか」「この窓に合うカーテンのサイズは?」といった、より具体的な情報です。こうした詳細情報を記載したオリジナルの間取り図を用意することで、入居希望者は内見せずとも自分の持っている家具が収まるかなどを確認でき、安心して申し込みの意思決定ができます。

インタビューで語られた事例では、こうした詳細な間取り図を用意したことで、遠方からの引っ越しで内見が難しい入居希望者から「未内見契約」が複数入ったとのことです。特に、就職や転勤で時間がない人が部屋を探す繁忙期には、この「内見不要で決められる」という点が絶大な強みとなります。パノラマ写真も一つの手段ですが、内見数の増加には繋がりにくいという意見もあり、むしろこうした実用的な情報提供の方が、成約に直結する可能性が高いと言えるでしょう。

広告費をつける

賃貸集客戦略において、最も直接的かつ効果的な施策が、不動産業者間サイトにおける「広告費(AD)」の設定です。これは、物件を成約させた仲介業者に対して、正規の仲介手数料とは別に支払われる成功報酬(キックバック)のことで、オーナー様の費用負担となります。

なぜ広告費がそれほど重要なのでしょうか。インタビューでは、業者間サイトの実際の画面を基に、その絶大な効果が示されました。あるエリアで物件を検索した際、200件中158件に広告費が設定されていたのです。仲介業者の立場からすれば、同じような条件の物件であれば、当然、報酬が多くもらえる物件を優先的にお客様に紹介します。広告費をつけない物件は、多くの競合の中から意図的に選ばれにくくなり、専門家は「(広告費がないと)悪目立ちする」とまで表現しています。

オーナー様にとって広告費は出費ですが、これを「コスト」ではなく「投資」と捉えるべきです。なぜなら、広告費を適切に設定することで、賃料を相場より高く維持したまま早期成約が期待できるからです。空室が長引いて賃料を5,000円下げると、年間の収益が6万円減少し、将来の物件売却時の評価額(利回りから算出される)も数百万円単位で下落する可能性があります。

一方で、家賃1ヶ月分の広告費を支払ってでも、高い賃料を維持したまま1ヶ月早く入居が決まれば、長期的には遥かに大きなリターンが見込めるのです。特に、競合の8割以上が広告費を出しているような単身者向け物件市場では、広告費の設定はもはや必須の戦略と言えるでしょう。

ポータルサイトでの価格設定

ポータルサイト上での価格設定は、単に相場を反映させるだけでなく、サイトの検索システムを理解した上で行う戦略性が求められます。わずか1,000円の違いが、閲覧数を大きく左右することがあるため、細心の注意が必要です。

多くの不動産ポータルサイトでは、利用者が家賃の上限を設定して物件を検索します。その際の選択肢は、「6万円以下」「6万5,000円以下」「7万円以下」というように、5,000円刻みになっていることがほとんどです。この仕組みを理解していないと、大きな機会損失を生んでしまいます。例えば、家賃を「6万6,000円」に設定したとします。この場合、「6万5,000円以下」で探しているユーザーの検索結果には表示されません。

この物件は、「7万円以下」で探しているユーザーにしか表示されず、同じカテゴリにいる6万7,000円や7万円の物件と比較されることになります。もし家賃をあと1,000円下げて「6万5,000円」に設定していれば、「6万5,000円以下」で探している膨大な数のユーザーの目に触れることができたはずです。このように、相場感を踏まえつつも、ポータルサイトの検索フィルターの「区切り」を意識した価格設定を行うことが、閲覧数を最大化し、内見に繋げるための重要なテクニックとなります。

賃貸集客の事例から学ぶ施策

理論だけでなく、実際の成功事例から学ぶことで、より効果的な施策のイメージを具体的に持つことができます。ここでは、物件のタイプや状況に応じた効果的な打ち手を、優先順位と共に解説します。

事例①:競合の多い単身者向け物件は「広告費(AD)」が最優先

まず、単身者向けのワンルームや1Kなど、競合が非常に多い物件の場合です。この市場では、賃料を下げるか、広告費(AD)を上げるかの二択を迫られます。前述の通り、将来的な売却価格を維持するためには、賃料を下げるのは最終手段とすべきです。まずは適切な広告費(家賃の1ヶ月分〜)を設定し、仲介業者の閲覧数を増やすことが最優先です。広告費の有無で閲覧数が3倍以上変わることも珍しくなく、それが内見数、そして成約へと繋がっていきます。

事例②:家賃相場が高いファミリー向け物件は「礼金カット」が効果的

次に、家賃相場が高いファミリー向け物件(2LDK以上)など、物件自体の魅力で勝負したい場合です。この場合、入居希望者への直接的なインセンティブが効果を発揮します。その際の施策の優先順位は「礼金カット > 広告費(AD) > フリーレント」となります。

礼金は入居時の初期費用を大きく左右するため、これを無くすことは非常に強力な魅力付けになります。一方で、フリーレント(一定期間の家賃無料)は、契約書に記載が必要なため、「この物件は集客に苦戦している」というネガティブな印象を与えかねず、将来の売却時にも不利に働く可能性があるため、優先度は最も低いと考えるべきです。

物件自体の価値を損なわずに初期費用を軽減できる礼金カットが、最もスマートで効果的な手法と言えるでしょう。

賃貸集客は戦略と実行が成功の鍵

賃貸集客は、もはや「頑張れば決まる」という精神論で乗り切れる時代ではありません。本記事で解説したように、その成否は、市場の構造を正しく理解し、データに基づいた戦略を立て、それを的確に実行できるかにかかっています。都内近郊の市場では、集客チャネルがオンライン、特に不動産業者間サイトに集約されているという事実をまず受け入れることが重要です。

その上で、仲介業者に自社の物件を優先的に紹介してもらうための「広告費(AD)」というインセンティブの仕組みを理解し、これを戦略的に活用することが、空室期間を短縮し、高い賃料を維持するための鍵となります。また、成約事例に基づいた適正な家賃設定、検索エンジンの仕組みを考慮した価格の端数調整、そして写真や詳細な間取り図による物件の魅力の最大化といった、一つ一つの施策の積み重ねが大きな差を生み出します。

空室が続くことは、収益の機会損失であると同時に、オーナー様の精神衛生上も大きな負担となります。時には条件を多少譲歩してでも早期に成約させ、安定した経営状態を取り戻すという判断も必要です。本記事で得た知識を羅針盤とし、信頼できる管理会社というパートナーと共に、戦略的な賃貸集客を実践してください。それが、不確実な時代においても安定した収益を生み出し続ける、賢明な賃貸経営の道筋です。