マンション経営において、賃貸管理会社はオーナー様の大切な資産を守り、収益を最大化するための重要なパートナーです。しかし、「現在の管理会社の対応に不満がある」「もっとコストを抑えたい」といった理由から、管理会社の変更を検討されるオーナー様も少なくありません。

本記事では、賃貸管理会社の変更を成功させるための完全ガイドとして、変更の基本知識から、業界でよくあるトラブル事例、そして失敗を避けるための具体的なポイントまで、専門家へのインタビュー内容を交えながら徹底的に解説します。この記事を読めば、管理会社変更に関する不安や疑問が解消され、自信を持って最適なパートナー選びを進められるようになるでしょう。

賃貸管理会社の変更は、決して簡単な手続きではありませんが、正しい知識を持って計画的に進めることで、より良いマンション経営を実現するための大きな一歩となります。

現在の管理状況に少しでも疑問を感じているオーナー様は、ぜひ最後までお読みいただき、ご自身の資産価値向上のためにお役立てください。私たちは、オーナー様一人ひとりが後悔のない選択をできるよう、実践的な情報を提供することをお約束します。

この記事を通じて、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな管理会社変更を実現するための知識を身につけていきましょう。オーナー様のマンション経営がさらに飛躍するための一助となれば幸いです。

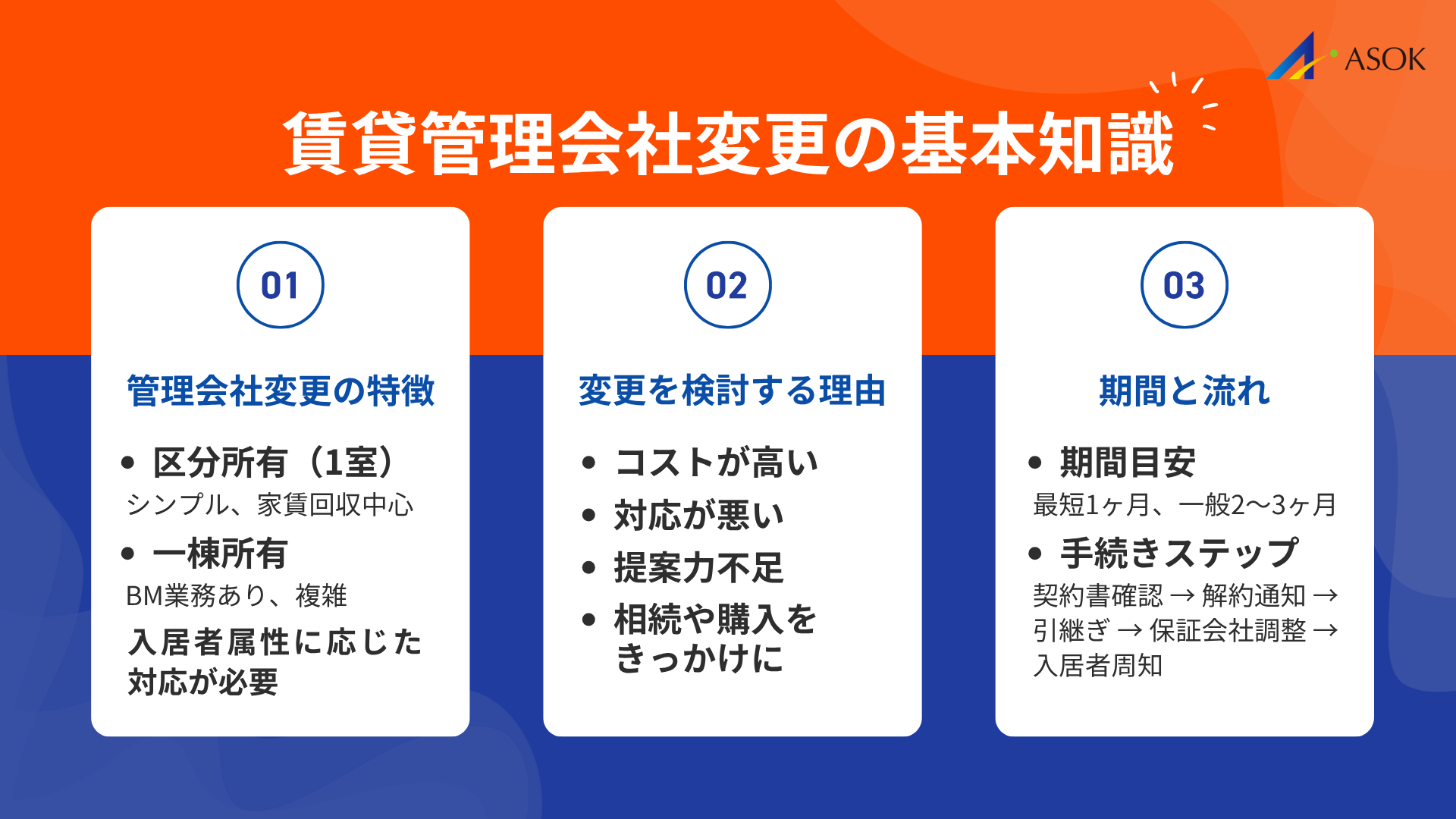

賃貸管理会社変更の基本知識

賃貸管理会社の変更を検討するにあたり、まずは基本的な知識を整理しておくことが重要です。ここでは、マンションの管理会社変更における特有のポイントや、変更を考えるきっかけとなる主な理由、そして実際に変更にかかる期間と具体的な流れについて解説します。これらの基本を押さえることで、その後のプロセスをスムーズに進めることができます。

マンションの管理会社変更の特徴

マンションの管理会社変更を考える際、所有する物件の種類によって注意すべき点が異なります。ポイントは、物件が一室(区分所有)なのか、一棟丸ごとなのかという点です。専門家の見解でも、戸建てや区分マンションの管理は主に家賃回収や退去時の立ち会いなどが中心業務となるため、比較的シンプルな引き継ぎで済むとされています。入居者の情報や契約内容が正確に引き継がれれば、大きな問題は起こりにくいでしょう。

一方で、一棟マンションの管理となると、業務はより複雑になります。家賃管理に加え、日常的な共用部の清掃、消防設備点検、エレベーターの保守など、建物全体の維持管理(ビルディングマネジメント、通称BM)業務が発生します。

そのため、管理会社を変更する際には、現在行われている清掃の回数や点検の内容、その品質に満足しているかなど、現状の管理状況を詳細に把握し、新しい管理会社にどこまでの業務を委託するのかを明確にする必要があります。

例えば、高齢の入居者が多い物件であれば、孤独死のリスクを考慮して見回りの頻度を増やすといった、入居者の特性に合わせた管理内容の見直しが必要になることもあります。新しい管理会社が、こうした個別の事情に対応できる柔軟性を持っているかどうかも、重要な選定基準となります。

このように、所有物件の形態によって管理業務の範囲が大きく異なるため、まずはご自身の物件でどのような管理が行われているかを正確に把握することが、スムーズな管理会社変更の第一歩となります。必要な情報がそろっていれば、物件の規模に関わらず、適切な引き継ぎは十分に可能です。

変更を検討する主な理由

オーナー様が賃貸管理会社の変更を考え始めるきっかけは、いくつか共通したパターンがあります。最も多いのは、「管理コストが高い」「担当者のレスポンスが悪い」といった、費用面や対応面での不満です。毎月の管理委託料が相場より高いと感じていたり、問い合わせへの返信が遅い、必要な報告がないといった状況が続くと、オーナー様は大切な資産を任せることに不安を感じるようになります。

特に、空室が続いているにもかかわらず、管理会社から家賃の値下げ提案や新たな募集戦略の提案といった、積極的なアドバイスが全くないケースは、不満が募りやすい典型的な例です。

インタビューの中でも、「こちらから言わないと何もしてくれない」という声は、変更を検討する大きな動機になると指摘されていました。オーナー様は単なる業務代行者ではなく、共に資産価値向上を目指してくれるパートナーを求めているのです。

また、不動産を相続したり、新たに収益物件を購入したりしたタイミングも、管理会社を見直す大きなきっかけとなります。親の代から付き合いのある管理会社でも、客観的にサービス内容や料金を評価し直した結果、より条件の良い会社に変更するケースは少なくありません。所有者が変わるという外的要因が、現状の管理体制を冷静に見つめ直す機会を与えてくれるのです。

そもそも、現状に大きな不満がなければ、積極的に管理会社を変えようという発想にはなりにくいものです。しかし、コスト、対応、提案力といった要素に少しでも疑問を感じたとき、あるいは相続や物件購入といったライフイベントが訪れたときが、より良いパートナーシップを築くための絶好の機会と言えるでしょう。

変更にかかる期間と流れ

賃貸管理会社の変更手続きは、最短で約1ヶ月で完了させることも可能ですが、実際には既存の管理会社との契約内容に大きく左右されます。多くの管理委託契約書には、解約に関する取り決めが記載されており、「解約申し出は3ヶ月前まで」といった予告期間が設けられているのが一般的です。中には、12ヶ月前の通知を求めるような厳しい条件を課しているケースもあるため、まずは契約書を確認することが不可欠です。

具体的な流れとしては、まずオーナー様ご自身で現在の管理会社に対し、管理委託契約書に定められた方法(多くはメールなどの書面)で解約の意思を通知(解約予告)します。

契約書を紛失してしまった場合は電話で伝えることもありますが、その際は引き留めのための説得を受ける可能性があり、オーナー様にとって精神的な負担となることも少なくありません。インタビューでも、専門家は書面での通知を推奨していました。

この解約予告さえ済めば、その後の具体的な引き継ぎ手続きは、新しい管理会社が代行してくれるケースがほとんどです。入居者情報の引き継ぎや、各種点検業者の変更手続きなど、煩雑な作業を巻き取ってくれるため、オーナー様の負担は大幅に軽減されます。

ただし、注意点として、家賃保証会社との連携が挙げられます。保証会社は、新しい管理会社が信頼できるかどうかを確認する必要があるため、新旧の管理会社が協力して手続きを進めることが不可欠です。

家賃の支払いフローの変更など、入居者への影響も考慮すると、現実的には2ヶ月から3ヶ月程度の期間を見ておくと安心です。焦って進めるのではなく、契約内容をしっかりと確認し、計画的に手続きを進めることが、スムーズな管理会社変更の鍵となります。

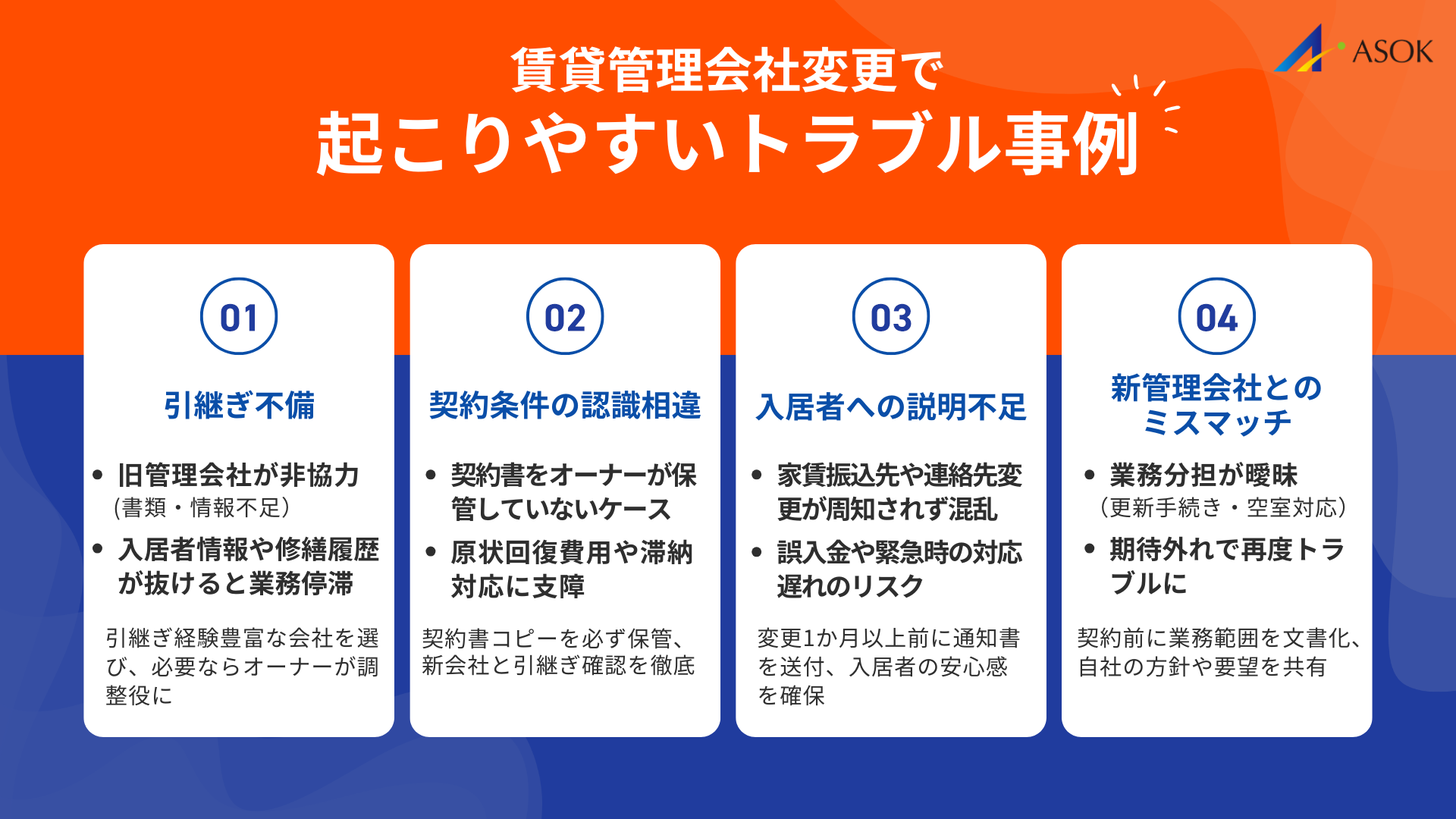

賃貸管理会社変更で起こりやすいトラブル事例

賃貸管理会社の変更は、慎重に進めないと様々なトラブルに発展する可能性があります。ここでは、業界で実際に起こりがちなトラブル事例を具体的に紹介し、その対策について解説します。これらの事例を事前に知っておくことで、リスクを回避し、円滑な移行を実現することができます。

引継ぎ不備によるトラブル

管理会社変更の際に最も起こりやすいのが、新旧管理会社間での引き継ぎがうまくいかないというトラブルです。特に、既存の管理会社が引き継ぎに対して非協力的であるケースは少なくありません。専門家の見解でも、管理会社にとって管理物件を失うことは、そのまま収益源を失うことを意味するとされます。そのため、解約される側としては、引き継ぎ作業に積極的に協力するモチベーションが働きにくいのが実情です。

具体的には、必要な書類の提出が遅れたり、問い合わせに対する返答がなかったりと、意図的とも思えるような対応の悪さに直面することがあります。「もううちは関係ないから」といった無責任な態度を取る会社も、残念ながら存在します。このような状況では、新しい管理会社も業務を開始できず、結果的にオーナー様や入居者様に迷惑がかかってしまいます。

また、引き継がれるべき情報が不足していることも問題となります。例えば、入居者の緊急連絡先や、過去の修繕履歴、鍵の管理状況など、運営に不可欠な情報が正確に伝わらないと、新しい管理会社はゼロから情報を集め直さなければならず、管理業務に支障をきたします。

このようなトラブルを避けるためには、新しい管理会社を選ぶ際に、引き継ぎ業務の経験が豊富で、粘り強く交渉してくれる会社を選ぶことが重要です。また、オーナー様自身も、変更プロセスに関心を持ち、必要であれば両社の間に立って調整役を担う姿勢が求められます。

契約条件の認識相違トラブル

賃貸経営の根幹をなす賃貸借契約書ですが、この契約書の取り扱いを巡るトラブルも頻繁に発生します。特に注意が必要なのは、オーナー様自身が契約書の原本や写しを保管しておらず、すべてを管理会社に任せきりにしているケースです。もし、その管理会社が契約書を紛失してしまっていた場合、問題は深刻化します。

賃貸借契約書がなければ、入居者が退去する際の原状回復に関する取り決めを証明できません。例えば、『退去時のルームクリーニング代は入居者負担とする』といった特約が契約書に記載されていても、その書面がなければ入居者に費用を請求する根拠がなくなってしまいます。その結果、本来は入居者に負担してもらえるはずの費用を、オーナー様が負担せざるを得なくなるのです。

さらに、契約書がない状態では、家賃滞納などのトラブルが発生した際にも、法的な手続きを進めることが困難になります。最悪の場合、入居者に協力してもらい、契約書を再作成する必要が出てきますが、これには多大な手間と時間がかかります。

このような事態を避けるためにも、オーナー様は必ず賃貸借契約書のコピーを自身で保管しておくことが鉄則です。また、管理会社を変更する際には、契約書を含むすべての重要書類が確実に引き継がれるか、事前に新しい管理会社と入念に確認することが不可欠です。契約書は、オーナー様の資産と権利を守るための最も重要な書類であることを、常に意識しておく必要があります。

入居者への説明不足トラブル

管理会社の変更は、オーナー様だけの問題ではなく、実際にその物件に住んでいる入居者様にも直接的な影響を及ぼします。この入居者への説明や通知が不十分であると、クレームや混乱を招き、大きなトラブルに発展する可能性があります。入居者様からすれば、ある日突然、家賃の振込先や連絡窓口が変わることは、大きな不安要素となるからです。

最も重要な通知事項は、家賃の振込先口座の変更です。この案内が徹底されず、入居者様が誤って以前の管理会社の口座に家賃を振り込んでしまった場合、返金手続きなどで複雑なやり取りが発生します。また、設備の故障など緊急時の連絡先が周知されていないと、入居者様はどこに連絡すれば良いか分からず、迅速な対応が遅れる原因にもなります。

こうしたトラブルを防ぐためには、新しい管理会社と連携し、事前に丁寧な書面を作成して全入居者様に通知することが不可欠です。通知書には、管理会社が変更になる旨とその理由、新しい管理会社の連絡先、新しい家賃振込先口座、変更日などを明確に記載する必要があります。できれば、変更日の1ヶ月以上前には通知を行い、入居者様が余裕を持って手続きできる時間を確保することが望ましいでしょう。

管理会社の変更は、入居者様との信頼関係を損なうきっかけにもなりかねません。オーナー様と新しい管理会社が協力し、入居者様の不安を取り除くための配慮を怠らないことが、円滑な移行と長期的な安定経営につながります。

新管理会社とのミスマッチトラブル

管理会社を変更したものの、「新しい管理会社も期待外れだった」というミスマッチのトラブルも少なくありません。特に、切り替えのタイミングで発生する業務の分担が曖昧になっていると、問題が表面化しやすくなります。例えば、管理会社の変更手続き中に空室が発生した場合、その部屋の原状回復工事や新しい入居者の募集活動を、新旧どちらの会社が行うのかが不明確になることがあります。

また、インタビューでも具体例として挙げられていたのが、入居者の契約更新業務です。更新手続きは、更新日の数ヶ月前から開始されるのが一般的です。管理会社の切り替え日が、この更新手続きの期間中にあたってしまうと、「更新業務はすでに前の会社が進めていたはず」「いや、更新日は新しい管理会社の管理期間なのだから、そちらで対応すべきだ」といったように、責任の所在が曖昧になりがちです。

もし両社が互いに相手がやっていると思い込み、誰も対応しなければ、最悪の場合、更新料の徴収漏れや、入居者にとって不利な条件での自動更新(法定更新)につながる恐れもあります。

こうしたミスマッチや業務の抜け漏れを防ぐためには、契約前に新しい管理会社と詳細な打ち合わせを行い、自社の経営方針や物件に求める管理レベルを正確に伝えることが重要です。そして、切り替え期間中に発生が予想される業務(空室対応、更新業務など)については、誰が、いつ、何を担当するのかを文書で明確に取り決めておくべきです。

勢いや期待だけで契約するのではなく、現実的な業務のすり合わせを丁寧に行うことが、新しいパートナーとの良好な関係を築くための鍵となります。

賃貸管理会社変更のデメリット

賃貸管理会社の変更は、経営改善の有効な手段となり得ますが、一方でいくつかのデメリットやリスクも存在します。手続きにかかる負担や、サービス品質が不安定になる可能性などを事前に理解しておくことで、より慎重な判断が可能になります。ここでは、管理会社変更に伴う主なデメリットについて解説します。

変更手続きの負担とコスト

管理会社を変更する際には、一定の手続き的な負担と、場合によってはコストが発生します。オーナー様にとって最も大きな負担は、複数の管理会社を比較検討し、新しいパートナーを選定するまでの情報収集と交渉のプロセスです。各社のサービス内容や料金体系を調べ、担当者と面談し、見積もりを取る作業には、相応の時間と労力が必要となります。

また、コスト面では、新しい管理会社との契約時に初期費用がかかる場合があります。特に大手の管理会社などでは、初回の登録料や事務手数料として家賃1ヶ月分程度の費用を請求されるケースがあります。もちろん、多くの会社ではこうした初期費用はかかりませんが、検討している会社がどのような料金体系なのかは、契約前に必ず確認しておくべき重要なポイントです。

さらに、既存の管理会社との契約内容によっては、解約時に違約金が発生する可能性もゼロではありません。特に、契約期間の途中で解約する場合や、定められた予告期間を守れなかった場合には、ペナルティが課されることがあります。管理会社の変更は、目先の管理料削減だけでなく、こうした初期費用や潜在的な違約金も含めたトータルコストで判断することが大切です。

これらの負担やコストは、新しい管理会社が手続きをどこまでサポートしてくれるかによっても大きく変わってきます。オーナー様の負担を軽減する提案をしてくれるかどうかも、会社選びの重要な判断材料となるでしょう。

サービス品質の不安定化リスク

管理会社を変更した結果、期待していたほどのサービスが受けられなかったり、むしろ以前よりも品質が低下してしまったりするリスクは常に存在します。特に注意が必要なのは、会社の組織体制が脆弱なケースです。インタビューで専門家が警鐘を鳴らしていたのは、いわゆる「物件担当制」を採用している小規模な会社です。

一人の担当者が数百戸もの物件を抱え、入居者対応から退去立ち会い、修繕手配まで、すべての業務を一人でこなしているような体制では、きめ細やかな対応は期待できません。

このような属人性の高い組織では、担当者が退職してしまった途端に、管理の品質が著しく低下するというリスクを抱えています。引き継ぎも不十分なまま、物件の状況を誰も把握していないという事態に陥りかねません。

安定したサービス品質を求めるのであれば、契約、募集、退去、修繕など、業務ごとに専門のチームが分かれている「分業制」を導入し、組織として対応できる体制を整えている会社を選ぶべきです。一人の担当者に依存しない仕組みが、サービスの安定化につながります。

また、近年の不動産市況の活況を受け、売買仲介をメインとしながら、オーナーとの関係構築のために片手間で管理業務を行っている会社にも注意が必要です。このような会社は、管理業務そのものではなく、将来の売買仲介で利益を上げることを目的としているため、日常の管理業務が杜撰になりがちです。会社の事業内容や収益構造を見極め、賃貸管理を事業の柱として真摯に取り組んでいる会社を選ぶことが、品質低下のリスクを避ける上で極めて重要です。

入居者への影響

管理会社の変更が、入居者の満足度低下や、最悪の場合は退去につながってしまう可能性も考慮しなければなりません。入居者にとって、管理会社は日々の生活を支える重要な窓口です。その窓口の対応が悪くなれば、物件に対する印象も悪化し、「この物件に住み続けたい」という意欲が削がれてしまいます。

特に問題となりやすいのが、手数料が無料、あるいは極端に安い管理会社を選んだ場合です。専門家の見解によると、月々の管理料で利益を上げていない会社は、入居者の入れ替わり時に発生する仲介手数料や原状回復工事費で収益を確保しようとする傾向があります。その結果、会社の方針として『入居者には早く退去してほしい』というインセンティブが働きやすくなります。これは、安定した家賃収入を望むオーナー様の利益とは全く逆の方向を向いています。

このような会社は、質の良い入居者に長く住んでもらうための努力を怠るだけでなく、時には短期での利用が前提の入居者をオーナーに報告せずに入居させることさえあります。

また、仲介手数料を自社で独占するために、他の不動産会社に物件情報を公開しない「囲い込み」を行う可能性も高まります。これにより、物件が広く市場に公開されず、結果的に空室期間が長引くという、オーナーにとって最も避けたい事態を招きかねません。

管理会社の選定は、単にコストや業務内容だけでなく、その会社の経営理念や収益構造が、オーナー様の目指す方向性と一致しているかという視点を持つことが、入居者の満足度を維持し、安定した賃貸経営を続けるための鍵となります。

賃貸管理会社変更の失敗パターン

多くのオーナー様がより良い経営を目指して管理会社変更に踏み切りますが、残念ながら失敗に終わってしまうケースも少なくありません。ここでは、管理会社変更で陥りがちな典型的な失敗パターンを3つご紹介します。これらのパターンを知り、同じ轍を踏まないようにすることが成功への近道です。

情報収集不足による失敗

管理会社変更における失敗の最大の原因は、圧倒的な情報収集不足です。新しい管理会社を十分に比較検討せず、ホームページの印象や営業担当者の口車に乗せられて安易に契約してしまうと、後で「こんなはずではなかった」と後悔することになります。特に、会社の規模や実績といった客観的なデータを確認することは、失敗を避けるための基本中の基本です。

一つの重要な指標となるのが、その会社がどれくらいの戸数を管理しているかという「管理戸数」です。安定した組織運営のためには、少なくとも2000戸程度の管理規模が必要になる場合があります。しかし、多くの会社は自社のホームページに正確な管理戸数を記載していません。

そのため、直接問い合わせて確認することが重要です。また、国土交通省の制度として、管理戸数が200戸以上の事業者は「賃貸住宅管理業者」としての登録が義務付けられています。会社のウェブサイトなどでこの登録があるかを確認すれば、極端に規模の小さい事業者を避けることができます。

さらに、従業員一人当たりが何戸くらいの物件を担当しているのかも、サービス品質を測る上で重要な情報です。システム化が進んだとしても、一人で管理できる上限は300戸程度が限界と言われています。

これを超えるような過密な担当状況では、きめ細やかな対応は期待できません。管理戸数が継続的に伸びている会社は、経営が安定し、社員の待遇も向上している可能性が高く、結果として質の高いサービスが期待できるでしょう。表面的な情報だけでなく、こうした裏付けとなるデータをしっかりと収集・分析することが、失敗しない会社選びの第一歩です。

手数料面だけでの判断による失敗

「管理手数料0円」「業界最安値」といった謳い文句は、コスト削減を目指すオーナー様にとって非常に魅力的に映ります。しかし、手数料の安さだけで管理会社を判断することは、最も陥りやすい失敗パターンの一つです。なぜなら、その安さの裏には、オーナー様の利益とは必ずしも一致しないビジネスモデルが隠されていることが多いからです。

インタビューでも強く警鐘が鳴らされていましたが、管理手数料が0円の会社は、月々の管理業務では利益が出ません。そのため、入居者が退去する際の原状回復工事費に利益を上乗せしたり、売買仲介を強引に勧めたりすることで収益を確保しようとします。彼らにとっては、入居者が頻繁に入れ替わることが収益増につながるため、「良い入居者に長く住んでもらう」という、本来あるべき賃貸経営の姿とは正反対のインセンティブが働いてしまうのです。

このような会社は、安定した家賃収入よりも短期的な利益を優先するため、物件の資産価値を長期的に維持・向上させるという視点が欠けている場合が少なくありません。必要な修繕提案がなされなかったり、入居者トラブルへの対応が後手に回ったりと、結果的にオーナー様がより大きなコストを負担させられることになりかねません。

管理手数料は、質の高いサービスを受けるための対価です。目先の安さにとらわれるのではなく、その会社がどのような理念を持ち、どのようにして利益を上げているのかという本質を見極めることが重要です。適正な手数料を支払い、オーナーと同じ方向を向いてくれるパートナーを選ぶことが、長期的な成功の鍵となります。

準備期間不足による失敗

現在の管理会社に対する不満がピークに達し、「今すぐにでも変更したい」と焦ってしまう気持ちはよく分かります。しかし、十分な準備期間を設けずに見切り発車で変更を進めてしまうと、様々なトラブルを引き起こし、かえって状況を悪化させることになりかねません。準備期間の不足は、冷静な判断を妨げ、失敗の確率を高める大きな要因です。

まず、焦りのあまり、既存の管理会社との管理委託契約書の内容を十分に確認しないまま解約を申し出てしまうケースがあります。契約書に定められた予告期間(例えば3ヶ月前)を守らずに解約しようとすると、契約違反として違約金を請求されたり、スムーズな引き継ぎを拒否されたりする可能性があります。

どんなに現在の管理会社に不満があっても、契約は契約です。まずは契約書を冷静に読み解き、定められたルールに則って手続きを進めることが大前提となります。

また、十分な準備期間がないと、新しい管理会社をじっくり比較検討する時間も確保できません。その結果、情報収集が不十分なまま、最初に声をかけた会社や、耳障りの良いことばかり言う会社に安易に決めてしまいがちです。これでは、前述した「情報収集不足による失敗」や「手数料面だけでの判断による失敗」に陥るリスクが格段に高まります。

管理会社の変更は、マンション経営の根幹に関わる重要な意思決定です。感情的に突っ走るのではなく、まずは契約書を確認し、必要な準備期間を把握した上で、計画的に新しいパートナー探しを進める。この冷静な姿勢こそが、失敗を避け、成功へと導くための不可欠な要素です。

賃貸管理会社変更を成功させるポイント

賃貸管理会社の変更を成功に導くためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。トラブルや失敗を避け、新しいパートナーと良好な関係を築くための具体的な行動指針をここで解説します。これらのポイントを実践することで、管理会社変更を単なるコストカットではなく、資産価値向上のための戦略的な一手とすることができます。

事前準備と情報収集の重要性

管理会社変更を成功させるための最も重要なポイントは、徹底した事前準備と多角的な情報収集に尽きます。失敗パターンの多くが準備不足に起因することからも、このステップの重要性はお分かりいただけるでしょう。まずは、既存の管理委託契約書を隅々まで確認し、解約予告期間や違約金の有無など、解約に関する条件を正確に把握することから始めましょう。これにより、変更完了までの現実的なスケジュールを立てることができます。

次に、新しい管理会社の候補を複数リストアップし、客観的なデータを基に比較検討します。確認すべきは、管理戸数、従業員数、そして賃貸住宅管理業者の登録の有無です。専門家も指摘しているように、会社の規模や体制は、提供されるサービスの品質と安定性に直結します。ホームページの情報だけを鵜呑みにせず、直接問い合わせて具体的な数字を確認する姿勢が重要です。

特に、従業員一人当たりの管理戸数は、現場の業務負担を推し量る上で非常に有効な指標となります。

さらに、料金体系だけでなく、その会社の経営理念や得意分野、トラブル発生時の対応フローなど、より踏み込んだ情報を収集することも大切です。例えば、会社の従業員の定着率や、管理戸数が年々増加しているかどうかも、その会社が健全に成長しているかを見極めるヒントになります。複数の視点から情報を集め、総合的に判断することが、自社の物件と経営方針に最適なパートナーを見つけ出すための鍵となります。

入居者への丁寧な説明と通知

管理会社の変更をスムーズに進める上で、入居者への配慮を忘れてはなりません。オーナー様にとっては経営上の判断ですが、入居者にとっては日々の生活に直結する大きな変化です。丁寧な説明と事前の通知を怠ると、入居者に無用な不安や不信感を与え、クレームや退去の原因にもなりかねません。成功のためには、入居者の視点に立ったコミュニケーションが不可欠です。

変更が決定したら、新しい管理会社と協力し、管理会社変更を知らせるための通知書を作成します。この通知書には、なぜ管理会社が変わるのかという理由を簡潔に説明し、新しい管理会社の名称、住所、電話番号、そして最も重要な新しい家賃の振込先口座を明確に記載します。また、変更がいつから適用されるのかという「変更日」も分かりやすく示す必要があります。

この通知書は、変更日の少なくとも1ヶ月前には、全入居者のポストに投函するか、郵送するのが望ましいでしょう。これにより、入居者は口座振替の手続きなどを余裕を持って行うことができます。また、書面での通知に加えて、エントランスの掲示板にも同様の案内を掲示するなど、複数の方法で周知を徹底することが、連絡漏れを防ぐ上で効果的です。

入居者は、オーナー様の大切な顧客です。管理会社の変更というオーナー側の都合によって、入居者に不便や不安を感じさせないよう、最大限の配慮と丁寧な情報提供を心がけることが、良好な関係を維持し、長期的な安定経営を実現するための重要なポイントです。

新旧管理会社の引継ぎ管理

新旧の管理会社間で行われる引き継ぎ業務は、オーナー様からは見えにくい部分ですが、変更プロセスにおける重要な肝となります。この引き継ぎが円滑に行われるかどうかを、オーナー様自身が主体的に管理し、確認する姿勢が成功の鍵を握ります。すべてを新しい管理会社に任せきりにするのではなく、進捗状況を把握し、必要に応じて介入することがトラブルを未然に防ぎます。

引き継ぎ業務がきちんと進んでいるか不安な場合は、新しい管理会社に対し、旧管理会社とのメールのやり取りに自分をCC(カーボンコピー)に入れてもらうよう依頼するのが有効な手段です。インタビューでも提案されていたこの方法は、引き継ぎプロセスの透明性を高め、どのような情報が、いつ、どのように共有されているのかをリアルタイムで把握することができます。すべてのやり取りを確認する必要はありませんが、重要な局面でのコミュニケーションを可視化することは、安心感につながります。

また、引き継ぎが完了し、新しい管理会社による業務が正式にスタートした際には、その旨を報告してもらうようにしましょう。「本日より、弊社にて管理業務を開始いたしました」という一本の連絡があるだけでも、オーナー様は正式に移行が完了したことを確認できます。特に、賃貸借契約書や鍵、各種点検の報告書といった重要書類が、すべて漏れなく引き継がれたかどうかの最終確認は必ず行うべきです。

新しい管理会社を選ぶ際には、こうしたオーナーの不安に寄り添い、プロセスの透明性を確保しようと努めてくれる会社かどうかを見極めることも大切です。誠実なコミュニケーションを心がけてくれるパートナーであれば、複雑な引き継ぎ業務も安心して任せることができるでしょう。

変更後のフォローアップ

管理会社の変更は、契約を切り替えたら終わりではありません。新しい管理会社が、契約前に説明した通りのサービスを実際に提供してくれているかを、変更後も継続的に確認(フォローアップ)していくことが重要です。特に、オーナー様が最も期待するであろう「入居付け」の動きについては、注意深く見守る必要があります。

例えば、退去者が出て空室が発生した際に、管理会社がどのような対応を取るかは、その会社の実力を測る絶好の機会です。優秀な管理会社は、退去の連絡が入ると同時に、オーナーに対して速やかに次の募集条件(家賃、敷金、礼金など)の確認や提案を行います。そして、レインズやイタンジといった業者間サイトに迅速に物件情報を登録し、広く他の不動産会社にも情報が共有されるように動きます。こうした客付けの動きがスピーディーかつ具体的であるかを確認しましょう。

また、会社の体制が本当に機能しているかも、フォローアップすべき重要なポイントです。契約時には「分業制で組織的に対応します」と説明していても、実際には特定の担当者に業務が集中しているかもしれません。入居者からの問い合わせや修繕依頼に対するレスポンスの速さや正確さ、月々の収支報告書の内容などを通じて、管理体制が謳い文句通りに整備されているかを判断します。

もし、変更後に何らかの疑問や不満が生じた場合は、遠慮なく担当者に伝え、改善を求めることが大切です。新しいパートナーとの関係は、始まったばかりです。定期的なコミュニケーションを通じて認識のズレを修正し、共に資産価値向上を目指すという共通の目標に向かって協力体制を築いていく。この地道なフォローアップこそが、管理会社変更を真の成功へと導くのです。

まとめ

本記事では、マンションの賃貸管理会社変更におけるトラブル事例と、失敗を避けて成功に導くための完全ガイドを、専門家へのインタビュー内容に基づいて詳細に解説してきました。管理会社の変更は、オーナー様のマンション経営を大きく改善させる可能性を秘めた重要な決断ですが、同時に多くの落とし穴も存在します。

情報収集不足や手数料の安さだけでの判断、準備期間の不足といった典型的な失敗パターンを避け、計画的に進めることが何よりも重要です。成功の鍵は、会社の規模や体制といった客観的なデータに基づいた徹底的な事前準備、入居者への不安を与えない丁寧なコミュニケーション、そして新旧管理会社間の引き継ぎをオーナー様自身が主体的に管理する姿勢にあります。

管理会社は、単なる業務代行者ではなく、オーナー様の大切な資産を共に育んでいくパートナーです。会社の経営理念や収益構造が、オーナー様の目指す方向性と一致しているかを見極め、長期的な視点で信頼関係を築ける相手を選ぶ必要があります。特に、分業制による安定した組織体制が構築されているか、そして空室発生時にスピーディーで具体的な入居付け活動を行ってくれるかは、優良な管理会社を見分けるための重要な指標となります。

この記事で得た知識を羅針盤として、現在の管理状況に少しでも疑問を感じているのであれば、ぜひ勇気を持って第一歩を踏み出してください。適切なパートナーと巡り会うことができれば、それはコスト削減以上の、資産価値の向上と安心できる未来へとつながるはずです。オーナー様のマンション経営がより良いものとなるよう、心から願っております。