賃貸物件を所有するオーナーにとって、「立ち退き」とは避けて通れないテーマの一つです。建物の老朽化による建て替えや、自己使用、売却などを理由に、入居者へ退去を求める場面は決して珍しくありません。しかし、立ち退きは法律上の制約が多く、正しい知識を持たずに進めると、思わぬトラブルや長期化につながるおそれがあります。

立ち退きとは、賃貸人である不動産オーナーが、正当事由に基づいて賃借人に賃貸借契約の終了と建物からの退去を求めることを指します。日本では借地借家法により借主の権利が強く保護されており、オーナーの都合だけで一方的に退去を求めることは、原則として認められていません。そのため、立ち退きを検討する際には、正当事由の有無や適切な手順を理解しておくことが不可欠です。

この記事では、立ち退きの基本的な意味から、正当事由の判断基準、立ち退き料の相場、交渉の進め方まで、不動産オーナーが押さえておくべきポイントを実務目線で整理します。現在の管理会社の対応に不安を感じている方や、将来的に建て替えや売却を予定している方に向けて、トラブルを避けながら立ち退きを進めるための考え方をわかりやすく解説します。

この記事でわかること

立ち退きは、法律上の考え方だけでなく、費用の目安や交渉の進め方によって結果が大きく変わるテーマです。本記事では、立ち退きに関する基本的な仕組みを整理したうえで、どのような場合に正当事由が認められやすいのか、また認められにくいのかを実務的な視点から解説します。

あわせて、居住用物件と事業用物件における立ち退き料の考え方や、交渉を始める際に押さえておきたいポイントについても触れていきます。通知の出し方や合意書作成時の注意点、交渉が難航した場合の選択肢など、実際の手続きの流れを把握できる構成になっています。

立ち退きを検討し始めたばかりの段階でも、全体像と判断軸を整理できる内容となっていますので、今後の方針を考える際の参考としてお役立てください。

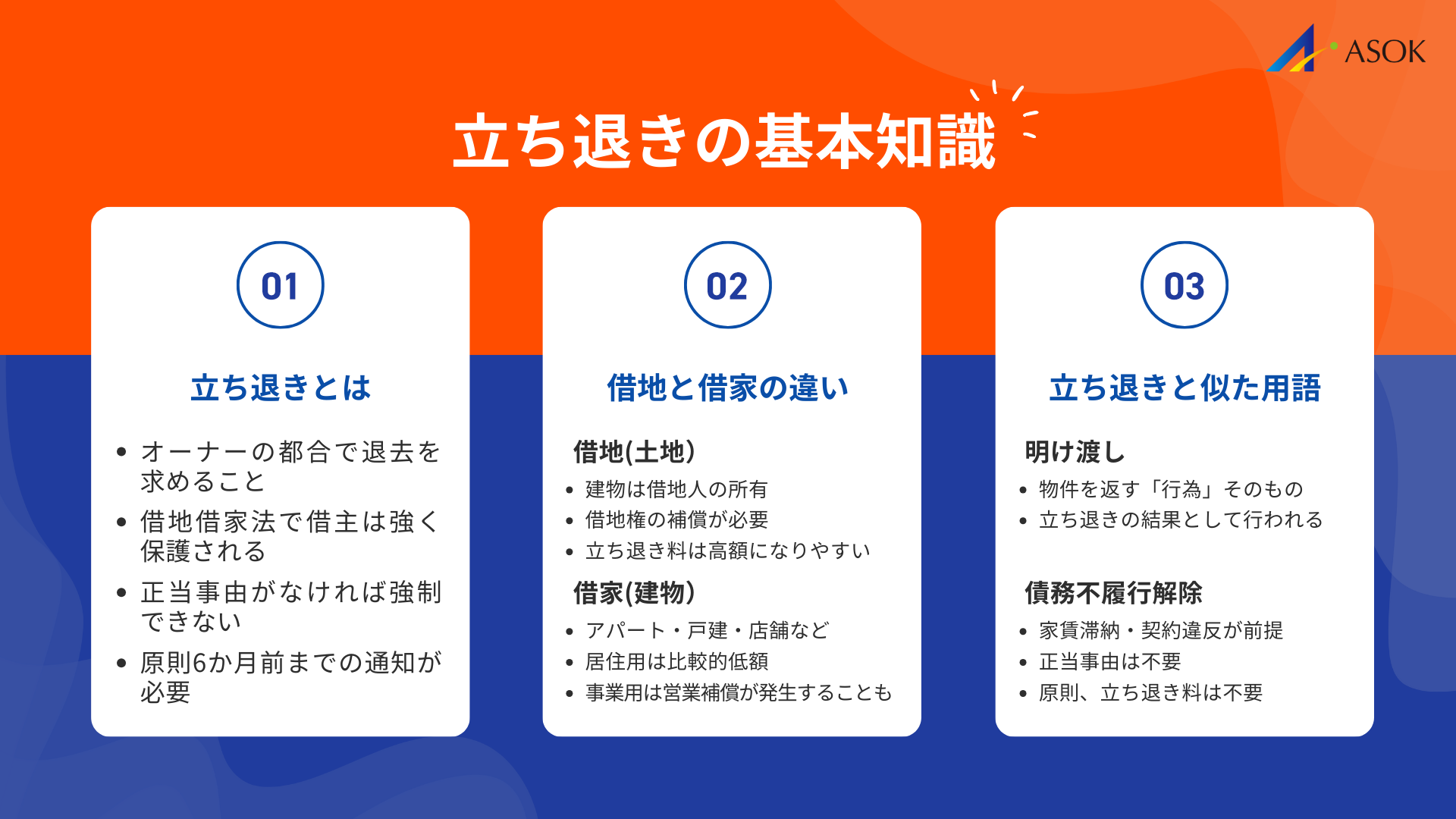

立ち退きの基本知識

立ち退きを正しく理解するためには、まず基本的な概念を押さえておく必要があります。ここでは、立ち退きの定義や関連する用語との違いについて解説します。

立ち退きは法律用語ではありませんが、不動産取引において非常に重要な概念です。借地借家法との関係を理解することで、オーナーとして取るべき行動が明確になります。

立ち退きの定義

立ち退きとは、賃貸人(オーナー)が賃借人(入居者)に対して、賃貸借契約を終了させ、物件から退去してもらうことを指します。一般的には、オーナー側の都合により入居者に退去を求めるケースを指すことが多いです。重要なのは、日本の借地借家法では借主の権利が強く保護されているという点です。

借地借家法第28条では、賃貸人が契約の更新を拒絶したり、解約を申し入れたりするためには「正当の事由」が必要であると定められています。つまり、オーナーが「出て行ってほしい」と思っただけでは、立ち退きを強制することはできません。この正当事由の有無が、立ち退きの成否を左右する最も重要な要素となります。

また、立ち退きは通常、契約期間満了に伴う更新拒絶か、契約期間中の解約申し入れという形で行われます。いずれの場合も、6か月前までに通知を行う必要があり、この期間を守らないと正当事由があっても立ち退きが認められない可能性があります。したがって、立ち退きを検討する際は、早い段階から計画的に準備を進めることが重要です。

借地と借家の立ち退きの違い

立ち退きには、借地(土地の賃貸借)と借家(建物の賃貸借)の2種類があり、それぞれ適用される法律や手続きが異なります。借地の場合は借地借家法の借地に関する規定が、借家の場合は借家に関する規定が適用されます。両者の違いを理解することで、自分のケースに適した対応が取れるようになります。

借地の立ち退きでは、借地人が土地上に建物を所有していることが一般的です。このため、立ち退きの際には建物の取り壊し費用や、借地権の補償なども考慮する必要があります。借地権は財産的価値を持つため、立ち退き料も高額になりやすい傾向があります。国土交通省の土地総合情報ライブラリによれば、借地権割合は地域によって30%から90%程度と幅があり、都心部ほど高くなる傾向にあります。

一方、借家の立ち退きは、アパートやマンション、一戸建て住宅、店舗・事務所などの建物賃貸借を対象とします。借家の場合、借地と比較すると立ち退き料は低くなる傾向にありますが、事業用物件では営業補償なども発生するため、高額になることも珍しくありません。本記事では、不動産オーナーの方が関わることの多い借家の立ち退きを中心に解説していきます。

立ち退きと明け渡し・債務不履行解除の違い

立ち退きと似た言葉に「明け渡し」や「債務不履行解除」がありますが、これらは異なる概念です。正確に理解しておくことで、自分の状況に適した対応方法を選択できるようになります。混同してしまうと、不適切な手続きを取ってしまうリスクがあります。

明け渡しとは、賃借人が物件を賃貸人に返還する行為そのものを指します。立ち退きが「退去を求めるプロセス全体」を指すのに対し、明け渡しは「物件を返す行為」という結果を指します。立ち退き交渉が成功すれば、最終的に明け渡しが行われることになります。裁判で立ち退きを求める場合は「建物明渡請求訴訟」という形で提起されます。

債務不履行解除は、賃借人が家賃を滞納したり、契約違反を犯したりした場合に、賃貸人が契約を解除することを指します。この場合、オーナー側に正当事由は必要ありません。賃借人側に契約違反があるため、正当事由がなくても解除が認められるのです。ただし、軽微な違反では解除が認められないこともあり、一般的には3か月以上の家賃滞納や、重大な契約違反が必要とされています。債務不履行解除の場合、立ち退き料を支払う必要もないのが原則です。

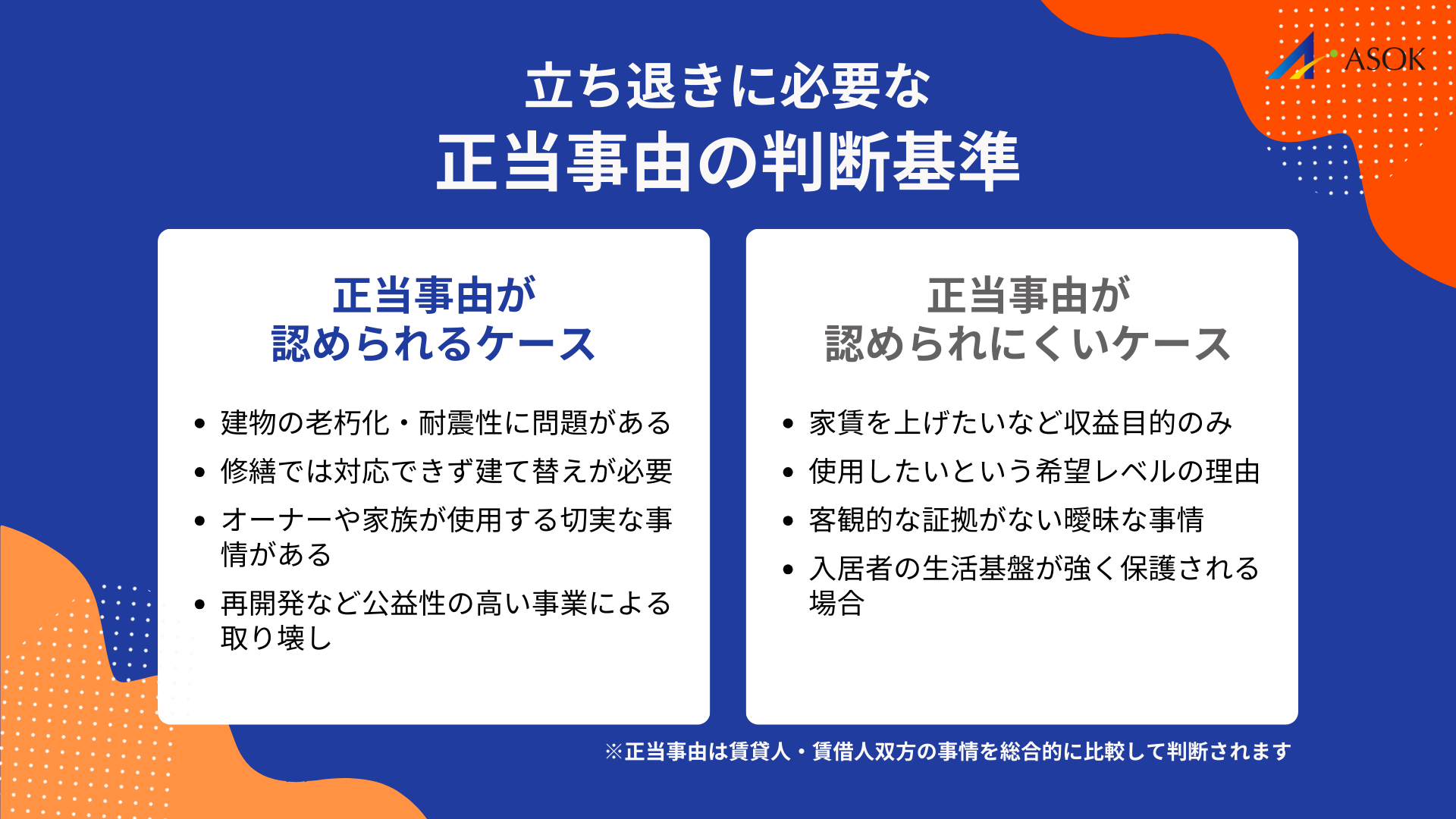

立ち退きに必要な正当事由

立ち退きを成功させるためには、正当事由の存在が不可欠です。この章では、正当事由の判断基準と、認められるケース・認められにくいケースについて詳しく解説します。

正当事由は裁判でも重要な争点となる要素です。事前にしっかり理解しておくことで、立ち退き交渉を有利に進められる可能性が高まります。

正当事由の判断基準

正当事由の判断基準は、借地借家法第28条に定められています。具体的には、賃貸人と賃借人の双方について、建物の使用を必要とする事情が比較衡量されます。つまり、オーナーがどれだけ建物を必要としているか、入居者がどれだけ建物を必要としているかを天秤にかけて判断されるのです。

正当事由の判断要素として、まず「賃貸人の建物使用の必要性」が挙げられます。自己居住の必要性や、事業で使用する必要性などが該当します。次に「賃借人の建物使用の必要性」も考慮されます。入居者の生活基盤がその物件にあるか、代替物件を見つけやすいかなどが検討されます。

さらに「建物の現況」も重要な要素です。老朽化が進んでいる場合や、耐震性に問題がある場合は、オーナー側の正当事由が認められやすくなります。「従前の経過」として、契約の経緯や更新の状況、当事者間の信頼関係なども考慮されます。そして「立ち退き料の提供」も正当事由の補完要素となります。正当事由が弱い場合でも、適正な立ち退き料を提供することで、正当事由が認められることがあります。

正当事由が認められるケース

正当事由が認められやすいケースには、いくつかの典型的なパターンがあります。ここでは、代表的な3つのケースについて解説します。いずれのケースでも、客観的な証拠を揃えることが重要です。

建物の老朽化・建て替えの必要性

建物が老朽化し、建て替えが必要な場合は、正当事由が認められやすい典型的なケースです。特に、耐震性に問題がある場合や、設備の劣化が著しい場合は、入居者の安全確保という観点からも正当事由が認められやすくなります。国土交通省の調査によれば、1981年以前に建てられた旧耐震基準の建物は全国に約100万戸以上存在するとされており、これらの建物では建て替えの必要性が認められやすい傾向にあります。

ただし、単に「古くなったから」という理由だけでは不十分です。耐震診断の結果や、建物調査報告書などの客観的な資料を用意することが重要です。また、修繕では対応できないことを示す必要もあります。修繕で対応可能な場合は、建て替えの必要性が否定される可能性があるためです。

オーナー自身の使用の必要性

オーナー自身やその家族が建物を使用する必要がある場合も、正当事由として認められる可能性があります。例えば、高齢の親と同居するために自宅として使いたい場合や、子どもの通学のために転居が必要な場合などが該当します。ただし、単に「使いたい」というだけでは不十分で、具体的かつ切実な必要性を示す必要があります。

裁判例では、オーナーが現在住んでいる物件の賃貸借契約が終了する予定がある場合や、健康上の理由で転居が必要な場合など、やむを得ない事情がある場合に正当事由が認められています。一方で、資産運用の効率化や、単なる希望レベルの使用意思では、正当事由は認められにくいとされています。

再開発による建物取り壊し

都市再開発法に基づく再開発事業や、大規模な区画整理事業により建物を取り壊す必要がある場合も、正当事由が認められやすいケースです。これらの事業は公益性が高く、個々の賃貸借関係よりも優先されることが多いためです。再開発組合からの通知や、行政機関の決定書類があれば、正当事由の証明が容易になります。

ただし、再開発といっても、オーナーが自主的に行う建て替えと、法的な再開発事業では扱いが異なります。法的な再開発事業の場合は補償制度も整備されていることが多く、立ち退き交渉も比較的スムーズに進みやすい傾向にあります。

正当事由が認められにくいケース

一方で、正当事由が認められにくいケースも存在します。代表的なのは、単に「高い家賃で貸したい」「別の人に貸したい」といった経済的な理由です。収益性の向上だけを目的とした立ち退き請求は、正当事由として認められない可能性が高いです。賃借人の生活の安定を脅かすことになるためです。

また、「なんとなく気に入らない」「騒音があるような気がする」といった曖昧な理由も、正当事由として認められません。入居者との関係が悪化している場合でも、客観的な証拠がなければ立ち退きを強制することは困難です。ただし、これらのケースでも、入居者側が契約違反をしている場合は、債務不履行解除として対応できる可能性があります。

さらに、入居者側の事情も重要な考慮要素となります。入居者が高齢で他に住む場所がない場合や、長年その場所で事業を営んでいる場合などは、オーナー側の正当事由が認められにくくなります。このような場合は、立ち退き料を増額するなどの対応が必要になることがあります。正当事由が弱いと感じた場合は、早い段階で弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

立ち退き料の費用相場と内訳

立ち退きを進める上で、多くのオーナーが気になるのが立ち退き料の費用相場です。この章では、居住用物件と事業用物件それぞれの相場感と、立ち退き料の内訳について詳しく解説します。

立ち退き料は法律で定められた金額があるわけではなく、当事者間の交渉で決まります。相場を知っておくことで、適正な金額での交渉が可能になります。

居住用物件の立ち退き料相場

居住用物件の立ち退き料は、一般的に家賃の6か月分から12か月分が相場とされています。ただし、これはあくまで目安であり、個別の事情によって大きく変動します。正当事由が強い場合は低めに、弱い場合は高めになる傾向があります。

具体的な金額を決める要素としては、まず現在の家賃水準があります。家賃10万円の物件であれば、60万円から120万円程度が目安となります。次に、入居期間も重要です。長期間住んでいる入居者ほど、立ち退き料は高くなりやすい傾向にあります。生活基盤がその場所に根付いているため、移転の負担が大きいと判断されるからです。

また、入居者の属性も考慮されます。高齢者や障害のある方、小さな子どもがいる世帯などは、移転の困難性が高いとして、立ち退き料が増額される傾向にあります。さらに、周辺の賃料相場との比較も重要です。現在の家賃が相場より著しく低い場合、新しい物件を借りる際の負担増を補填するため、立ち退き料が高くなることがあります。不動産鑑定士の見解によれば、賃料差額の補償期間は2年から3年分程度が目安とされることが多いです。

事業用物件の立ち退き料相場

事業用物件の立ち退き料は、居住用物件と比較して高額になる傾向があります。一般的な相場は家賃の12か月分から24か月分、場合によってはそれ以上になることもあります。事業用物件では、営業補償や移転に伴う機会損失など、居住用にはない損害が発生するためです。

店舗の場合、立地が売上に直結することが多いため、移転による売上減少を補償する必要があります。飲食店や小売店など、顧客が立地に紐づいている業態では、立ち退き料が特に高額になりやすいです。また、内装工事費用の補償も必要になることがあります。現在の物件に投資した内装費用のうち、まだ回収できていない部分を補償するという考え方です。

事務所の場合は、店舗ほど立地依存性が高くないため、比較的交渉しやすい傾向にあります。しかし、長年その場所で営業している企業の場合、取引先への周知や名刺・パンフレットの変更など、移転に伴う費用が発生するため、これらも立ち退き料に含まれることがあります。中小企業庁の調査によれば、事務所の移転費用は平均で100万円から300万円程度とされており、これらも交渉材料となります。

立ち退き料が発生しないケース

すべての立ち退きで立ち退き料が発生するわけではありません。いくつかのケースでは、立ち退き料を支払わずに退去を求めることができます。これらのケースを理解しておくことで、無駄な費用を避けられる可能性があります。

最も典型的なのは「債務不履行解除」の場合です。入居者が3か月以上の家賃滞納や、重大な契約違反をしている場合、オーナーは契約を解除することができます。この場合、入居者側に非があるため、立ち退き料を支払う必要はありません。ただし、軽微な遅延や一時的な滞納では解除が認められないことが多いため、注意が必要です。

また「定期借家契約」の場合も、契約期間満了時に立ち退き料は原則として発生しません。定期借家契約は更新がない契約であり、契約時に期間満了で終了することが明確になっているためです。ただし、契約終了の1年前から6か月前までの間に、書面で通知を行う必要があります。さらに「入居者からの合意解約」の場合も、立ち退き料は不要です。入居者自身が退去を希望する場合や、双方合意で契約を終了する場合は、立ち退き料の問題は発生しません。

立ち退き料の内訳

立ち退き料の内訳を理解しておくことで、交渉の際に適正な金額を算出しやすくなります。立ち退き料は、大きく分けて以下の要素で構成されています。それぞれの要素を理解することで、根拠のある交渉が可能になります。

まず「引越し費用」があります。これは実際に引越しを行うために必要な費用で、引越し業者への支払いが中心となります。単身者で5万円から10万円程度、ファミリーで10万円から30万円程度が一般的な目安です。次に「新居の契約費用」があります。敷金・礼金・仲介手数料・前家賃など、新しい物件を契約する際に必要な初期費用です。家賃の4か月分から6か月分程度が目安となります。

また「賃料差額の補償」も重要な要素です。現在の家賃より新居の家賃が高くなる場合、その差額を一定期間分補償するものです。一般的には1年から3年分程度が目安とされています。さらに「移転雑費」として、住所変更に伴う各種手続き費用や、生活用品の買い替え費用などが含まれることもあります。事業用物件の場合は、これらに加えて「営業補償」「内装工事費用の補償」「移転広告費用」なども加わることがあります。

立ち退き交渉の進め方

立ち退き交渉は、適切な手順を踏むことで成功率が高まります。この章では、通知の送付から合意書の作成、交渉が決裂した場合の対応まで、具体的な進め方を解説します。

交渉を円滑に進めるためには、事前準備と適切なコミュニケーションが重要です。焦らず、計画的に進めることを心がけましょう。

立ち退き通知の送付

立ち退き交渉の第一歩は、入居者への正式な通知です。借地借家法では、契約期間満了の6か月前までに更新拒絶の通知を行う必要があると定められています。この期間を守らないと、正当事由があっても立ち退きが認められない可能性があるため、十分な余裕を持って準備を始めることが重要です。

通知は書面で行うことが基本です。口頭での通知は証拠が残らないため、後日トラブルになることがあります。通知書には、立ち退きを求める理由、希望する退去時期、立ち退き料の提示(または後日協議する旨)などを記載します。文面は丁寧かつ明確にし、入居者の感情を不必要に刺激しないよう配慮することが大切です。

通知の方法としては、配達証明付き内容証明郵便が最も確実です。これにより、通知を送付した日時と内容が証明されます。ただし、いきなり内容証明郵便を送ると、入居者が警戒して交渉が難しくなることもあります。まずは普通郵便や手渡しで打診し、正式な交渉段階で内容証明を使用するという方法もあります。状況に応じて適切な方法を選択しましょう。

借主との交渉のポイント

立ち退き交渉を成功させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。まず大切なのは、入居者の立場に立って考えることです。入居者にとって、立ち退きは生活基盤が脅かされる重大な出来事です。その不安を理解し、丁寧に対応することで、円満な合意に近づきます。

交渉の際は、立ち退きの理由を具体的かつ誠実に説明することが重要です。「建物の老朽化により安全性に問題がある」「自己使用の必要がある」など、正当な理由を明確に伝えましょう。曖昧な説明や嘘は、信頼関係を損ない、交渉を長期化させる原因になります。また、入居者の要望や懸念にも耳を傾け、可能な範囲で対応する姿勢を見せることが大切です。

立ち退き料の交渉では、相場を踏まえつつも、入居者の個別事情を考慮した提案を行うことが有効です。例えば、新居探しの支援や、引越し業者の手配など、金銭以外のサポートを提案することで、交渉がスムーズに進むことがあります。また、退去時期に柔軟性を持たせることも重要です。入居者の都合に合わせて一定の猶予期間を設けることで、合意を得やすくなります。

合意書の作成と退去手続き

入居者との間で立ち退きの合意が得られたら、必ず書面で合意書を作成しましょう。口頭での合意は、後日「言った・言わない」のトラブルになるリスクがあります。合意書を作成することで、両者の権利義務が明確になり、円滑な退去手続きにつながります。

合意書には、退去日、立ち退き料の金額と支払い時期、原状回復の範囲、敷金の精算方法、物件内の残置物の取り扱いなどを記載するのが一般的です。必要に応じて、秘密保持条項や、後日の紛争を防ぐための清算条項を入れることもあります。合意書は2通作成し、双方が署名捺印の上、各1通を保管します。

退去手続きでは、退去日のスケジュール管理が重要です。立ち退き料の支払いと鍵の引き渡しは同時に行うのが原則です。退去前に物件の確認を行い、原状回復の範囲を確定させておくことで、敷金精算のトラブルを防ぐことができます。また、退去後は速やかに賃貸借契約の解約手続きを完了し、関連書類を整理しておきましょう。

交渉が決裂した場合の対応

すべての交渉がうまくいくとは限りません。入居者が立ち退きに応じない場合や、立ち退き料の金額で折り合いがつかない場合は、法的な手続きを検討する必要があります。ただし、訴訟は時間と費用がかかるため、最後の手段と考えるべきです。

まずは、調停という選択肢があります。調停は裁判所で行われる話し合いの手続きで、調停委員が間に入って双方の合意形成を支援します。調停は訴訟よりも費用や時間の負担が比較的少なく、柔軟な解決を目指せる手続きです。調停で合意に至った場合、調停調書には判決と同じ効力があります。調停でも解決しない場合は、建物明渡請求訴訟を提起することになります。

訴訟では、立ち退きの正当事由が審理の中心となります。オーナー側は、立ち退きの必要性を裏付ける資料を提出し、裁判所に説明する必要があります。訴訟には通常6か月から1年以上かかることがあり、弁護士費用も相応にかかります。判決が出ても入居者が退去しない場合は、強制執行の手続きが必要になります。このように、訴訟は長期化や費用増加のリスクがあるため、できる限り交渉による解決を目指すべきです。

立ち退きトラブルを回避するための対避するための対策

立ち退きトラブルは、事前の対策によって回避できることがあります。この章では、将来の立ち退きを見据えた準備と、トラブルが起きた場合の適切な対応について解説します。

日頃から準備をしておくことで、いざという時にスムーズに対スムーズに対応できます。特に、老朽化物件を所有しているオーナーは、早めの対策が重要です。

定期借家契約の活用

将来的な立ち退きを見据えている場合、定期借家契約の活用を検討することをおすすめします。定期借家契約とは、契約で定めた期間が満了すると更新されずに終了する賃貸借契約です。2000年に施行された借地借家法の改正により導入されました。

定期借家契約の最大のメリットは、契約期間満了時に正当事由がなくても契約を終了できることです。通常の賃貸借契約では、オーナーが更新を拒絶するには正当事由が必要ですが、定期借家契約ではその必要がありません。契約終了時の1年前から6か月前までの間に書面で通知を行えば、契約は確実に終了します。立ち退き料を支払う必要も原則としてありません。

ただし、定期借家契約にはいくつかの注意点があります。まず、契約締結時に書面で契約を行い、「契約の更新がなく、期間満了により終了する」旨を記載した書面を交付し、説明する必要があります。この手続きを怠ると、通常の賃貸借契約とみなされてしまいます。また、定期借家契約は入居者にとって不利な条件のため、家賃を相場より低く設定しないと入居者が集まりにくいこともあります。物件の状況や将来計画に応じて、適切な契約形態を選択しましょう。

日頃からの入居者との関係構築

立ち退き交渉を円滑に進めるためには、日頃から入居者との良好な関係を構築しておくことが重要です。信頼関係がある状態で立ち退きの話を切り出すのと、関係が悪化した状態で切り出すのでは、交渉の難易度が大きく異なります。

良好な関係を構築するためには、まず物件の適切な維持管理が基本です。設備の故障や建物の不具合に迅速に対応し、入居者が快適に生活できる環境を維持することで、信頼関係が築かれます。また、入居者からの問い合わせや要望に丁寧に対応することも重要です。管理会社に任せきりにせず、オーナー自身が入居者の声に耳を傾ける姿勢を見せることが大切です。

定期的なコミュニケーションも有効です。例えば、年に一度程度、建物の点検を兼ねて入居者に挨拶するなどの機会を設けることで、関係性を維持できます。ただし、過度な干渉は入居者のプライバシーを侵害することになるため、適度な距離感を保つことも大切です。このような日頃の積み重ねが、いざ立ち退きの話をする際に、入居者の理解と協力を得やすくする土台となります。

交渉内容の書面化

立ち退き交渉においては、すべての交渉内容を書面化しておくことが重要です。口頭でのやり取りだけでは、後日「そんなことは言っていない」「聞いていない」といったトラブルになるリスクがあります。書面に残すことで、交渉経緯を明確にし、双方の認識のずれを防ぐことができます。

書面化すべき内容としては、まず立ち退きを求める通知書があります。これは先述の通り、配達証明付き内容証明郵便で送付することが望ましいです。次に、交渉の経過記録です。いつ、誰と、どのような話をしたかを日時とともに記録しておきましょう。メールやFAXでのやり取りは、そのまま証拠として残りますので、重要な内容はできるだけ書面で伝えることをおすすめします。

交渉の途中で条件提示を行う場合も、口頭ではなく書面で行うことが望ましいです。提示した条件と入居者の回答を記録することで、交渉の進捗状況を客観的に把握できます。最終的な合意に至った場合は、前述の通り合意書を作成し、双方が署名捺印の上で保管します。これらの記録は、万が一訴訟に発展した場合にも重要な証拠となります。

専門家への相談タイミング

立ち退き交渉は複雑で、法的な知識が必要な場面も多いです。自分だけで対応しようとして失敗すると、時間とコストの損失につながります。適切なタイミングで専門家に相談することで、効率的かつ確実に立ち退きを進めることができます。

弁護士への相談を検討すべきタイミングとしては、まず「正当事由の有無に不安がある場合」があります。自分のケースで正当事由が認められるかどうかの判断は、専門的な知識が必要です。弁護士に相談することで、見通しを立てやすくなります。次に「入居者が交渉に応じない場合」です。交渉が長期化したり、入居者が強硬な態度を取ったりする場合は、弁護士を通じた交渉が有効です。第三者が介入することで、冷静な話し合いが可能になることがあります。

また「立ち退き料の金額で折り合いがつかない場合」も、弁護士への相談をおすすめします。適正な立ち退き料の算出には、過去の裁判例や相場に関する知識が必要です。さらに「訴訟を検討する場合」は、弁護士の関与が不可欠です。訴訟準備から裁判対応まで、専門的なサポートを受けることで、有利な結果を得やすくなります。弁護士費用は決して安くありませんが、自分で対応して失敗するリスクと比較すれば、専門家への依頼は十分に価値のある投資といえます。

まとめ

立ち退きは、不動産オーナーにとって避けて通れない判断の一つです。建て替えや自己使用など正当な理由があっても、法的な制約や入居者の事情を踏まえずに進めると、想定以上の時間やコストがかかるおそれがあります。一方で、正しい知識をもとに準備を進めれば、入居者との合意形成を目指すことは十分に可能です。

立ち退きを進めるうえでは、まず正当事由が客観的に認められるかを確認することが重要です。建物の老朽化や自己使用の必要性など、理由の内容や裏付け資料によって判断の方向性は大きく変わります。あわせて、立ち退き料についても相場を把握し、個別事情を踏まえた現実的な水準を検討することが欠かせません。丁寧な説明と交渉内容の書面化を心がけることで、後のトラブルを防ぎやすくなります。

将来を見据えた対応としては、定期借家契約の活用や、日頃からの入居者との信頼関係づくりも重要な要素となります。交渉が難航する場合には、早い段階で専門家に相談することが、結果的に円滑な解決につながるケースも少なくありません。立ち退きは慎重さが求められるプロセスですが、適切な準備と対応を重ねることで、不動産経営の選択肢を広げることができます。本記事が、その判断を行う際の参考となれば幸いです。