オーナー様ご自身で賃貸物件を管理する「自主管理」は、管理会社に委託する場合と比較して、大幅なコスト削減が期待できる方法です。さらに、入居者への対応スピードや修繕の品質を直接コントロールできるため、よりきめ細やかな運営が実現できます。

この記事では、自主管理の基本から具体的なメリット、実践方法、リスク対策、そして成功のためのポイントまで、詳しく解説します。実際のデータや事例を交えながら、自主管理の導入メリットを深くご理解いただき、次のアクションにつながる具体的な判断材料を提供します。

この記事でわかること

この記事は、自主管理の全体像を把握したいオーナー様に向けて、正確な統計データに基づいた情報を提供します。

まず、自主管理の基本概要と、他の管理方式との違いを整理します。

次に、コスト削減やキャッシュフロー改善といったメリットを具体的な数値で示します。

さらに、実際の業務内容と実践方法、デメリットとその対策、そして成功のためのポイントまで一貫して解説し、最終的に行動に移すためのステップを提示します。

1、賃貸自主管理の基本概要

ここでは、自主管理の定義と、他の管理方式との違いを整理します。自主管理を選ぶと何が変わるのかを明確にし、ご自身の状況に合った管理方法を見つける参考にしてください。

自主管理とは何か?

自主管理とは、オーナー様ご自身で入居者対応、家賃徴収、修繕業者の手配など、物件運営全般を担う仕組みです。管理会社に一切の業務を任せる「委託管理」とは異なり、日常的な業務を自分で行う点が大きな特徴です。

国土交通省が2019年12月に発表した「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査」によると、「業者に任せず、全て自ら管理している」と回答した家主は約2割(18.5%)でした。オーナー様が直接管理することで、コスト削減だけでなく、ご自身の物件に対する深い理解も得られます。

管理方式の種類と特徴

賃貸管理方式は、大きく分けて「自主管理」「委託管理」「一部委託」の三種類があります。

自主管理: オーナー様が主体となって運営します。 委託管理: 管理会社が一括して全ての業務を行います。 一部委託: 特定の業務だけを外部の専門業者に依頼します。例えば、退去立ち会いや原状回復工事の手配だけを専門業者に任せるケースなどがあります。

それぞれメリット・デメリットが異なるため、物件規模やオーナー様ご自身の時間的な余裕に応じて最適な選択が可能です。

委託管理との根本的な違い

委託管理では、管理会社に月額家賃の3〜5%程度の手数料を支払うのが一般的です。これに対して、自主管理ではこの手数料分のコストが削減できます。

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の最新調査(2024年時点)によると、管理報酬5%が全体の66.6%を占めていると報告されています。

この手数料の差額は、長期間にわたって積み上がると数百万円規模のコスト削減効果が期待できます。

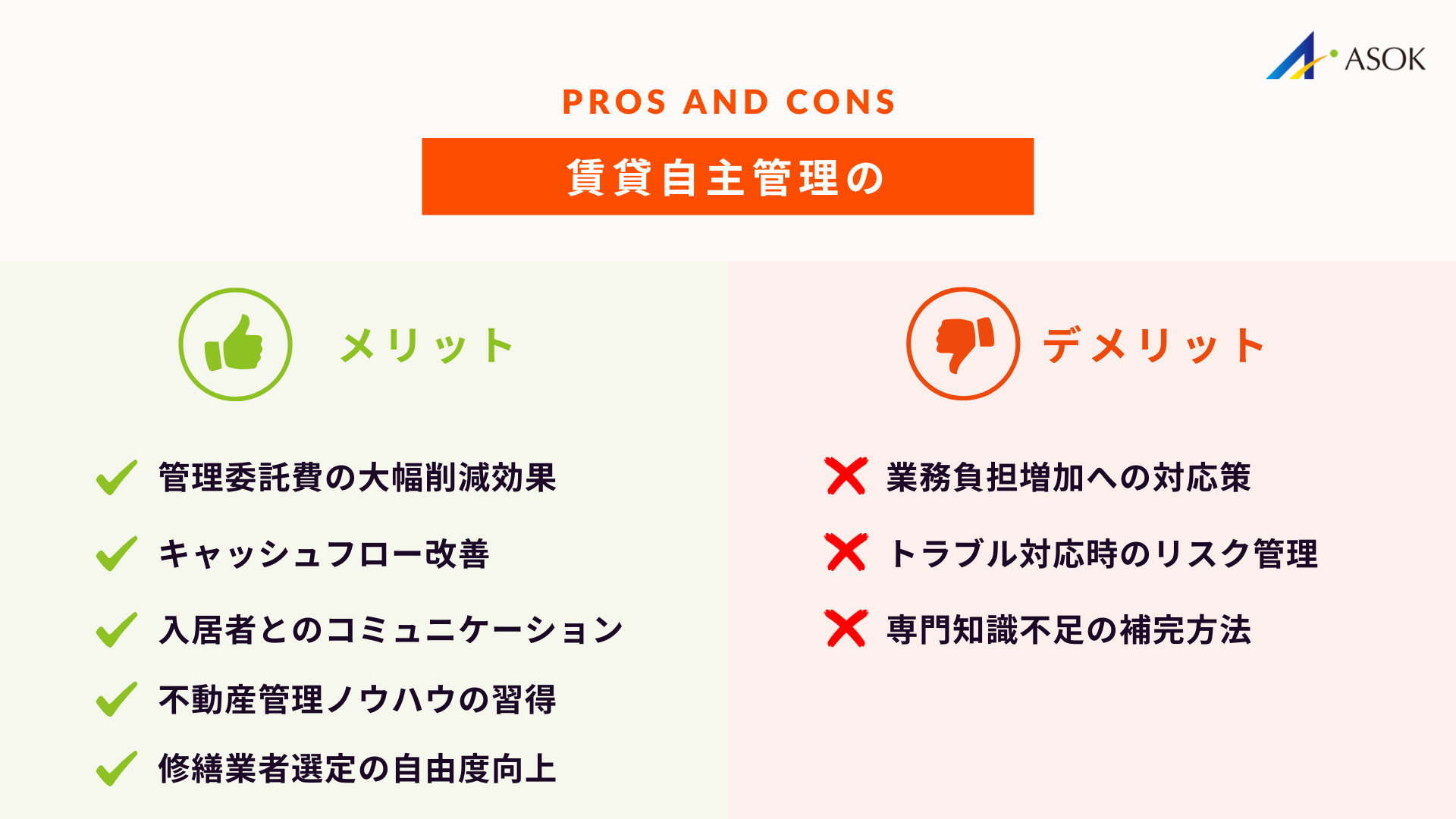

2、賃貸自主管理のメリット

自主管理を導入すると、さまざまなメリットが得られます。特にコスト削減と運営品質の向上に直結するポイントを中心に解説します。

管理委託費の大幅削減効果

最大のメリットは、管理会社に支払う管理委託費を大幅に削減できる点です。通常、管理会社の手数料は家賃の3〜5%程度ですが、自主管理ならこの費用がかかりません。

たとえば、月額80,000円の家賃で物件を6室所有している場合、年間で約17万2,800円〜28万8,000円の手数料削減が可能です(家賃収入576万円の3〜5%として算出)。このコストダウンは、長期的な収益性を確実に向上させます。

キャッシュフロー改善による収益最大化

管理費が削減されることで、手取り収入が増え、キャッシュフローが改善します。これは、ROI(投資利益率)の向上にも直結します。安定したキャッシュフローは、次の物件投資にも活用でき、賃貸事業の拡大を後押しするでしょう。

入居者との直接コミュニケーション

オーナー様ご自身が入居者と直接やり取りすることで、迅速な対応が可能になります。緊急トラブル時の連絡やクレーム対応で遅延が減り、入居者満足度が向上します。

国土交通省の調査では、入居者が過去に経験したトラブルとして「水漏れや設備の故障等修繕の必要性が発生した際、対応に著しく時間がかかった」または「対応してくれなかった」という回答が合わせて4割を超えています。このことからも、対応スピードの重要性が明らかです。

このように直接コミュニケーションを図ることは、長期入居の促進にもつながります。

不動産管理ノウハウの習得

自主管理を通じて、賃貸経営に関する実践的なノウハウが身につきます。家賃設定、空室対策、修繕スケジュールなど、実務を経験することで知識が蓄積されます。得られたノウハウは、長期的に資産価値を維持・向上させる力となるでしょう。

修繕業者選定の自由度向上

自主管理であれば、修繕業者の選定をオーナー様ご自身が行えます。管理会社経由ではマージンが乗るケースがありますが、直接発注ならコストを抑えられます。さらに、業者との信頼関係を構築しやすく、品質面でも有利な交渉が可能です。

3、自主管理の業務内容と実践方法

自主管理を始める際の具体的な業務フローを整理します。募集から退去までの一連の流れを把握し、準備を進めましょう。

入居者募集と契約手続き

物件情報の掲載: ポータルサイトやご自身のウェブサイトで物件情報を掲載します。 問い合わせ対応: 資料請求や内見の対応は迅速に行い、競合物件との差別化を図ります。 審査: 入居申込書の記入・審査(勤務先確認や信用情報チェック)を実施します。 契約: 契約書作成時には重要事項説明を丁寧に行い、トラブル防止のために書面をしっかりと残しましょう。

家賃徴収と滞納対応

家賃は口座振替や決済サービスを活用すると自動化できます。滞納が発生した場合は、初期段階で入居者に連絡し、支払い計画を協議しましょう。

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の2023年度調査によると、全国の委託管理物件の入居率は94.2%となっています。なお、家賃保証会社は一般的に入居者が加入・支払いを行うものであり、これにより滞納リスクを抑えることが可能です。

建物メンテナンスと修繕管理

定期点検は年1回以上実施し、早期に劣化箇所を発見します。軽微な修繕はオーナー様ご自身で対応し、大規模修繕は信頼できる協力業者に発注しましょう。計画的なメンテナンスが、長期的なコスト抑制と建物価値の維持につながります。

退去立ち会いと原状回復業務

退去立ち会いでは、入居者と一緒に室内を点検し、傷や汚れの程度を確認します。消耗品の交換と経年劣化はオーナー様負担、故意・過失による破損は入居者負担と明確に区分しましょう。細かいチェックリストを用意し、写真を残すことでトラブルを未然に防げます。

4、自主管理のデメリットと対策

自主管理には魅力的なメリットがある一方で、業務負担増や専門知識不足といったデメリットも存在します。ここでは主なリスクを挙げ、その対策方法を示します。

業務負担増加への対応策

自主管理を始めると、相応の業務負担が増えます。対応策としては、管理業務の効率化ツールの導入や一部業務のアウトソースが有効です。例えば、入退去時の立ち会いや原状回復工事の手配だけを専門業者に委託すれば、オーナー様の負担を大幅に軽減できます。こうした併用戦略で効率化を図り、ご自身の本業に集中する時間を確保しましょう。

トラブル対応時のリスク管理

法律や契約手続きの誤りは、大きな損害につながる可能性があります。対策としては、リーガルチェック付きの契約書フォーマットの利用や、専門家への事前相談を推奨します。国土交通省のガイドラインに沿った運用ルールを作成し、トラブルを未然に防ぎましょう。

専門知識不足の補完方法

賃貸管理業法や税務知識は、オーナー様だけで全てをカバーするには負担が大きい分野です。オンライン講座やセミナー、専門書籍などを活用し、継続的に学習することが重要です。また、顧問税理士やリーガルチェックサービスを利用することで安心感が得られます。

5、自主管理成功のポイント

自主管理を成功させるには、適切な外部リソースの活用と戦略的な業務分担が鍵となります。ここでは特に効果的な3つのポイントを紹介します。

家賃保証会社の効果的活用

家賃保証会社を利用すると、滞納リスクを大幅に軽減できます。現在、90%以上の賃貸物件で家賃保証会社が利用されているとの統計データがあります。

一般的に、家賃保証会社の費用は入居者が負担します。居住用物件では初回保証料として月額家賃等の50%を入居時に支払い、継続保証料として毎月一定額または年1回1万円程度を支払うケースが多いです。事務所物件では初回が月額家賃等の80%、継続保証料として年間家賃等の10%という場合が一般的です(保証会社により料金体系は異なります)。

入居者が保証会社に加入することで、オーナー様は滞納リスクを心配することなく、安定した賃貸経営が可能となります。

信頼できる協力業者の確保

地域の工務店や清掃業者と長期契約を結ぶことで、修繕・清掃費用を抑えられます。業者との信頼関係を築き、定期的な打ち合わせを行うことで品質を担保しましょう。また、見積もり比較を習慣化し、常に適正価格を意識することが重要です。

一部委託との使い分け戦略

全ての業務を自主管理にするのではなく、入退去業務やクレーム対応だけをプロに任せる方法も有効です。関わるタスクごとに自分で行うか外部に任せるかを明確に分け、コストと時間のバランスを最適化しましょう。柔軟な管理戦略が、オーナー様の負担軽減と収益性向上を両立させます。

6、まとめ

賃貸物件の自主管理は、コスト削減と運営品質の向上を両立させる有効な方法です。管理委託費の圧縮やキャッシュフローの改善、入居者対応強化による満足度向上など、多くのメリットがあります。

一方で、業務負担増や専門知識不足といったデメリットも存在するため、効率化ツールの活用や家賃保証会社の利用(入居者負担)、一部業務委託の併用でリスクを最小限に抑えましょう。

まずはご自身の物件規模や、賃貸管理に充てられる時間を見直し、必要なサービスの導入を検討することから始めてみてください。その一歩が、長期的な賃貸経営の成功へと繋がる鍵となります。

次のアクションとして、信頼できる管理サービスへの無料相談や、部分的な業務委託の検討をおすすめします。