賃貸物件のオーナーにとって、駐車場トラブルは避けられない悩みです。「入居者からのクレームに迅速に対応できないと、退去や損害賠償のリスクが高まる」そう不安に感じていませんか?

本記事では、具体的な事例と手順を示しながら、自主管理と委託管理の判断基準まで詳しく解説します。駐車場トラブルに悩むオーナー様が、この記事を読むことで適切な対処法を身につけ、安定した賃貸経営を実現できるようサポートします。

この記事でわかること

この記事を読めば、賃貸駐車場で起こりがちなトラブルの種類と、発生時の対応フローがわかります。また、管理会社・警察・弁護士の相談先の使い分けや、オーナー自身でできる予防策についても解説。最後に、定額制管理サービス導入による安定運用のメリットについても触れていきます。

1、賃貸駐車場で発生する主要なトラブルの種類と実態

駐車場のトラブルは無断駐車から車上荒らしまで多岐にわたります。まずはトラブルの種類を理解し、優先度を把握しましょう。それぞれのトラブルには特有の原因があり、適切な対処法も異なります。

無断駐車

無断駐車が起こる主な原因としては、区画線が薄れていて駐車スペースが分かりにくいことや、契約者専用などの案内表示が不十分であることが挙げられます。利用者が意図せず間違えて停めてしまうケースのほか、悪質な無断駐車を誘発する隙を与えてしまうのです。

実際に、都心部など需要の高いエリアの50台規模のマンション駐車場では、年間100件以上の無断駐車に悩まされるケースも報告されています。この数字は決して珍しいものではなく、特に商業施設が近隣にある物件では買い物客の無断利用が、駅徒歩圏内の物件では通勤者の不正利用が頻発する傾向にあります。

無断駐車への最もシンプルで有効な対策は、明確な区画表示と定期的なラインの引き直しです。誰が見ても駐車場のルールが明確に分かる状態を維持することが、トラブルを未然に防ぐ上で極めて重要になります。また、来客用駐車場と契約者用駐車場の区別を明確にし、夜間照明を充実させることで、管理が行き届いている印象を与えることも効果的です。

はみ出し駐車・幅寄せ駐車

はみ出し駐車は近隣の車両との接触リスクを高め、幅寄せは他の入居者に不安を与えてクレームにつながります。このようなトラブルは、区画幅が2.5m未満の狭小駐車場で特に発生しやすく、大型車の割合が高い物件では日常的な問題となっています。

適切な対策としては、区画幅を3.5m以上確保することが理想的ですが、既存の駐車場では難しい場合も多いでしょう。その場合は、入居者への利用ルールの周知徹底が重要になります。壁際や柱付近の駐車区画では特に注意が必要で、ラインを鮮明に保ち、区画境界を明確にすることで、はみ出し駐車の発生を抑制できます。

物損事故・当て逃げ

物損事故は小さなキズから始まり、最終的には損害賠償問題に発展する可能性があります。特に当て逃げは証拠が残りにくく、被害者と加害者の特定が困難なケースが多いのが実情です。

物損事故が発生しやすい駐車場には共通の特徴があります。出入口が狭く見通しが悪い、急カーブや急勾配がある、機械式駐車場で操作ミスが起こりやすい、照明不足で夜間の視認性が低いといった条件が重なると、事故リスクは格段に高まります。

事故発生時は速やかに警察へ通報し、証拠保全を最優先に行うことが重要です。当事者の連絡先交換はもちろん、事故現場の写真撮影、目撃者の確保、防犯カメラ映像の保全など、後々の交渉や保険請求に必要な情報を漏れなく収集しましょう。

車上荒らし

車上荒らしは駐車場の死角で多発し、その被害総額は年間数十億円に達するとされています。最近ではリレーアタックと呼ばれるスマートキーの電波を増幅して解錠する手口や、窓ガラスの三角窓を狙った侵入、バールを使った強引なドア破壊など、手口も巧妙化しています。

犯行時間帯は深夜2時から4時に集中する傾向があり、この時間帯の防犯対策が特に重要です。防犯カメラの設置はもちろん、夜間照明の強化、定期的な巡回など、複合的な対策を講じることで犯罪の抑止力を高めることができます。

騒音・迷惑行為

エンジン音やドアの開閉音は、早朝や深夜に特に問題となります。改造車の爆音マフラーやアイドリングによる長時間のエンジン音、カーオーディオの重低音、深夜の車内での宴会や談笑、ドアの乱暴な開閉音など、騒音トラブルの原因は多岐にわたります。

これらの問題は入居者の生活の質を著しく低下させ、最終的には退去につながる可能性があります。利用時間帯の制限を設けたり、注意喚起看板を効果的に配置したりすることで、騒音トラブルを未然に防ぐことが可能です。

2、賃貸駐車場トラブル発生時の具体的な対処法

トラブル発生時にはオーナー自身の迅速な初動対応が被害の拡大を防ぐ鍵となります。管理会社への連絡、警察への通報、弁護士への相談という段階的なフローを事前に確立し、状況に応じて適切に対応できる体制を整えておくことが重要です。

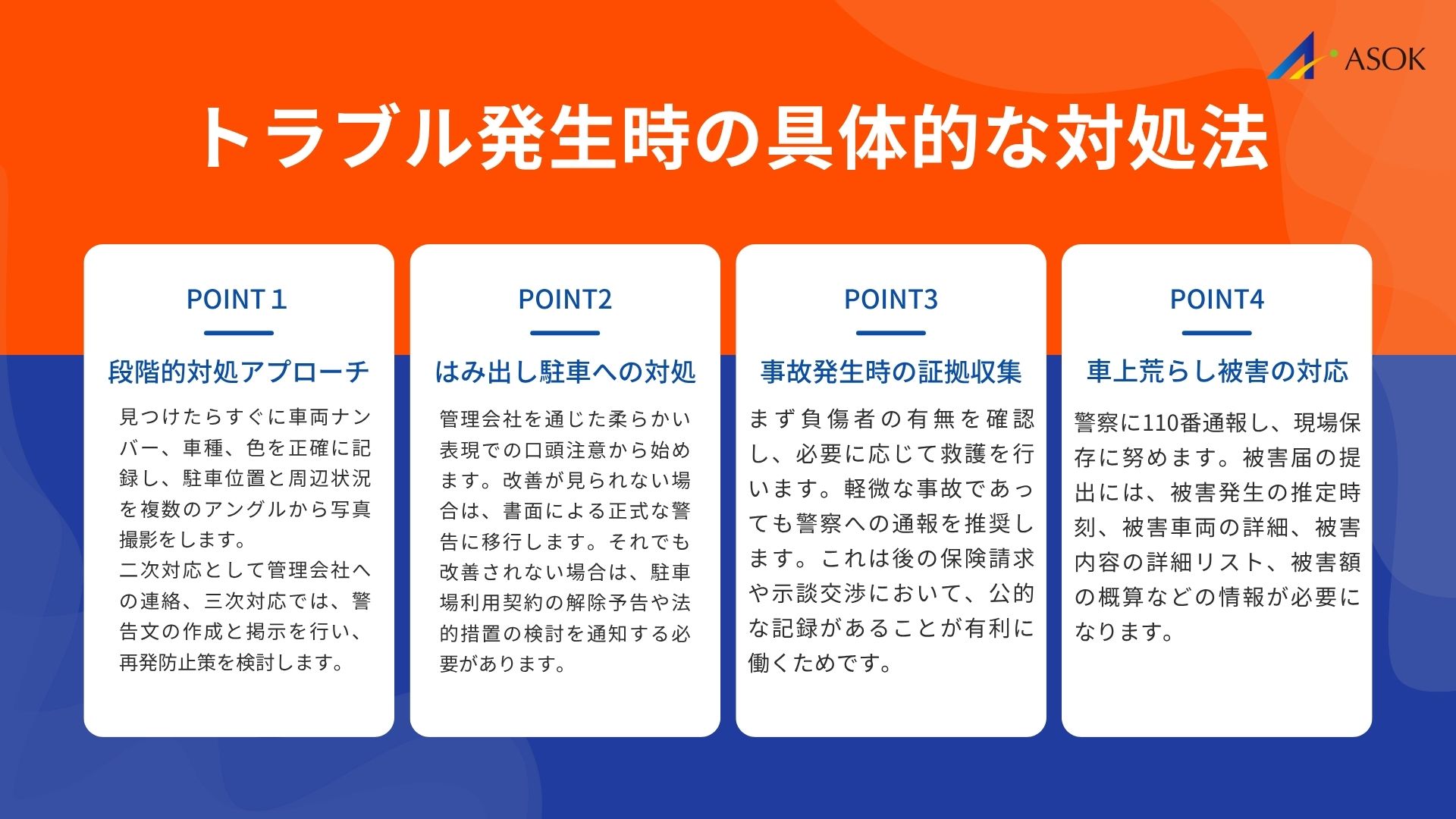

無断駐車への段階的対処アプローチ

無断駐車を発見したら、まず30分以内に初動対応を開始します。車両ナンバー、車種、色を正確に記録し、駐車位置と周辺状況を複数のアングルから写真撮影します。発見時刻も正確に記録しておくことで、後の対応に役立ちます。

1時間以内には二次対応として管理会社への連絡と状況報告を行い、車両所有者の特定を依頼します。同時に近隣入居者への聞き取り調査を実施し、常習的な違反かどうかを確認することも重要です。

24時間以内の三次対応では、警告文の作成と掲示を行い、再発防止策を検討します。それでも改善が見られない場合は警察への相談を検討し、契約約款への罰則規定追加など、より強力な対策を講じる必要があります。

はみ出し駐車への効果的な指導方法

はみ出し駐車への対応は、段階的なアプローチが効果的です。最初は管理会社を通じた柔らかい表現での口頭注意から始めます。「お気づきでないかもしれませんが」といった配慮のある表現を使い、相手の立場も考慮した対応を心がけましょう。

改善が見られない場合は、書面による正式な警告に移行します。具体的な違反内容を明記し、通常1週間程度の改善期限を設定します。それでも改善されない場合は、駐車場利用契約の解除予告や法的措置の検討を通知する必要があります。

対応の各段階で、はみ出し車両の位置と状況を写真で記録し、証拠を残しておくことが重要です。最終的には区画幅の見直しやライン引き直しなど、物理的な改善策も検討しましょう。

物損事故発生時の証拠収集と保険対応

物損事故が発生した際は、まず負傷者の有無を確認し、必要に応じて救護を行います。軽微な事故であっても警察への通報を推奨します。これは後の保険請求や示談交渉において、公的な記録があることが有利に働くためです。

当事者双方の連絡先を交換し、保険会社への連絡を速やかに行います。事故現場は複数のアングルから写真撮影し、可能であれば動画でも記録を残しましょう。目撃者がいる場合は、その証言も記録しておくことが重要です。

防犯カメラが設置されている場合は、映像の保全を管理会社に依頼します。事故証明書を取得し、修理費用の見積もりを複数の業者から取ることで、適正な賠償額を把握できます。示談交渉が難航する場合は、早めに弁護士への相談を検討しましょう。

車上荒らし被害への迅速な対応と再発防止

車上荒らしが発生したら、まず警察に110番通報し、現場保存に努めます。被害届の提出には、被害発生の推定時刻、被害車両の詳細、被害内容の詳細リスト、被害額の概算などの情報が必要になります。

監視カメラの映像は重要な証拠となるため、速やかに確保し、警察と管理会社に共有します。保険適用の可否を確認し、修理や弁償の手続きを進める際は、被害の詳細な記録が重要になります。

再発防止策として、発生場所の照明を増設し、防犯カメラの設置や増設を検討します。入居者全体への注意喚起も行い、貴重品を車内に放置しないよう呼びかけることも効果的です。

3、トラブル内容に応じた適切な相談先の選び方

駐車場トラブルは内容によって適切な相談先が異なります。管理会社、警察、弁護士それぞれの役割を理解し、状況に応じて使い分けることが重要です。事前に連絡先を一覧化しておくことで、緊急時にも迅速な対応が可能になります。

管理会社との効果的なコミュニケーション方法

初期対応は管理会社に依頼するのが一般的です。連絡する際は、メールよりも電話で直接状況を説明する方が迅速な対応を期待できます。トラブルの種類と緊急度、発生日時と現在の状況、被害の有無と程度、既に行った対応内容、希望する対応方法を明確に伝えることが重要です。

管理会社の対応範囲は契約内容によって異なりますが、一般的には入居者への注意喚起や警告文の作成と配布は基本的な業務に含まれます。ただし、警察への連絡代行や損害賠償交渉は管理会社の業務範囲を超える場合が多く、24時間対応についても契約内容を確認する必要があります。

特にアパートやマンション付帯の駐車場では、入居者が駐車場の異常や他車の無断使用に気づくことが多いため、入居者から管理会社への連絡体制をスムーズにしておくことが重要です。管理会社との定期的な情報共有により、トラブルの早期発見と迅速な対応が可能になります。

警察への相談が必要となる具体的なケース

盗難、当て逃げ、車上荒らしなど、明らかに犯罪性の高い事案は警察への相談が必要です。刑事事件の可能性がある場合は即座に110番通報し、民事トラブルの相談は警察相談専用電話を利用します。

警察への相談時は、身分証明書、印鑑、被害を証明する資料、駐車場の管理規約、被害額を証明する書類などを準備します。被害届は発生から速やかに提出することが重要で、時効にも注意が必要です。

被害届提出後は事件番号と担当者名を必ず控え、定期的に捜査の進捗を確認します。防犯カメラの映像など、証拠となる資料は警察の指示に従って提出し、コピーを手元に保管しておきましょう。

弁護士への相談を検討すべきタイミング

示談交渉が難航し、損害賠償請求が予想される場合や、契約解除や差し押さえなどの法的手続きが必要になるケースでは、弁護士への相談を検討します。初回相談料は30分で5,000円から10,000円程度が相場で、内容証明郵便の作成は30,000円から50,000円程度かかります。

弁護士への相談時は、事案の経緯を時系列でまとめ、関連する証拠資料をすべて整理して持参します。示談交渉の代理を依頼する場合は着手金10万円程度に加えて成功報酬が発生し、訴訟になる場合はさらに費用が増加します。

費用対効果を考慮し、トラブルの規模や相手方の対応を見極めて依頼を判断することが重要です。弁護士によって得意分野が異なるため、不動産関連のトラブルに強い弁護士を選ぶことも成功の鍵となります。

保険会社を活用した損害補償の確保

駐車場でのトラブルに備えて、施設賠償責任保険への加入は重要な備えとなります。この保険は、駐車場の設備不良による車両損傷、照明不良が原因の事故、路面の陥没による車両被害、看板の落下による損害などをカバーします。

保険適用を受けるためには、事故発生時の迅速な連絡と適切な証拠保全が不可欠です。保険会社への連絡は事故発生から遅くとも24時間以内に行い、必要書類を速やかに提出することで、スムーズな保険金支払いを受けることができます。

4、賃貸駐車場トラブルで避けるべきNG対応と法的リスク

トラブル対応時に感情的になり、不適切な行動を取ると、かえって法的リスクを招く可能性があります。以下に挙げるNG対応は絶対に避け、常に法令を遵守した適切な手順で対処することが重要です。

無断での車両移動がもたらす

無断駐車に腹を立てて勝手にレッカー移動すると、器物損壊罪に問われる恐れがあります。たとえ自分の管理する駐車場内であっても、他人の所有物である車両を無断で移動することは違法行為となります。

適法な車両移動を行うためには、まず契約書に無断駐車時の移動条項を明記し、移動費用の負担者と移動先を指定しておく必要があります。実際の移動に際しては、24時間以上の猶予期間を設けて複数回の警告を実施し、その記録を保存した上で、許可を持つレッカー業者に依頼することが必要です。

警察や専門業者の許可を得ずに移動すると、車両に損傷が生じた場合の賠償責任も負うことになります。感情的な対応は避け、法的根拠を整備してから実施することが、オーナー自身を守ることにもつながります。

車両への直接的な警告

車両に直接張り紙を貼る行為は、一見効果的に見えますが、実は大きなリスクを伴います。テープや糊で貼り付けた張り紙は、車両の塗装を傷める可能性があり、その場合は損害賠償請求の対象となります。

安全な注意喚起方法としては、フロントガラスへの挟み込み(テープ不使用)、駐車場入口への警告看板設置、管理会社を通じた文書配布、契約者へのメールやSMS通知などがあります。これらの方法であれば、車両に物理的な損害を与えることなく、効果的に警告を伝えることができます。

タイヤロックなどの強制措置

タイヤロックやチェーンでの拘束は、正当な権限がない場合、監禁罪や業務妨害罪に問われる可能性があります。契約書に明記されていない限り、このような強制措置は避けるべきです。

仮にロック装置を設置して、それが原因で事故が発生した場合、その責任はすべてオーナーが負うことになります。また、緊急時に車両を移動できないことで生じた損害についても、賠償責任を問われる可能性があります。

感情的な直接対決がもたらすエスカレーション

当事者同士の直接交渉は、感情的な対立を生み、問題をさらに複雑化させる危険があります。特に法的知識がないまま強硬な発言をすると、脅迫や恐喝と受け取られ、刑事告訴されるリスクもあります。

冷静さを保ち、必ず管理会社を仲介役として立てることが重要です。第三者を介することで、客観的な視点から問題を整理し、建設的な解決策を見出すことができます。どんなに腹立たしい状況でも、感情的な対応は避け、正式な手続きを通じて問題解決を図りましょう。

5、賃貸駐車場トラブルを未然に防ぐ効果的な予防策

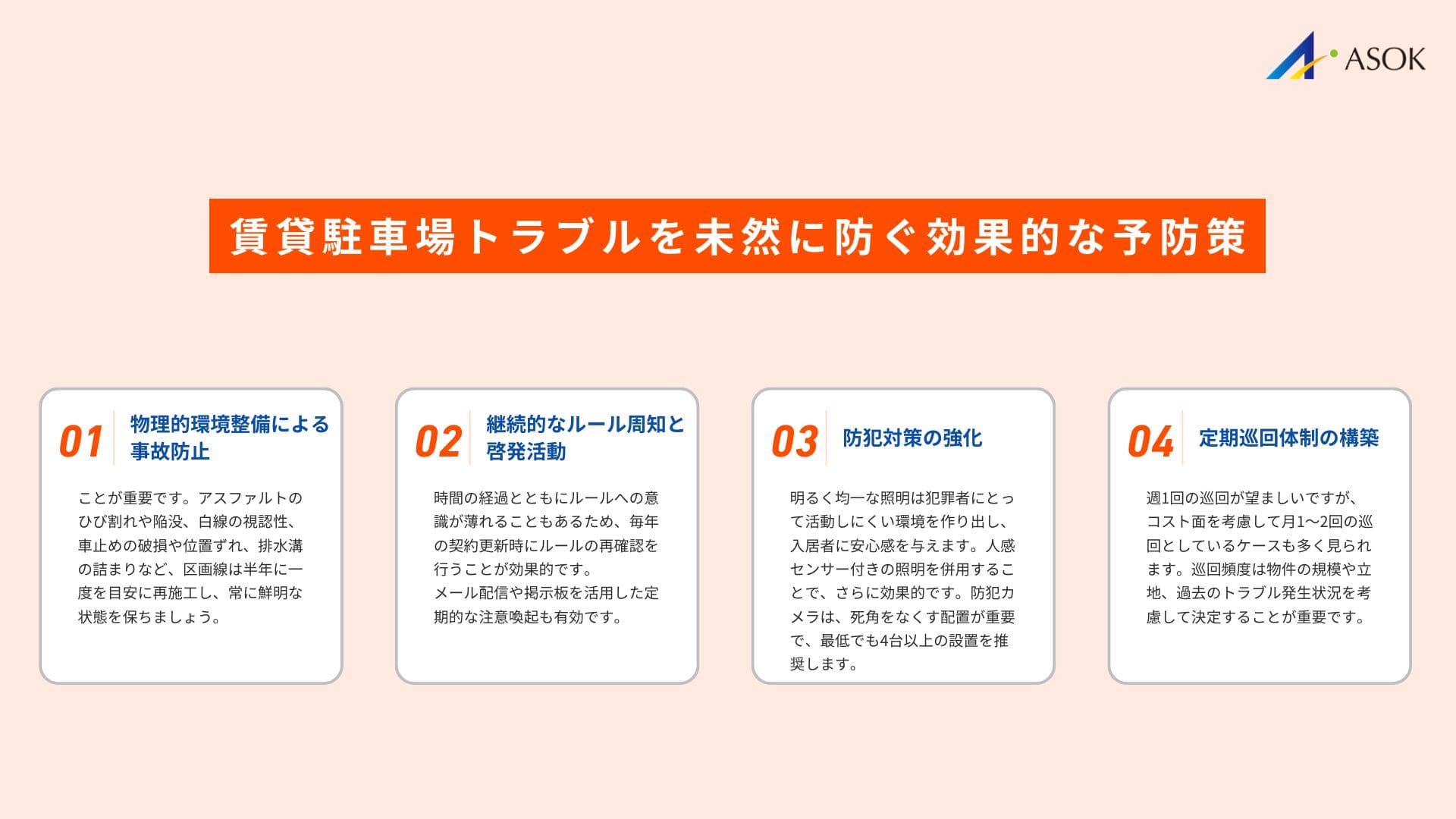

トラブルを未然に防ぐことは、対処するよりもはるかに効率的で経済的です。環境整備、ルール周知、防犯対策、定期的な巡回という4つの柱を中心に、総合的な予防策を実施することで、安心安全な駐車場運営を実現できます。

駐車場の物理的環境整備による事故防止

駐車場の環境整備は、トラブル予防の基本中の基本です。区画線は半年に一度を目安に再施工し、常に鮮明な状態を保つことが重要です。アスファルトのひび割れや陥没、白線の視認性、車止めの破損や位置ずれ、排水溝の詰まりなど、定期的にチェックすべき項目は多岐にわたります。

照明設備については、平均20ルクス以上の照度を確保することが推奨されています。特に死角となりやすい場所や、事故が発生しやすい出入口付近は、より明るい照明を設置することで、安全性を高めることができます。

舗装の補修や段差の解消も重要です。小さな段差や陥没が原因で転倒事故が発生したり、車両の損傷につながったりする可能性があるため、早期の発見と補修が必要です。専門業者による定期的な点検を依頼し、問題箇所を早めに改善することで、大きなトラブルを防ぐことができます。

入居者への継続的なルール周知と啓発活動

駐車場利用規約は、契約時に必ず交付し、内容を十分に説明することが重要です。しかし、時間の経過とともにルールへの意識が薄れることもあるため、毎年の契約更新時にルールの再確認を行うことが効果的です。

メール配信や掲示板を活用した定期的な注意喚起も有効です。季節ごとの注意事項(冬季のアイドリング禁止、夏季の車内放置物への注意など)を発信することで、入居者の意識を高く保つことができます。

看板や掲示物による視覚的な訴求も重要です。禁止事項を明確に表示し、違反時の罰則も併せて示すことで、ルール違反の抑止効果を高めることができます。デザインや配置にも工夫を凝らし、見過ごされない効果的な掲示を心がけましょう。

最新技術を活用した防犯対策の強化

LED照明の導入は、省エネルギーと防犯の両面で効果を発揮します。明るく均一な照明は犯罪者にとって活動しにくい環境を作り出し、入居者に安心感を与えます。人感センサー付きの照明を併用することで、さらに効果的な防犯対策となります。

防犯カメラは、死角をなくす配置が重要で、最低でも4台以上の設置を推奨します。2021年の警察庁調査によれば、防犯カメラの設置により車上荒らしなどの被害件数が30%減少したという報告もあります。カメラの存在を示す看板も設置し、抑止効果を高めることが重要です。

最新の防犯システムでは、AIを活用した異常検知機能や、スマートフォンへの即時通知機能なども利用できます。初期投資は必要ですが、長期的に見れば被害防止による損失回避効果が期待できます。

定期巡回体制の構築と最適化

定期的な巡回と点検は、トラブルの早期発見と予防に欠かせません。理想的には週1回の巡回が望ましいですが、コスト面を考慮して月1〜2回の巡回としているケースも多く見られます。巡回頻度は物件の規模や立地、過去のトラブル発生状況を考慮して決定することが重要です。

巡回時には、異常の有無を写真付きで報告してもらい、記録として保管します。不審車両の確認、設備の破損チェック、清掃状態の確認、違反駐車の有無など、チェック項目を明確にしておくことで、漏れのない巡回が可能になります。

巡回の証跡は、クレーム発生時の重要な根拠資料となります。「いつ、誰が、何を確認したか」を明確に記録しておくことで、管理責任を果たしていることを証明できます。また、巡回結果を分析することで、トラブルの発生パターンを把握し、より効果的な予防策を講じることも可能です。

6、管理方法の選択:自主管理と委託管理の判断基準

駐車場の管理方法には、オーナー自身が行う自主管理と、専門業者に委託する委託管理があります。それぞれにメリットとデメリットがあり、物件の規模や立地、オーナーの状況に応じて最適な選択をすることが重要です。

自主管理のメリットとデメリット

自主管理の最大のメリットは、管理委託費用がかからないことです。小規模な駐車場であれば、オーナー自身で十分に管理できる場合もあります。また、入居者と直接コミュニケーションを取ることで、きめ細かな対応が可能になるという利点もあります。

しかし、トラブル対応や定期的な巡回、設備のメンテナンスなど、管理業務は想像以上に手間がかかります。特に本業を持つオーナーにとっては、緊急時の対応が難しく、結果的にトラブルが拡大してしまうリスクがあります。

管理会社委託のメリットとコスト

管理会社に委託することで、専門的なノウハウを活用した効率的な管理が可能になります。24時間対応の体制や、トラブル時の迅速な対応、定期的な巡回と報告など、プロフェッショナルなサービスを受けることができます。

委託費用は発生しますが、トラブル対応にかかる時間と労力、精神的な負担を考慮すると、多くの場合で費用対効果は高いと言えます。特に複数の物件を所有するオーナーや、遠方に居住するオーナーにとっては、管理会社への委託は必須と言えるでしょう。

定額制管理サービスの活用メリット

最近注目されている定額制の管理サービスは、毎月の管理費用が固定されているため、予算管理が容易になるという大きなメリットがあります。トラブル対応や緊急出動が何回発生しても追加費用が発生しないため、安心して管理を任せることができます。

定額制サービスでは、基本的な管理業務に加えて、定期巡回、清掃、簡易な修繕なども含まれていることが多く、トータルで見るとコストパフォーマンスが高い場合があります。サービス内容と料金を詳しく比較検討し、自身の物件に最適なプランを選択することが重要です。

7、安心安全な駐車場運営を実現するために

本記事では、賃貸駐車場で発生する様々なトラブルの種類と対処法、相談先の選び方、NG対応、そして効果的な予防策について詳しく解説しました。駐車場トラブルは、適切な事前準備と迅速な対応により、被害を最小限に抑えることが可能です。

重要なのは、トラブルが発生してから慌てるのではなく、日頃から予防策を講じ、発生時の対応フローを明確にしておくことです。管理会社、警察、弁護士といった相談先との連携体制を構築し、法令を遵守した適切な対応を心がけることで、大きなトラブルを回避できます。

定額制の賃貸管理サービスを活用することで、現場対応から法的手続きまで一貫したサポートを受けることができ、オーナーの精神的負担を大幅に軽減できます。プロフェッショナルな管理体制により、入居者満足度の向上と長期安定運用を実現しましょう。

賃貸駐車場のトラブル対策について、さらに具体的な相談をしたい場合は、信頼できる管理会社に問い合わせることをおすすめします。専門家のアドバイスを受けながら、あなたの物件に最適な管理方法を見つけてください。