賃貸経営における成功は、物件の価値を維持し、安定した収益を生み出し続けることにかかっています。その根幹を支えるのが、日々の物件管理であり、その実務を担う管理会社との間で交わされる「賃貸管理契約書」です。

この契約書は、単なる形式的な書類ではありません。オーナー様の大切な資産を守り、管理会社との健全なパートナーシップを築くための「憲法」とも言える重要な文書です。しかし、専門用語が多く、どこをどうチェックすれば良いのか分からないまま、言われるがままにサインしてしまっているオーナー様も少なくありません。

このガイドでは、賃貸管理契約書の基本から、契約書に盛り込むべき必須条項、国土交通省のテンプレートを自社物件に合わせてカスタマイズする方法、そして後悔しないための具体的なトラブル回避策まで、網羅的に解説します。

最終的には、本ガイドを通じてご自身の物件に最適化された契約書を自力で作成・交渉できるようになり、管理会社との良好な関係のもと、安心して長期運営できる状態を目指します。

この記事でわかること

この記事では、まず賃貸管理契約書の基礎知識 が理解でき、なぜそれがオーナーの権利を守る上で欠かせないのかが分かります。さらに、契約書に必ず盛り込むべき必須の記載項目や、交渉を有利に進めるための具体的な文例も確認できます。

また、国土交通省が公開している標準契約書(テンプレート)をどのように活用し、自社物件に合わせてカスタマイズするかについても解説します。加えて、契約時にありがちな見落としや注意点、そしてよくあるトラブルを未然に防ぐための具体的な回避策までをまとめています。

1、賃貸管理契約書の基礎知識

まず、賃貸管理契約書の基本的な役割と種類を理解することが、オーナー様の権利と資産を守るための第一歩です。

なぜこの書類がそれほどまでに重要なのか、その本質に迫ります。

賃貸管理契約書とは?

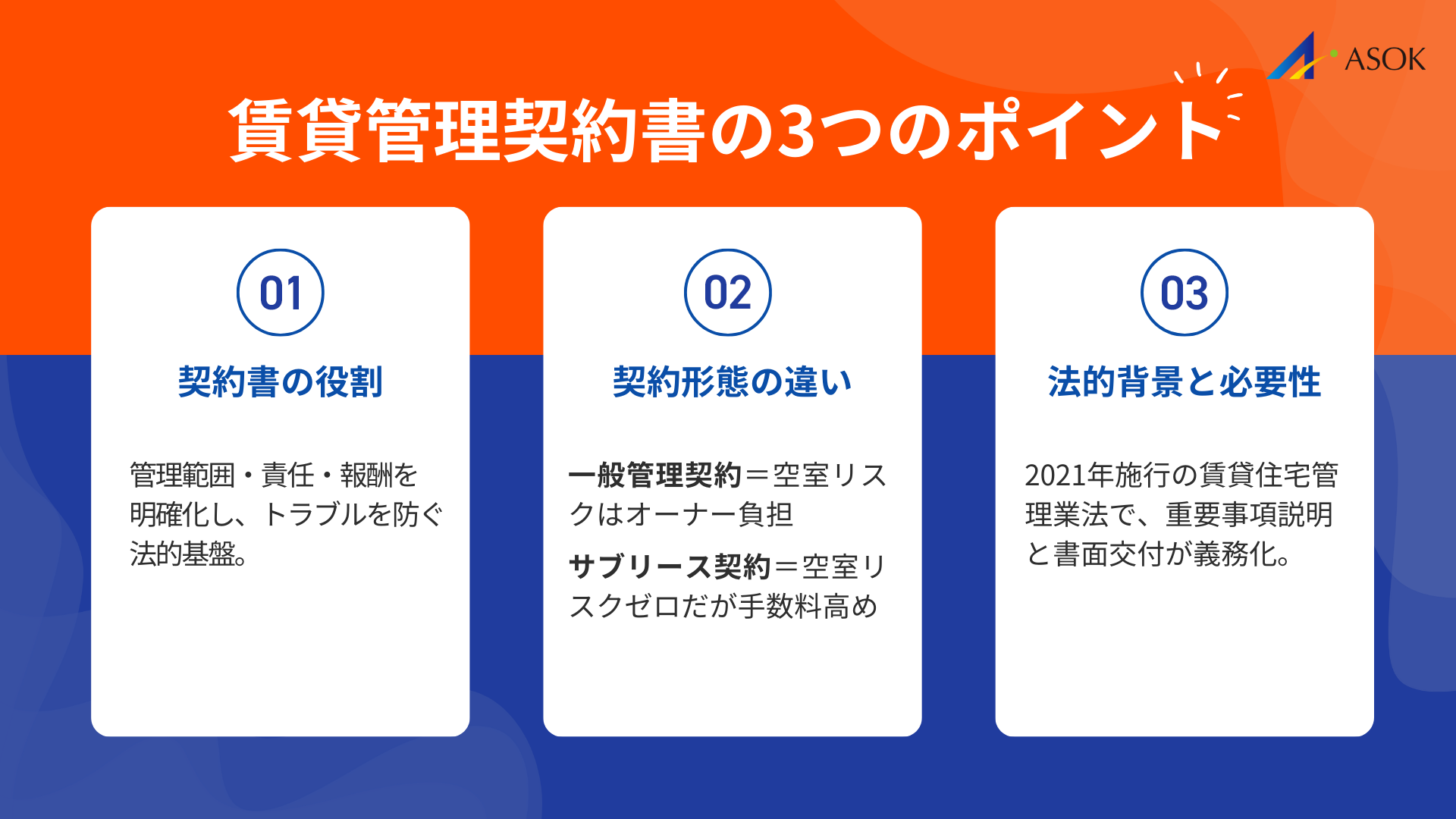

賃貸管理契約書とは、物件オーナーと管理会社の間で交わされる、管理業務の範囲、責任の所在、報酬などを明文化するための非常に重要な文書です。

この契約書があることで、入居者募集、家賃集金、クレーム対応、建物点検といった多岐にわたる業務を誰が、どのように、いくらで担当するのかが明確になります。結果として、後になって「その業務は聞いていない」「それは別途費用だ」といった「言った・言わない」のトラブルを未然に防ぎ、安心して物件管理を任せるための法的な基盤となるのです。

一般管理契約とサブリース契約の違い

賃貸管理の契約形態は、主に「一般管理契約(管理委託契約)」と「サブリース契約(一括借上契約)」の2つに大別されます。両者はオーナー様のリスク負担と収益性が大きく異なるため、ご自身の状況や考え方に合った方を選択することが重要です。

■ 一般管理契約(管理委託契約)

オーナー様が所有する物件の管理業務「のみ」を管理会社に委託する形態です。管理会社は家賃の集金やクレーム対応などを代行しますが、物件の所有権はオーナー様にあり、空室時の家賃収入に関するリスクはオーナーが負担します。最も一般的な契約形態です。

■ サブリース契約(一括借上契約)

管理会社がオーナー様から物件を一括で借り上げ、それを入居者に転貸(又貸し)する仕組みです。オーナー様には空室の有無にかかわらず、管理会社から毎月固定の賃料(保証賃料)が支払われます。空室リスクがない一方で、管理会社に支払う手数料(保証賃料と入居者家賃の差額)は一般管理契約より高くなる傾向があります。

契約書作成の必要性と法的背景

口約束で管理を依頼するのは非常に危険です。特に、修繕が発生した際の追加費用の請求や、契約を解除したい時に深刻なトラブルへと発展するケースが多く見られます。

近年、賃貸管理に関するトラブルが増加したことを背景に、2020年には「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(通称:賃貸住宅管理業法)」が成立し、2021年6月から全面的に施行されました。この法律により、管理会社は契約前に重要事項を説明し、書面を交付することが義務付けられました。

近年、賃貸管理に関するトラブルが増加したことを背景に、2020年には「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(通称:賃貸住宅管理業法)」が成立し、2021年6月から全面的に施行されました。この法律により、管理会社は契約前に重要事項を説明し、書面を交付することが義務付けられました。

2、管理委託契約書に必須の記載項目

ここからは、契約書の中身について具体的に見ていきましょう。特に一般管理契約を締結する際に、必ず確認・記載すべき重要項目を解説します。これらの項目が曖昧だと、後々のトラブルの火種になりかねません。

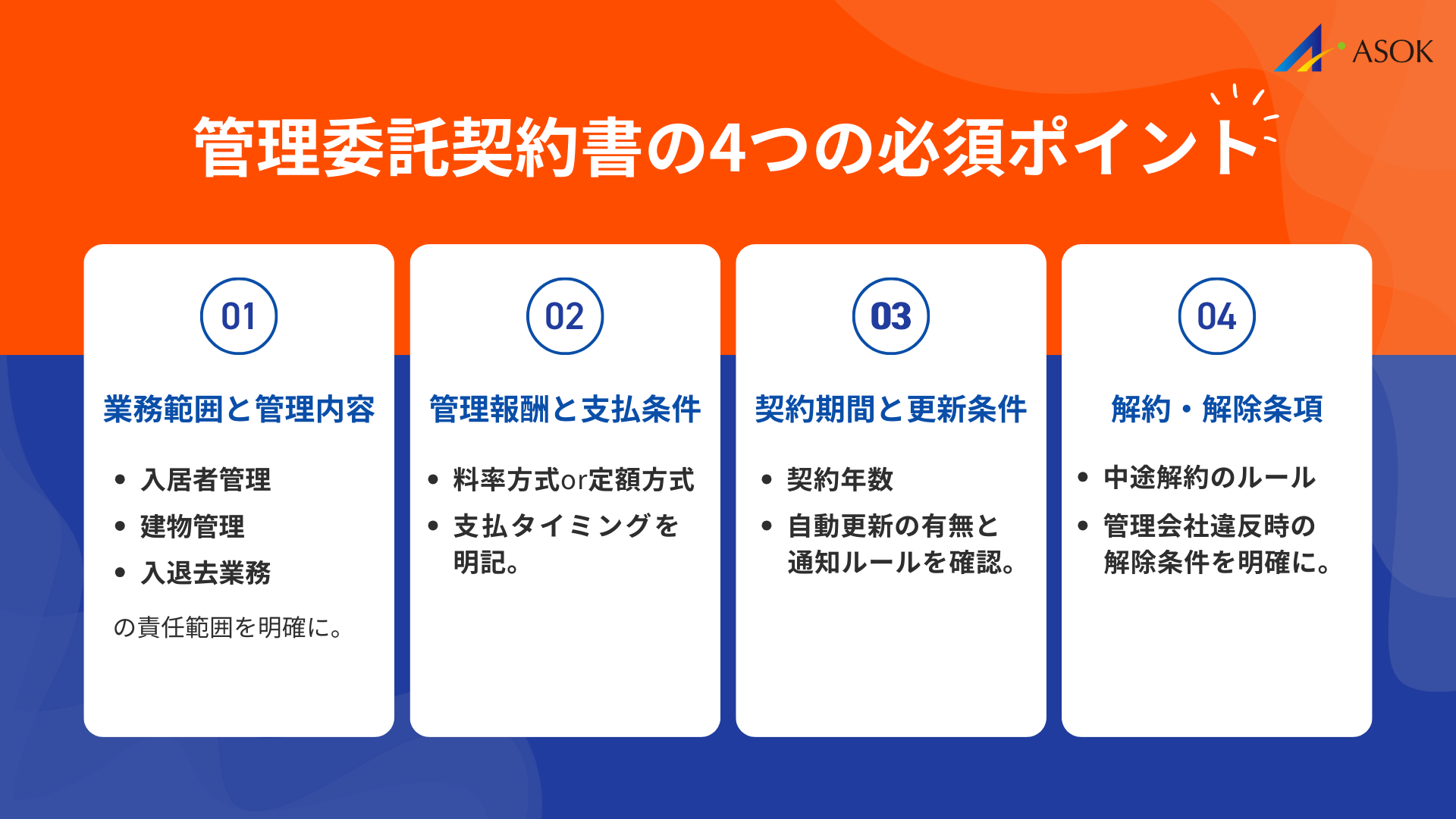

1.【最重要】業務範囲と管理内容

どの業務を、どこまで管理会社に委託するのか。これを具体的かつ明確に定義することが、契約書作成において最も重要です。ここが曖昧なままでは、「それは契約範囲外なので別途費用です」「それはオーナー様の責任です」といった責任の押し付け合いが発生します。

【チェックポイント】 以下の業務について、誰が責任を持つのかを一つひとつ確認しましょう。

入居者管理業務

■ 入居者募集

広告媒体の選定、広告料(AD)の負担割合と上限

■ 入居審査

審査基準、保証会社の利用有無

■ 賃貸借契約

契約手続きの代行、更新手続き

■ 家賃管理

集金、送金、滞納時の督促(どこまで行うか?電話、書面、内容証明郵便など)

■ クレーム対応

対応時間(24時間対応か)、対応範囲

建物管理業務

日常管理、共用部の清掃(頻度、内容)、ゴミ出しルールの指導

■ 定期点検

建物・設備の巡回点検(頻度)、法定点検(消防設備、エレベーター等)の手配・立会い

■ 修繕対応

小規模修繕の判断基準(オーナーへの事前承諾が不要な金額の上限)、業者選定の基準

入退去関連業務

退去手続き、解約受付、退去立会い

■ 原状回復

工事費用の査定と入居者との交渉、工事業者の手配

■ 敷金精算

どこまで行うか(電話、書面、内容証明郵便など)

■ クレーム対応

精算業務の代行

2. 管理報酬と支払条件

管理会社に支払う報酬(管理委託料)の金額、計算方法、支払タイミングを明確に定めます。

報酬の計算方法

■ 料率方式(変動型)

「月額総賃料の5%」のように、家賃収入に対する料率で決めるのが一般的です。

■ 定額方式(固定型)

「1戸あたり月額3,000円」のように、戸数に応じて固定額を支払う方式。

支払のタイミング

集金した賃料をオーナーへいつ送金するのかを明確に定めることが重要です。例えば「毎月月末日までに収納した賃料を、翌月25日までに所定の手数料を差し引いて指定口座へ送金する」といった形で規定されるのが一般的です。送金日が不明確なままだと入金の見通しが立たず、資金繰りに影響する恐れがあるため、必ず確認しておきましょう。

3. 契約期間と更新条件

契約の有効期間と、期間満了後の更新ルールを定めます。安易にサインすると、意図せず契約が長期間継続してしまうリスクがあります。

■ 契約期間

一般的には1年または2年と定めます。

■ 更新条件

「自動更新」とする場合がほとんどですが、これが要注意ポイントです。オーナー側から更新を希望しない場合の「通知期間」と「通知方法」を必ず確認しましょう。「本契約の有効期間満了の3ヶ月前までに、甲または乙から相手方に対し、書面による更新拒絶の意思表示がない限り、本契約は同一条件でさらに1年間自動的に更新される」といった条項です。

4. 解約・解除条項

契約期間の途中で解約したい場合(中途解約)や、相手方に契約違反があった場合に契約を終了させる(解除)ための条件です。

■ 中途解約

オーナーの都合で契約を途中でやめる場合のルールです。「解約希望日の3ヶ月前までに書面で予告する」といった予告期間と、違約金の有無・金額(例:管理報酬の2〜3ヶ月分)を確認します。

■ 契約違反による解除

管理会社側に債務不履行(やるべきことをやらない)があった場合に、オーナーが違約金なしで契約を解除できる条件です。「乙が正当な理由なく家賃の送金を2ヶ月以上怠ったとき」など、具体的な条件を明記させましょう。

3、賃貸管理契約書のテンプレート活用法

契約書をゼロから作成するのは非常に手間がかかります。そこで役立つのが、公的機関が提供するテンプレート(ひな形)です。ただし、テンプレートはあくまで土台であり、自身の物件に合わせて調整することが不可欠です。

国土交通省「賃貸住宅標準契約書」の活用

国土交通省は、賃貸借契約や管理委託契約におけるトラブルを防止する観点から「賃貸住宅標準契約書」をウェブサイトで公開しています。

特徴とメリット

■ 法令遵守

賃貸住宅管理業法などの関連法令に基づいた、基本的な条項が網羅されています。

■ 公平性

オーナーと管理会社、どちらか一方に著しく不利益な内容にならないよう、公平な視点で作成されています。

■ 信頼性

公的機関が作成したひな形であるため、契約書作成の土台として安心して利用できます。

テンプレートのカスタマイズと自社物件に合わせた条項の追加

標準契約書は、あくまで一般的な物件を想定した「ひな形」に過ぎません。そのまま利用すると、自社物件ならではの特性や、管理会社との協議で取り決めた特別な条件が反映されず、後のトラブルにつながる恐れがあります。

そのため、必要に応じて条項を修正・追加し、自社の実情に即した形にカスタマイズすることが欠かせません。例えば、築年数が古い物件なら修繕範囲の明確化、ペット可物件なら原状回復のルール強化といった具合に、物件ごとに最適化する工夫が求められます。

【カスタマイズのステップ】

1. 業務範囲と報酬の具体化

第2章で確認した業務内容を、自社の条件に合わせて具体的に書き換える。

2. オーナー有利な条項の検討

自動更新の通知期間や違約金など、交渉の余地がある項目を見直す。

3. 物件特性に応じた特約の追加

物件の種別やエリア、入居者層に合わせた独自のルールを盛り込む。

【特約の追加例】

■ 高齢者向け物件

「安否確認のため、週1回の定期的な巡回または電話連絡を行うことを義務付ける。」

■ ペット可物件

「ペットによる汚損・破損の際の原状回復に関する特約や、近隣からの苦情対応フローを明記する。」

■ 設備故障時の対応

「給湯器やエアコン等の主要設備が故障した場合、乙は24時間以内に一次対応を行うものとする。また、修繕費用が〇万円を超える場合には、事前にオーナーの承諾を得るものとする。」

編集後は、可能であれば弁護士などの専門家にリーガルチェックを依頼すると万全です。

4、契約書作成時の注意点とトラブル回避策

契約書にサインする前には、必ず最終確認を行うことが重要です。細部にまで気を配ることで、将来のリスクを大幅に軽減できます。以下の注意点を意識するだけで、契約の安心度が大きく変わります。

注意点1 管理費用の透明性確保

「管理委託料」以外に、どのような場合に別途費用が発生するのかを徹底的に明確化しておきましょう。「別途協議」「実費請求」といった曖昧な表現は、後々の高額請求につながる危険なサインです。

費用の内訳を明文化し、可能であれば明細を別紙で添付することで、想定外のコスト発生を防ぐことができます。

注意点2 自動更新条項の見直し

自動更新条項は便利に見えますが、漫然と受け入れると「管理会社の見直し」という大切な機会を逃してしまう可能性があります。更新しない場合の通知期間(最低でも3ヶ月前)や通知方法(書面やメールなど、証拠が残る形)が契約に明記されているかを確認しましょう。不明確なままだと、解約時にトラブルへ発展するリスクが高まります。

注意点3 違約金設定の適正化

中途解約時の違約金があまりに高額な場合(例:家賃1年分など)、消費者契約法に基づいて無効と判断されることがあります。一般的には「管理報酬の2〜6ヶ月分」が目安です。これを超える場合は、その根拠を管理会社に確認し、必要に応じて交渉する姿勢が大切です。事前に適正範囲を把握しておくことで、思わぬ損失を防げます。

トラブル回避策 業務責任の明確化

業務責任が不明確な契約は、トラブル発生時に「誰が責任を負うのか」が曖昧になりやすい傾向があります。対策として、契約書には具体的な作業内容や頻度、対応時間を明記しておくことが有効です。例えば「共用部の定期清掃は毎月第1・第3金曜日に実施し、作業完了報告書を提出する」「入居者からの設備故障に関する連絡には2営業時間以内に初期対応を行う」といった形です。

こうした具体的なサービスレベルを定めることで、管理の質を担保しつつ責任の所在を明確にできます。

【関連ガイド】賃貸管理費用の相場と管理会社選び

適切な契約書を作成することと並行して、信頼できる管理会社を選び、適正な費用で委託することも重要です。

賃貸管理費用の基本と相場

賃貸管理を委託する際に最も気になるのが「費用」です。どのような業務に対して支払うのか、支払い方法や相場を把握しておくことで、不必要なコストを避け、納得感のある契約につながります。ここでは、基本的な仕組みと一般的な相場感を整理します。

■ 賃貸管理費用とは

オーナーが管理会社に支払う業務対価です。家賃集金や入居者対応、建物巡回などの業務が含まれます。

■ 支払い方法

家賃収入に連動する「%制(相場:家賃の5~10%)」と、毎月固定額の「定額制」があります。

■ 費用相場

地域や物件タイプによって異なります。一般的に都市部は競争が激しく料率が低め、地方は高めになる傾向があります。また、管理の手間がかかる戸建はアパートより高くなることが多いです。

まとめ

賃貸管理契約書は、オーナーの資産と権利を守り、安心して賃貸経営を続けるために欠かせない重要な文書です。本記事では、契約形態の違いや必須項目、国土交通省の標準契約書の活用法、費用相場やトラブル回避のポイントを解説しました。信頼できる管理会社と納得できる契約を結ぶことが、安定した経営への第一歩となります。