賃貸物件を運営するオーナーにとって、管理方法の選択は収益性や手間に直結する重要なテーマです。本記事では、オーナー様が物件管理の最適な形を見つけられるよう、自主管理、委託管理、そしてサブリース契約それぞれの特徴を分かりやすく解説します。

さらに、管理会社選びで重視すべきポイントや、管理業務を委託するメリット・デメリットについても具体例を交えて詳しくご紹介します。最後までお読みいただくことで、ご自身の状況に最適な管理形態と、信頼できるパートナーを選定するための判断材料が揃います。

この記事でわかること

この記事では、賃貸管理の基本から管理形態ごとの違い、委託管理のメリット・デメリット、管理会社選びのポイントまでを網羅的に解説します。

まず、賃貸管理の定義と業務内容を分かりやすく解説します。次に、自主管理、委託管理、サブリースという主要な管理形態を比較し、それぞれの特徴を明確にします。

続いて、管理業務を委託することで得られるコスト削減、手間削減、トラブル対応力などの具体的なメリットを整理します。最後に、管理会社選びにおいて着目すべき手数料体系、対応品質、報告体制などの重要なポイントを具体的にご説明します。

1、賃貸管理とは

賃貸管理とは、賃貸物件に関わる日々の運営業務を包括的に行うサービスのことです。オーナー様が安心して物件を運用できるよう、専門の会社が入居者対応から原状回復までを代行します。

賃貸管理業務を専門会社に委託することで、オーナー様は本来の投資判断や資産運用により集中できるようになります。このサービスは1980年代以降、全国的に普及してきました。

賃貸管理の基本概念

賃貸管理の重要なポイントは、物件の賃料収入を守りつつ、入居者満足度を維持することにあります。なぜなら、安定した入居率こそが、長期的な収益を支える柱となるからです。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の最新データ(2023年度)によると、委託管理物件の入居率は全国で94.2%と高い水準を保っています。

このように、管理会社を活用することで空室リスクを最小化し、安定した経営を実現できます。

参考:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会「第28回 賃貸住宅市場景況感調査『日管協短観』」

賃貸管理の主な業務内容

賃貸管理業務は、大きく分けて以下の4つがあります。それぞれが収益確保と資産価値維持に直結する重要な業務です。

入居者募集、家賃集金、メンテナンス手配、原状回復といった業務があり、具体例として、家賃滞納時の督促や法的手続きなどは専門知識が必要ですが、専門会社が担当することで迅速に対応できます。これらの業務を一括で依頼すれば、オーナー様の負担を大幅に軽減できるでしょう。

2、賃貸の管理形態

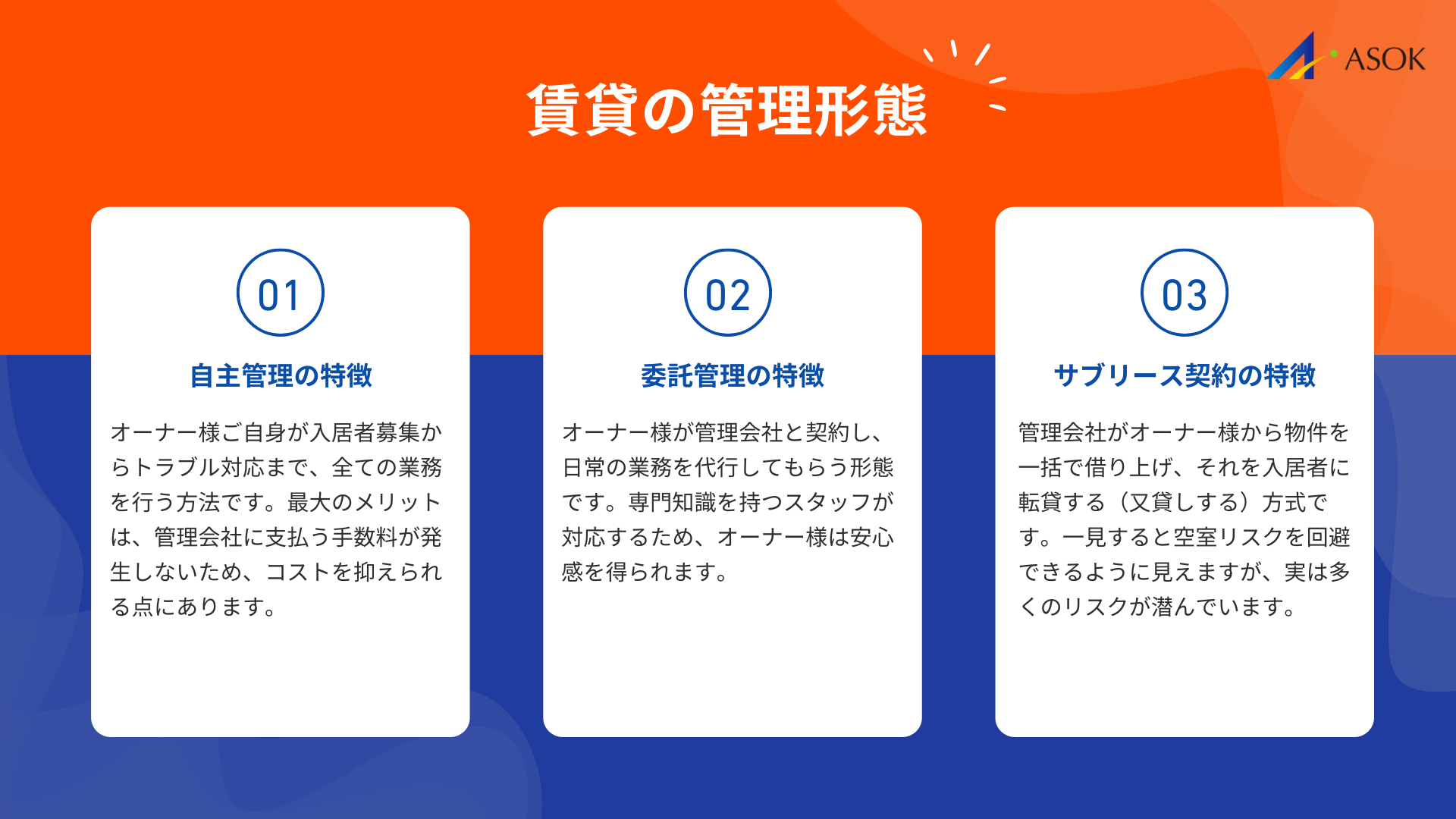

賃貸物件の管理形態は、主に「自主管理」「委託管理」「サブリース契約」の三つに分けられます。それぞれ手間やコスト、リスク分担の比重が異なるため、ご自身の目的に合わせて選択することが重要です。この選択が、収益性や運営の満足度に大きく影響することもあります。次項では、各管理形態の特徴を具体的に見ていきましょう。

自主管理の特徴

自主管理とは、オーナー様ご自身が入居者募集からトラブル対応まで、全ての業務を行う方法です。最大のメリットは、管理会社に支払う手数料が発生しないため、コストを抑えられる点にあります。

2019年12月に国土交通省が発表した調査によれば、「業者に任せず、全て自ら管理している」と回答した家主は約2割(18.5%)にとどまっています。コストを最優先したいオーナー様には向いていますが、対応スピードや法律知識の不足がリスクとなる可能性があるため注意が必要です。

参考:国土交通省「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査結果の公表」

委託管理の特徴

委託管理は、オーナー様が管理会社と契約し、日常の業務を代行してもらう形態です。専門知識を持つスタッフが対応するため、オーナー様は安心感を得られます。

同じ国土交通省の調査では、「入居者募集から契約などの管理業務の全て又は一部を業者に委託している」家主が約8割程度となっています。手数料は発生しますが、その代わりに手間を大幅に削減したいオーナー様に最適です。

サブリース契約の特徴とリスク

サブリース契約は、管理会社がオーナー様から物件を一括で借り上げ、それを入居者に転貸する(又貸しする)方式です。一見すると空室リスクを回避できるように見えますが、実は多くのリスクが潜んでいます。

一般的に、サブリース賃料は満室時の賃料の80~90%程度に設定されることが多いとされています。しかし、この借上げ賃料は永続的なものではありません。契約期間によって異なりますが、1~2年で借上げ賃料の減額を提案されることも多く、築年数の経過とともに賃料が下がっていくのが一般的です。これは、サブリース会社が必ず利益を確保できる仕組みになっているためです。

さらに深刻な問題として、サブリース契約は貸主側から解除することが非常に困難です。契約書に解除条項があっても、サブリース会社は借主としての立場を主張し、実質的に解除できないケースが多発しています。解除しようとすると、家賃1年分相当の解除費用を請求されることもあります。

また、サブリース契約は物件の出口戦略にも大きな影響を与えます。サブリース賃料は相場より低く設定されているため、物件を売却する際の利回りが低下し、売却価格が大幅に下がってしまいます。自らの意思で契約解除もできず、売却も困難という状況に陥るリスクがあります。

実際、サブリース会社との間で多くの訴訟案件が発生しており、制度の見直しも検討されています。不動産投資のプロは出口戦略を重視するため、サブリース契約を避ける傾向にあります。安定収入を求める場合でも、これらのリスクを十分に理解し、慎重に検討する必要があります。

3、賃貸管理を委託するメリット

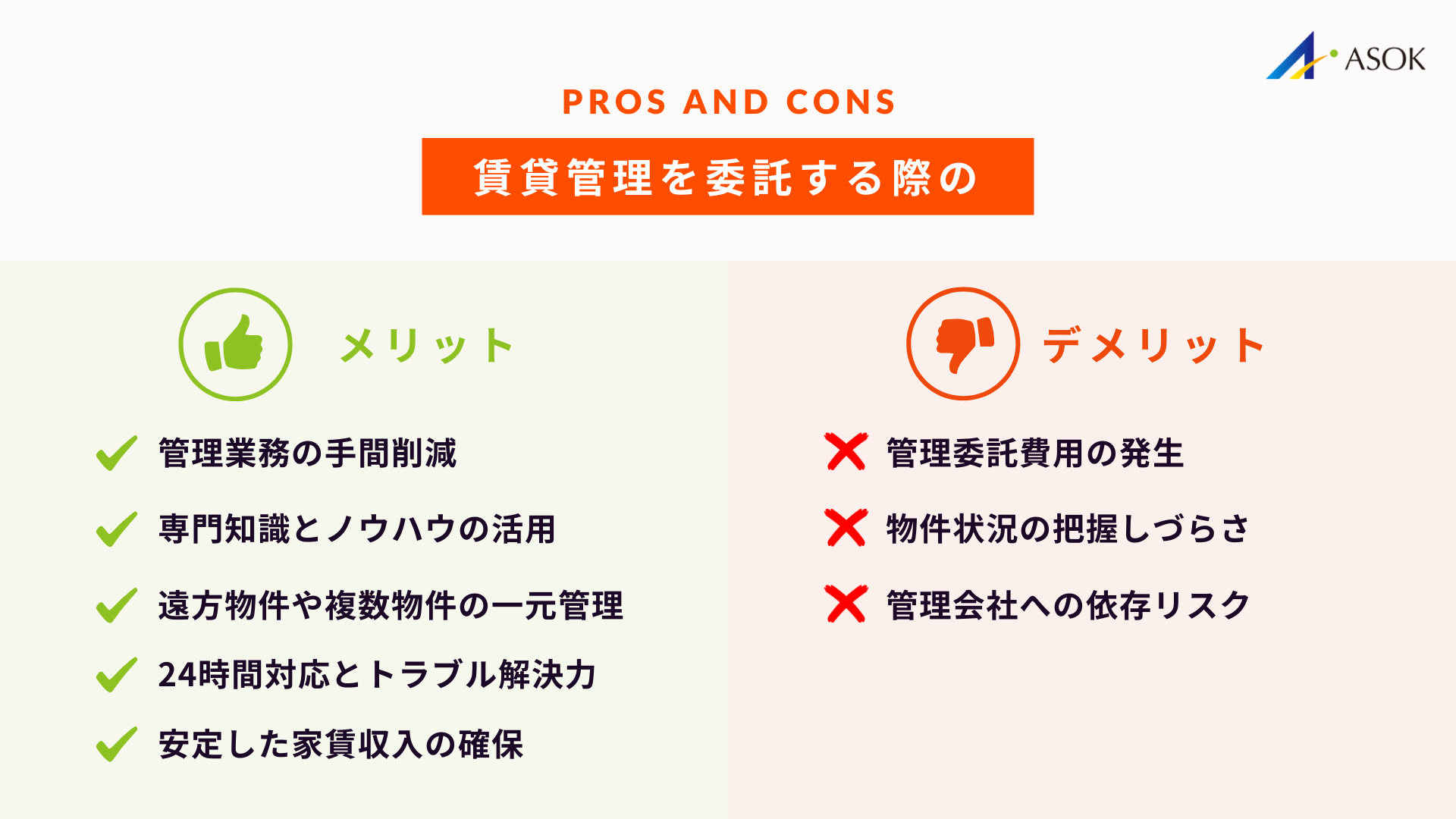

賃貸管理を専門会社に委託することで、多くの業務を効率的にアウトソースできます。具体的には、オーナー様にとって手間の大幅削減や安定した家賃収入の確保など、様々なメリットがあります。以下で代表的なメリットを詳しく解説します。

管理業務の手間削減

管理業務を委託する最大のメリットは、大量の作業を代行してもらえることです。入居者対応や定期点検など、多岐にわたる作業を管理会社が自動化・効率化してくれるため、オーナー様の手間を大幅に減らせます。

国土交通省の調査では、家主が受託管理業者に委託している管理業務として特に多かったのは、「入居時の契約支援(契約時の管理内容の説明等)」(81%)、「賃貸借契約の更新」(約79%)、「敷金・原状回復」(約77%)でした。時間を有効活用したい方には、委託管理が非常に向いています。

専門知識とノウハウの活用

不動産管理には、法律、税務、建築知識など、専門的な知識が必要となる場面が多々あります。専門の管理会社は、継続的な研修や最新情報の共有を通じて、これらの知識を常にアップデートしています。

国土交通省の調査では、家主が管理業務を委託している理由として「自分自身の賃貸契約および管理に関する専門知識が不足していると感じるから」が約50%を占めています。専門知識不足によるトラブルを回避するためには、プロへの委託が非常に有効です。

遠方物件や複数物件の一元管理

遠方にある物件や複数棟を管理する場合、管理会社による一元管理の効率性が際立ちます。管理会社の現地スタッフが入居者対応や緊急対応を担ってくれるためです。管理会社によっては、24時間対応サービスを提供しているところもあります。距離が離れた物件や物件数が増えるほど、委託のメリットは高まります。

24時間対応とトラブル解決力

入居者のトラブルは深夜や休日にも発生するため、迅速な対応が欠かせません。対応が遅れると、クレームの増加や入居者の退去リスクが高まる可能性があります。

国土交通省の調査では、入居者が過去に経験したトラブルとして「水漏れや設備の故障等修繕の必要性が発生した際、対応に著しく時間がかかった」または「対応してくれなかった」という回答が合わせて4割以上を占めています。夜間対応の有無は、オーナー様の安心感と入居者満足度に直結する重要なポイントです。

安定した家賃収入の確保

家賃滞納や未収を防ぐための督促業務も管理会社に任せられます。専門の督促プロセスと法的知見を持つ管理会社は、回収率を高めることが可能です。

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の2023年度調査によると、全国の月末での1カ月滞納率は0.8%、2か月以上の滞納率は0.3%と低い水準にあります。安定した家賃収入を重視するなら、専門会社への委託は有力な選択肢となるでしょう。

4、賃貸管理を委託するデメリット

一方で、委託管理にはコストや管理会社への依存といったリスクも存在します。これらを理解せずに契約すると、想定外のトラブルやコスト増につながる恐れがあります。ここでは主なデメリットを明確にお伝えしますので、比較検討の際にしっかりと把握しておきましょう。

管理委託費用の発生

管理会社に支払う手数料は、月額賃料の3%〜5%が相場です。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の最新調査では、管理報酬5%が全体の66.6%を占めています。業務範囲やサポート体制によって費用が変動するため、費用対効果をしっかり見極め、プラン内容を比較することが重要です。

物件状況の把握しづらさ

外部に業務を任せることで、自主管理時と比べて現場の肌感覚を失いやすいというデメリットがあります。現地への訪問頻度が減り、物件の状況が管理会社からのレポート頼みになるためです。

国土交通省の調査では、家主が受託管理業者との間で経験したトラブルとして「管理業者から管理業務に関する報告がなく、適切に対応がなされているか把握できない」という声が挙げられています。定期的な報告や、オンラインでの見回りサービスの有無などを事前に確認しましょう。

管理会社への依存リスク

担当者変更や管理会社の倒産など、管理会社自体にトラブルが起きるリスクも考慮する必要があります。契約期間中は、簡単に他社に切り替えにくい構造があるためです。

国土交通省の調査では、家主が受託管理業者との間で経験したトラブルとして「管理業務の内容に関する認識が管理業者との間で異なっており、期待する対応がなされない」という報告もされています。契約前に解約条件や、万一の際のバックアップ体制を必ず確認しておくことが大切です。

5、管理会社の選び方

管理会社を選ぶ際は、手数料だけでなく、提供される業務範囲と品質も比較検討する必要があります。対応スピードや報告体制、そして独自のサービスにも着目しましょう。以下の4つのポイントを押さえて候補を絞り込んでください。それぞれの検討ポイントを詳しく解説します。

管理業務の範囲と品質

管理業務の範囲には、入居者募集から退去後の原状回復まで含まれるかを確認が必要です。なぜなら、基本プランとオプションの違いで費用対効果が大きく変わるからです。

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の調査では、委託管理において「入居者募集・仲介」が最も高い割合(75.0%)で委託されています。プラン内容を詳細に比較し、ご自身に必要なサービスが網羅されているかを必ず確認しましょう。

手数料体系と費用の透明性

手数料体系は、月額フィー、成功報酬型、サブリース型など多岐にわたります。運用コストとリスク分担が契約形態によって異なるため、見積もり時に試算例を出してもらい、総コストを明確に把握することが重要です。長期的な収支シミュレーションを含めて比較検討することをおすすめします。

対応スピードと報告体制

緊急対応や定期報告の頻度は、入居者満足度に直結します。迅速な修繕や情報共有がトラブルを未然に防ぎ、入居者との良好な関係を築く鍵となるためです。24時間対応を謳う管理会社の対応品質を事前に確認することも重要です。実際に、対応スピードや報告フォーマットのサンプルを事前に確認させてもらうと良いでしょう。

客付け力と空室対策

空室リスクを抑えるためには、管理会社の集客チャネルの多様性と、提携する仲介店ネットワークが重要です。特に、入居者の出入りが激しい都市部ほど集客競争が激化しています。管理会社の実績データや空室期間の短縮事例などを参考に判断することが大切です。複数社を比較検討し、ご自身の物件に合った客付け力を持つ会社を選びましょう。

6、まとめ

賃貸管理を専門会社に委託するメリットは、手間と専門知識のアウトソース、遠方物件への対応、24時間サポートなど多岐にわたります。一方で、手数料の発生や管理会社への依存リスク、物件状況の把握しづらさといったデメリットも理解しておく必要があります。

特にサブリース契約については、一見安定収入が得られるように見えますが、借上げ賃料の減額リスク、契約解除の困難さ、売却価格への悪影響など、多くの問題を抱えています。不動産投資の出口戦略を考慮すると、慎重な検討が必要です。

管理会社を選定する際は、業務範囲、手数料体系、対応スピード、客付け力の4つの視点で比較検討を進めましょう。

この記事を参考に、ご自身の物件に最適な管理形態と信頼できるパートナーを見つけ、収益性と安心感を両立させた賃貸経営を実現してください。