この記事でわかること

まずは管理手数料10%の市場感をつかめます。次に10%の適正性をケース別に判断できるようになります。最後に手数料を下げる具体的な方法も学べます。

1、不動産管理手数料の基本知識

管理手数料の定義と計算方法をわかりやすく整理します。業務範囲や支払いタイミングにも言及し、仕組みを明らかにします。

不動産管理費とは

不動産管理費は家賃収入から差し引かれる運営コストのことです。一般的に月額家賃の5~10%が相場とされるケースが多いでしょう。

国土交通省の「令和3年度 賃貸住宅市場の実態に関する調査結果(2022年3月公表)」によると、管理手数料の内訳は以下のようになっています:

- 5%未満:13.1%

5%以上~10%未満:62.0%(このうち大半が5%)

10%以上:24.9%(主にサブリース契約)

実際には賃貸管理費用として最も一般的なのは賃料の5%ですが、サービス内容や地域によっては10%という設定も存在します。

管理手数料に含まれる業務内容

管理会社のサービスには、家賃集金、入居者対応、契約更新手続きだけでなく、募集業務、トラブル対応、原状回復工事の手配など幅広い業務が含まれます。特に募集業務は管理会社の重要な収益源でもあり、これらの総合的なサービスが手数料に反映されています。

業務範囲が広がるほど手数料が高くなる傾向があります。契約書で明示される項目を必ず確認しておきましょう。

手数料の計算方法と支払いタイミング

一般的には家賃の何%かを月次で計算します。年12回の家賃回収に対して同じ割合が適用される方式が多いでしょう。

発生した事務手数料は翌月の家賃振込時に差し引かれます。期中解約の場合も日割りや最低保証金が設定されることがあります。

3、不動産管理手数料10%の相場分析

全国平均や地域差、物件規模ごとの違いを客観的に比較します。具体的な統計データを引用し、数字で相場を把握しましょう。

全国の管理手数料相場

最も一般的な賃貸管理費用は賃料の5%ですが、総合的なサービスを提供する管理会社では10%近い手数料を設定することもあります。都心部では5~10%の幅で設定され、地方圏では5%前後が主流となっています。

10%以上の手数料設定は全体の約25%を占めており、その多くはサブリース契約や特別な管理サービスを含むケースです。

物件規模による違い

1棟アパートやマンションは一括委託で5~8%のケースが多いです。一室単位の管理は個別対応が増え、5~10%の範囲で設定されることが一般的です。物件数が多いオーナーにはボリュームディスカウントが適用される場合があります。稼働率や総戸数を考慮して、手数料率を設定する会社も見受けられます。

4、管理手数料10%の適正料金判定

どのような条件下で10%が妥当か、あるいは割高かを判断します。比較シミュレーションを通して、自社のケースを検討しましょう。

10%が妥当なケース

10%という手数料設定は、以下のような場合には妥当性があります。

- ・サブリース契約で空室リスクを管理会社が負担する場合

・都心の高級物件で特別な管理サービスが必要な場合

・24時間対応やコンシェルジュサービスなど付加価値の高いサービスを含む場合

・建物管理費用など他の費用も含んだ包括的な契約の場合

ただし、一般的な賃貸管理のみであれば5%が標準的な相場となっています。

10%が割高になるケース

以下のような場合、10%は割高と判断できます。

- ・通常の賃貸管理業務(集金、更新、入居者対応)のみの場合

・入居募集が容易な人気エリアの物件

・管理業務が限定的で、更新業務のみ依頼する場合

・原状回復をオーナー自ら手配できる場合

(長期契約を条件に割引交渉をすれば、5~7%に下げられる場合もあるでしょう。)

実際に、以下のような交渉実例も存在します。

●長期契約(3年〜5年)を条件に、10%から7.0%へ減額に成功(埼玉県の1棟オーナー)

●5戸以上の一括委託で、通常10%→6.8%にディスカウント(東京23区の分譲マンション所有者)

●他社見積り(5%)を提示し、現行10%から8.5%に引き下げ交渉成功(千葉県エリア)

ポイントは、以下の要素を「交渉材料」として提示することです。

- ・稼働率の高さ(90%以上)

・クレーム件数の少なさ

・原状回復を自主管理していること

・支払い遅延や滞納の実績がないこと

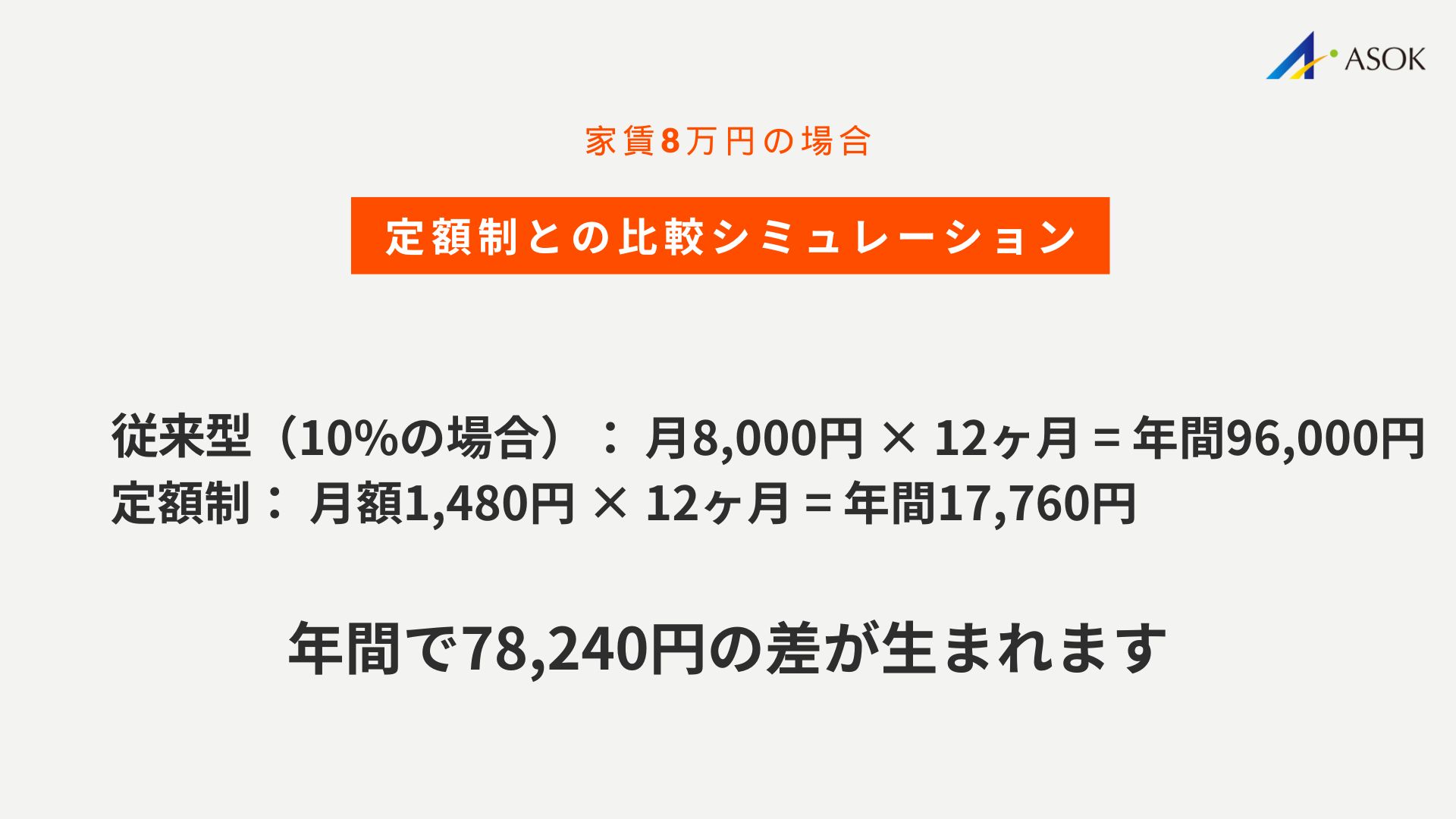

定額制との比較シミュレーション

家賃8万円の物件で比較すると、以下のようになります。

- 従来型(10%): 月8,000円 × 12ヶ月 = 年間96,000円

- 定額制: 月額1,480円 × 12ヶ月 = 年間17,760円

差額は年間78,240円となりますが、対応範囲には明確な違いがあります。定額制プランは集金や契約更新対応などに限定されることが多く、募集業務や各種手配などの総合的なサービスは含まれていません。

定額制は複数戸を所有し、業務をある程度自主管理できるオーナーに向いています。一方で、遠方からの運営やトラブル発生リスクが高い物件では、従来型の方が安心できるケースもあります。

5、管理会社の選び方のポイント

まずは管理戸数などの実績をチェックすることが重要です。

たとえば管理戸数2,000室以上の実績がある会社は、ノウハウの蓄積と安定した運営体制が期待できます。対応スピードや専任スタッフの有無も比較基準になります。ITツールやアプリの導入状況を把握して、効率化の程度を確認しましょう。口コミやOBオーナーの声も参考にして、信頼できる会社を選んでください。

手数料以外の重要な判断基準

入居率維持のための募集力や提携サイト掲載数を確認しましょう。原状回復やリフォームの際の協力業者ネットワークを調べる必要があります。法改正や税制変更への対応力も長期運用では欠かせないポイントです。管理会社の財務基盤が安定しているかも安心材料のひとつになります。

サービス品質の見極め方

トラブル連絡時の初動対応時間を具体的にヒアリングしてください。

SLA(サービスレベル合意)を契約書に盛り込むと品質確保につながります。定期巡回報告やレポート提出頻度もパフォーマンス指標になります。現場訪問時にはスタッフの印象やマナーもチェックポイントです。

契約前の確認事項

解約予告期間や途中解約時の違約金条項を必ず確認しましょう。

手数料以外に別途発生する事務手数料の有無も見逃してはいけません。更新料や広告料の扱いを明文化しておくとトラブルを防げます。業務範囲が細かく明示されているか、契約書の記載を隅々まで読み込んでください。

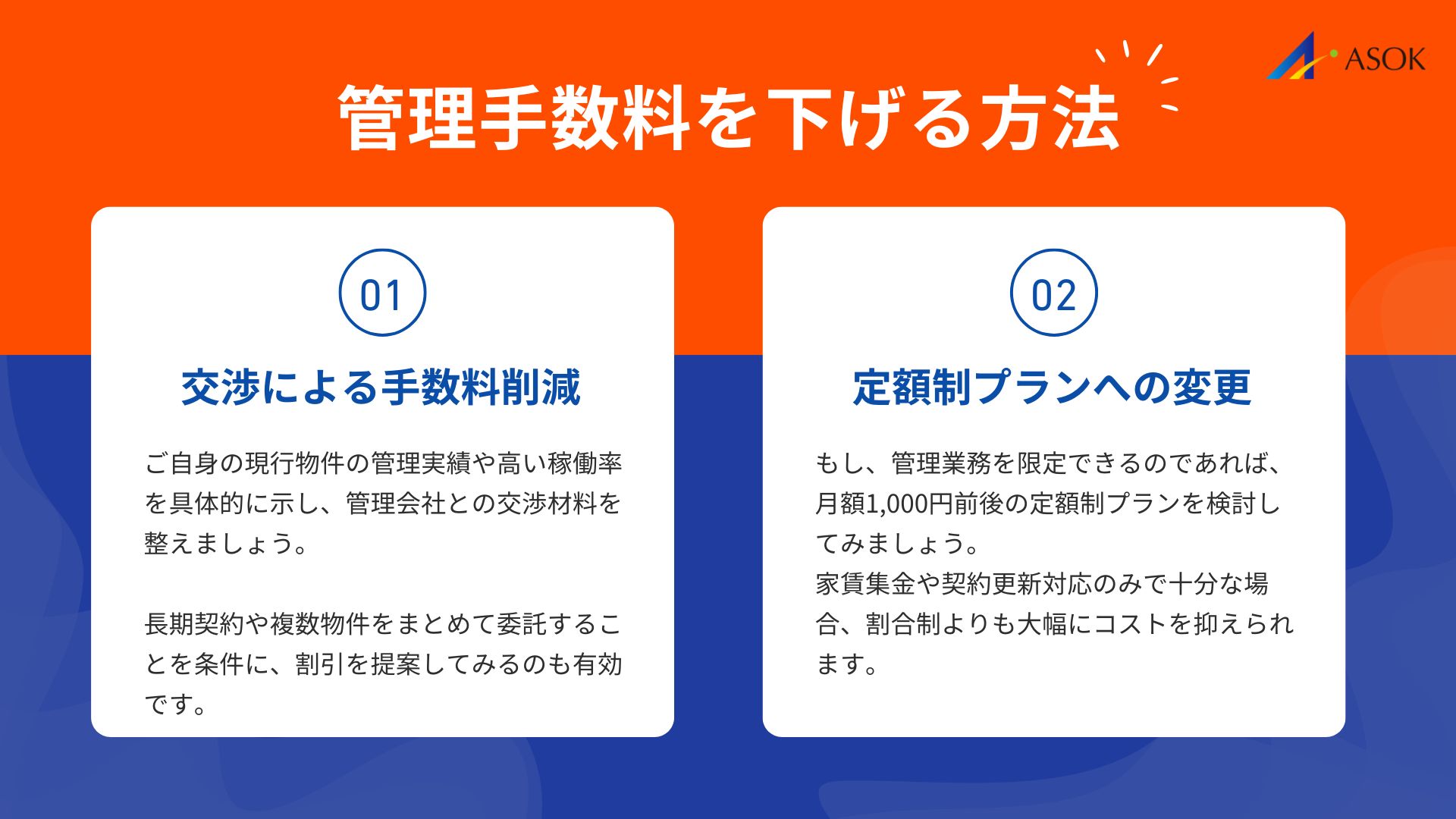

6、管理手数料を下げる方法

交渉術やプラン変更、乗り換えでコストを抑える具体策を紹介します。実践しやすいステップを踏めば、管理費削減が可能になるでしょう。

交渉による手数料削減

まずは現行の管理実績や稼働率を示して交渉材料を整えてください。長期契約や複数物件まとめて委託する条件で割引を提案しましょう。オフシーズンの依頼や空室期間の短縮実績を提示すると説得力が増します。同時に他社見積もりを取って比較すると、より有利な条件が引き出せます。

一般的な賃貸管理の相場が5%であることを踏まえ、10%から段階的に引き下げる交渉も有効です。

定額制プランへの変更

業務範囲を限定できるなら、月額1,480円などの定額プランも選択肢となります。

ただし、定額プランは集金や契約更新対応などに限定されることが多く、募集業務や各種手配などの総合的なサービスは含まれていない点に注意が必要です。切り替え前に業務内容と費用を再確認して、必要なサービスを見極めましょう。

管理会社の乗り換え手順

まず現行管理会社への解約予告期間を契約書で確認してください。

次に新たな管理会社と業務範囲や手数料を詳しく打ち合わせましょう。入居者への通知や引き継ぎマニュアルの準備も忘れずに行ってください。解約後の原状回復や清掃手配もスムーズに移行できる体制を整えましょう。

7、まとめ

管理手数料10%は、サブリースや特別な管理サービスを含む場合には妥当ですが、一般的な賃貸管理であれば5%が業界標準となっています。

定額制や交渉、乗り換えを駆使してコストを抑えることも可能ですが、サービス内容をよく確認することが重要です。相場情報と自社条件を照らし合わせ、安心して任せられる管理会社を選んでください。