不動産投資で安定した収益を上げるには、空室対策が欠かせません。本記事では、賃貸物件の空室期間を最短化し、収益性を最大化するための具体的な方法を解説します。物件の募集から原状回復、リフォーム、そして管理会社選びまでの全体フローをステップごとにご紹介。

この記事を読めば、空室による損失を抑え、安定した家賃収入を確保するための全体像と具体策がわかります。また、募集中から入居後のフォローまで、8つの効果的な空室対策と管理会社の活用ポイントを体系的に学べます。定額制管理サービスのメリットや成功事例を通じて、ご自身のPDCAを回せる仕組みのヒントも得られるでしょう。

1、不動産投資における空室対策の重要性

空室対策は賃貸経営の基盤を支える最重要施策です。対策を怠ると家賃収入が減少し、キャッシュフローの悪化を招きます。さらに物件価値が下落し、長期的な資産形成にも影響が出るため、早急な対策が求められます。

空室リスクが賃貸経営に与える影響

空室が増えると、家賃収入の減少により収支バランスは一気に崩れます。例えば、J-REITや大手賃貸住宅デベロッパー等が公表している管理賃貸住宅の空室率は、5%前後で安定しています。

具体例として、東京都23区内のワンルームでは1ヶ月の空室で平均家賃6万円が未回収となり、年間72万円もの収益機会損失につながります。このように、空室リスクを放置せず、早期発見と対策を行うことが収益安定化の第一歩です。

空室率の現状と将来予測

全国の空室率は上昇傾向が続いており、特に都市近郊では競合が激化しています。この傾向はテレワーク普及や少子高齢化の影響を受け、将来的にも8~9%で推移すると予測されます。したがって、物件ごとに早めの構造改革とマーケティング戦略が必須になります。

空室対策を怠った場合のリスク

長期空室は収入減少だけでなく、資産価値の劣化も招きます。放置による建物の老朽化進行で修繕コストが増大し、結果的に投資回収率(ROI)が大幅に低下します。

さらに、空室が続くことで近隣物件の家賃相場にも悪影響が及び、周辺全体の収益性を下げる負の連鎖が発生することもあります。つまり、速やかな空室対策は収益維持だけでなく、長期的な資産保全にも直結するのです。

2、空室の原因を分析する

空室対策は「原因分析」から始まります。適切な家賃設定、競合調査、入居者ニーズの把握が第一ステップです。これにより、打ち手の優先順位を定め、投資対効果を高める施策を選択できます。

家賃設定の妥当性チェック

まず、市場相場とのズレを把握することがポイントです。総務省統計局の2018年の調査によると、家賃の全国平均は5万5,695円となっています。

設定家賃が相場より高い場合は、内装や付帯サービスを強化し差別化を図る必要があります。逆に相場より低い場合は家賃を見直すと同時に、長期入居者を獲得するための条件を整備しましょう。

参照元:平成 30 年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計

入居者ニーズとのミスマッチ

入居者が求める条件と現状にズレがないか検証します。公益社団法人全国賃貸住宅管理業協会の2022年調査によると、テレワークの普及といった業務形態の変化により、賃料が多少上がってもより広いスペースや充実した設備を求める層が増えてきました。

ペット可や家具家電付き物件の空室率にも明確な差が出ています。入居者ニーズに合わせた設備やサービスを導入することが、即効性の高い空室対策となります。

参照元:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 賃貸住宅市場景況感調査『日管協短観』

3、効果的な空室対策8つの手法

ここからは、具体的な空室対策を8つの手法として解説します。募集条件の見直しやリフォーム、広告戦略など、多角的にアプローチしましょう。

1. 募集条件の見直しと改善

募集要件の柔軟化がポイントです。例えば、敷金礼金の見直しやフリーレントの設定などで入居ハードルを下げることが可能です。不動産業界では、礼金ゼロやフリーレント1ヶ月といった募集条件の緩和により、内見申込数や成約率が上昇する傾向が広く知られています。

実際に、ある管理会社の運用データでは、フリーレント導入後に内見数が大幅に増加したという報告もあります。募集条件を定期的に見直すことで反響率を向上させ、空室期間を短縮できます。

2. 入居者に人気の設備導入

次に入居者のニーズを捉えた設備投資を行います。高速Wi-Fi無料、宅配ボックス、テレワーク用デスクの導入は、賃貸物件の入居率向上に貢献する有効な手段です。特に、ネット通販の利用が拡大している現代において、宅配ボックスの需要は高まっており、物件選びの重要な要素となっています。

つまり、入居者にとって価値の高い設備を優先的に導入すれば、競合物件との差別化が図れます。

3. リフォーム・リノベーションの実施

築年数の古い物件では、リフォームやリノベーションが有効です。例えば、リノベーション費用100万円を投じて家賃を月5,000円引き上げた場合、年間で6万円の収益増が見込まれます。単純計算では投資回収に約16.6年間(=100万円 ÷ 年間6万円)が必要となります。ただし、初期費用の減価償却や賃料上昇による再投資の可能性を踏まえれば、実質的な回収期間はさらに短縮される可能性があります。

4. 広告料と仲介会社との関係強化

仲介会社との協力体制を強化することも重要です。広告料を適切に設定し、仲介会社の営業担当とのコミュニケーションを密に行い、仲介会社と二人三脚で募集活動を行いましょう。

5. オンライン内見・IT重説の活用

デジタル技術を活用した募集活動も効果的です。オンライン内見やIT重説(ITを活用した重要事項説明)の導入により、遠方の入居希望者にもアプローチできます。特にコロナ禍以降、非対面での物件確認ニーズが高まっており、これらのサービスは標準装備となりつつあります。

6. ターゲット層に合わせた付加価値サービス

入居者のライフスタイルに合わせた付加価値サービスの提供も有効です。例えば、単身者向けには家事代行サービスの優待、ファミリー向けには子育て支援サービスとの提携など、ターゲット層のニーズに即したサービスを付加することで、物件の魅力を高められます。

7. 定期的な物件メンテナンスと美観維持

物件の第一印象は入居決定に大きく影響します。共用部の清掃頻度を上げ、エントランスや廊下の照明を明るくすることで、内見時の印象が格段に向上します。また、外壁塗装や植栽の手入れなど、定期的なメンテナンスにより物件の資産価値を維持できます。

8. 柔軟な契約条件の設定

画一的な契約条件ではなく、入居者の状況に応じた柔軟な対応も重要です。例えば、法人契約の受け入れ、外国人入居者への対応、短期契約の許可など、従来の枠にとらわれない契約条件を設定することで、より幅広い入居者層にアプローチできます。

4、アパート・マンション空室対策の実践ポイント

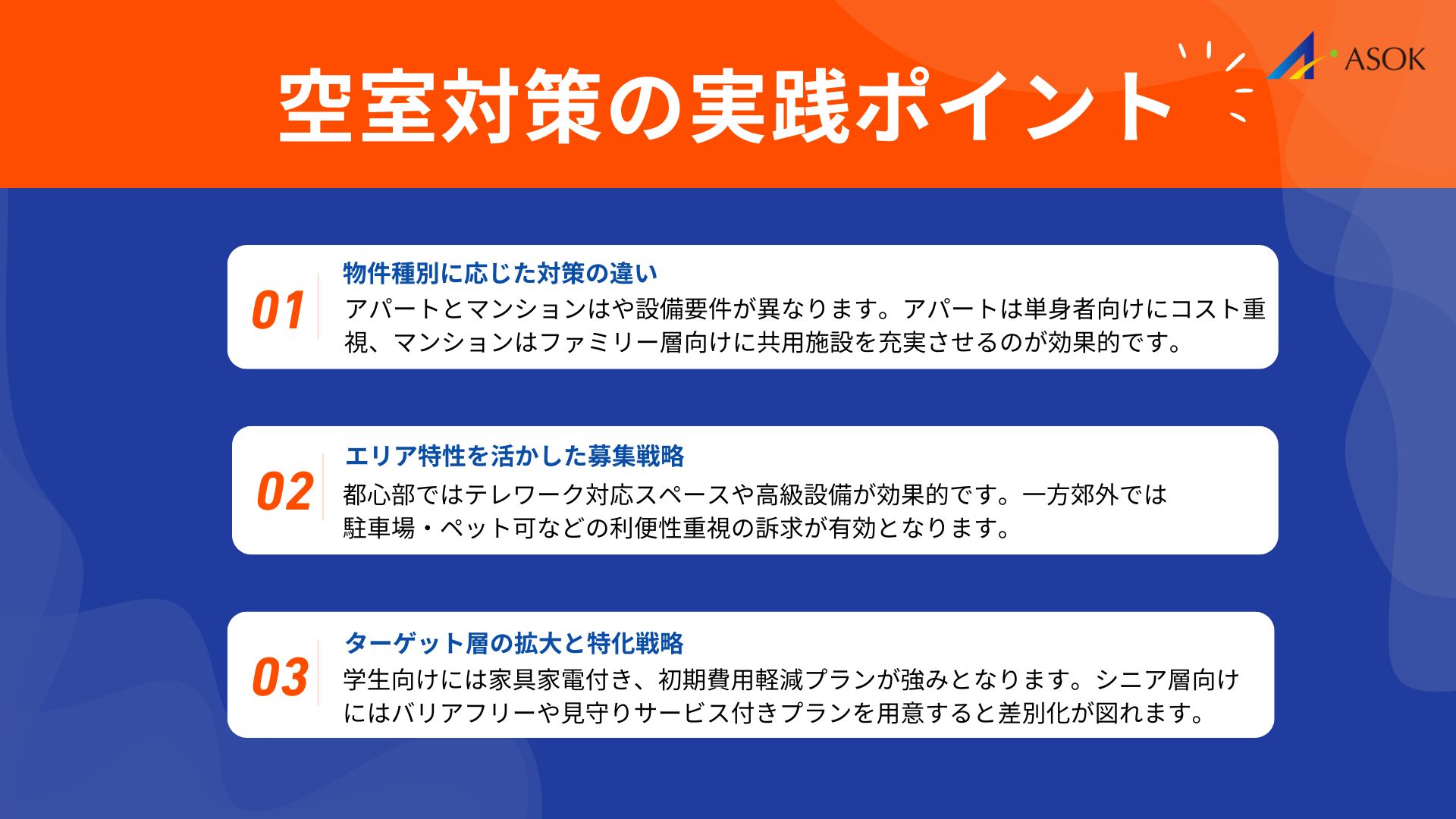

物件種別やエリア、ターゲット層に応じた差別化が成功の鍵です。具体的な事例とともに、実践的なアプローチを紹介します。

物件種別に応じた対策の違い

アパートとマンションではターゲットや設備要件が異なります。アパートは単身者向けにコスト重視、マンションはファミリー層向けに共用施設を充実させるのが効果的です。

例えばファミリー向けではキッズスペースや宅配ボックスの導入が入居率向上に直結します。対照的に単身者向けではWi-Fi無料や家具家電付プランのニーズが高いため、優先的に整備しましょう。

エリア特性を活かした募集戦略

都市部、郊外、地方では入居者属性が異なります。都心部ではテレワーク対応スペースや高級設備が効果的です。一方郊外では駐車場・ペット可などの利便性重視の訴求が有効となります。

エリア特性を踏まえた募集内容を設定することで、反響率と成約率を同時に高められます。

ターゲット層の拡大と特化戦略

学生、単身社会人、ファミリー、シニアなど、層ごとに訴求ポイントが変わります。例えば学生向けには家具家電付き、初期費用軽減プランが強みとなります。シニア層向けにはバリアフリーや見守りサービス付きプランを用意すると差別化が図れます。

ターゲットごとに特化したプランを設計し、仲介会社へ訴求しましょう。

5、空室対策における管理会社の役割

管理会社はオーナーのパートナーとしてPDCA運用を支援します。選び方と連携方法を押さえ、運営コストを固定化しましょう。

管理会社選びの重要ポイント

管理会社選びのポイントは、実績・手数料・対応スピードです。東京都近郊での定額制プランは年間管理料8万~12万円が相場となっています。

管理実績の多い会社は市場動向レポートや空室対策提案書を提供してくれます。対応スピードが早い会社を選ぶことで、退去発生後の募集開始タイミングを逃しません。

定額制管理サービスのメリット

定額制管理サービスは、コストの見通しを立てやすく、追加費用が発生しない安心感があります。投資家のニーズに合わせ、ライトプランから一棟プランまで多様なメニューが揃います。

定額制の場合、PDCAサイクル構築に必要なデータレポートを定期的に受け取れます。結果として、管理コストを最小化しつつ、透明性の高い運営が実現します。

管理会社との効果的な連携方法

定例ミーティングを設定し、募集状況や反響データを共有しましょう。物件改善提案を受けたら、ROI試算を含む回答を迅速にフィードバックします。仲介会社向けの内覧会やオンライン内見も協力して実施できる体制を整えます。

このように連携体制を強化すると、空室対策のPDCAがスムーズに回ります。

6、成功事例から学ぶおすすめの空室対策

実際に満室化に成功したオーナーの事例を紹介します。コスト対効果を重視した改善策と長期安定運営のコツを解説します。

短期間で満室達成した実例

神奈川県内の1棟4室マンションで、退去後45日以内に4室すべてを成約した事例があります。募集条件の見直しと入居者向けWi-Fi無料導入が奏功し、内見申込数が50%増加しました。広告料を20%上乗せし、仲介会社担当者と専用内見会を開催した点も効果的でした。

結果として成約率は75%から95%に向上し、収益性が大幅に改善しました。

費用対効果の高い改善策

東京都23区内の1R物件で、クロス張替えと間取り変更に200万円を投資した事例です。投資後の家賃は月3,000円上昇し、年間36,000円の収入増となりました。回収期間は約5.5年とシミュレーション通りで、入居率は98%をキープしています。

このように投資規模と期待収入を精緻に試算することが成功の秘訣です。

継続的な入居率向上のコツ

PDCAを回し続ける仕組みづくりがカギとなります。定例レポートで市場動向を分析し、季節や景気変動に応じた募集条件を調整します。入居後フォロー体制を強化し、早期解約リスクを抑えることも重要です。

継続的な改善と管理会社との連携で、長期的に高い入居率を維持できます。

7、まとめ

空室対策は、早期発見からPDCA運用まで包括的に取り組むことが重要です。今回ご紹介した募集条件の見直し、設備投資、リフォーム、広告戦略など、8つの手法を効果的に組み合わせましょう。

管理会社選びでは定額制プランや連携体制を重視し、安定的な運営を実現してください。成功事例を参考にROIを試算し、ご自身の物件に最適な対策を見つけることが、安定収益への近道です。

不動産投資における空室対策は、一朝一夕に結果が出るものではありません。しかし、地道な努力と的確な戦略が、長期的な成功につながることは間違いありません。