不動産投資を成功に導くには、優秀な管理会社の存在が欠かせません。物件の管理は多岐にわたり、専門知識と迅速な対応が求められるため、オーナーが一人で全てをこなすのは現実的ではありません。しかし、数ある管理会社の中から、どの会社を選べば良いのか迷ってしまう方も多いでしょう。

この記事では、管理会社の基本的な役割や選び方のポイントを具体的に解説します。さらに、大手・地域密着型といった管理会社の種類別の特徴比較や、よくある失敗例をまとめ、オーナーの皆さんが実践できる知識を提供します。

この記事でわかること

この記事を読むと、不動産管理会社の仕組みが理解でき、最適なパートナーを見極める方法がわかります。

管理手数料や空室対策、トラブル対応など7つのチェックポイントを体系的に整理し、管理会社選びの選択時に役立つ判断材料を提供します。

また、大手と地域密着型のメリット・デメリットや実際の失敗事例を通じて、具体的な注意点を知ることができます。

1、不動産管理会社とは?その役割と重要性

不動産管理会社は、オーナーに代わって物件管理を行い、収益性や入居者満足度を維持する専門業者です。この節では、その基本的な役割や不動産仲介会社との違い、主な仕事内容を解説します。初心者の方でもわかるように、専門用語を補足しながら進めていきましょう。

不動産管理会社の基本的な役割

不動産管理会社は、不動産オーナーの代行として、入居者募集や家賃回収といった日常の管理業務を担当します。専門スタッフが、物件の賃料査定や募集条件の設定、入居希望者への対応を行うことで、物件の稼働率を効果的に高めることが可能です。

このように、基本的な管理業務を委託することで、オーナーは日常的な手間を大幅に減らし、不動産投資本来の目的である収益最大化に集中できます。

不動産管理会社と不動産仲介会社との違い

不動産管理会社と不動産仲介会社は、どちらも不動産業界の重要なプレイヤーですが、その役割は明確に異なります。

不動産仲介会社は主に物件の売買や賃貸契約の仲介を行い、契約締結までを担う業者です。一方で、管理会社は契約締結後の物件運営や維持管理を担当します。

具体的には、入居者からのクレーム対応、定期的な清掃、法定点検などは管理会社の領域です。両者は似て非なるものであり、オーナーはそれぞれの契約内容をしっかり区別して理解することが重要です。

管理会社の主な仕事内容

管理会社の仕事は大きく分けて、以下の三つに分類されます。

募集管理: 空室が出た際に、広告掲載、内覧対応、入居審査などを行い、入居率を維持するための活動を行います。

運営管理: 入居後の家賃回収、入居者からの問い合わせやトラブル処理、契約更新手続きなどをスピーディに行います。

保守管理: 物件の定期点検や設備点検、修繕工事の手配などを行い、物件の資産価値を長期にわたって維持します。

2、不動産投資で管理会社選びが重要な理由

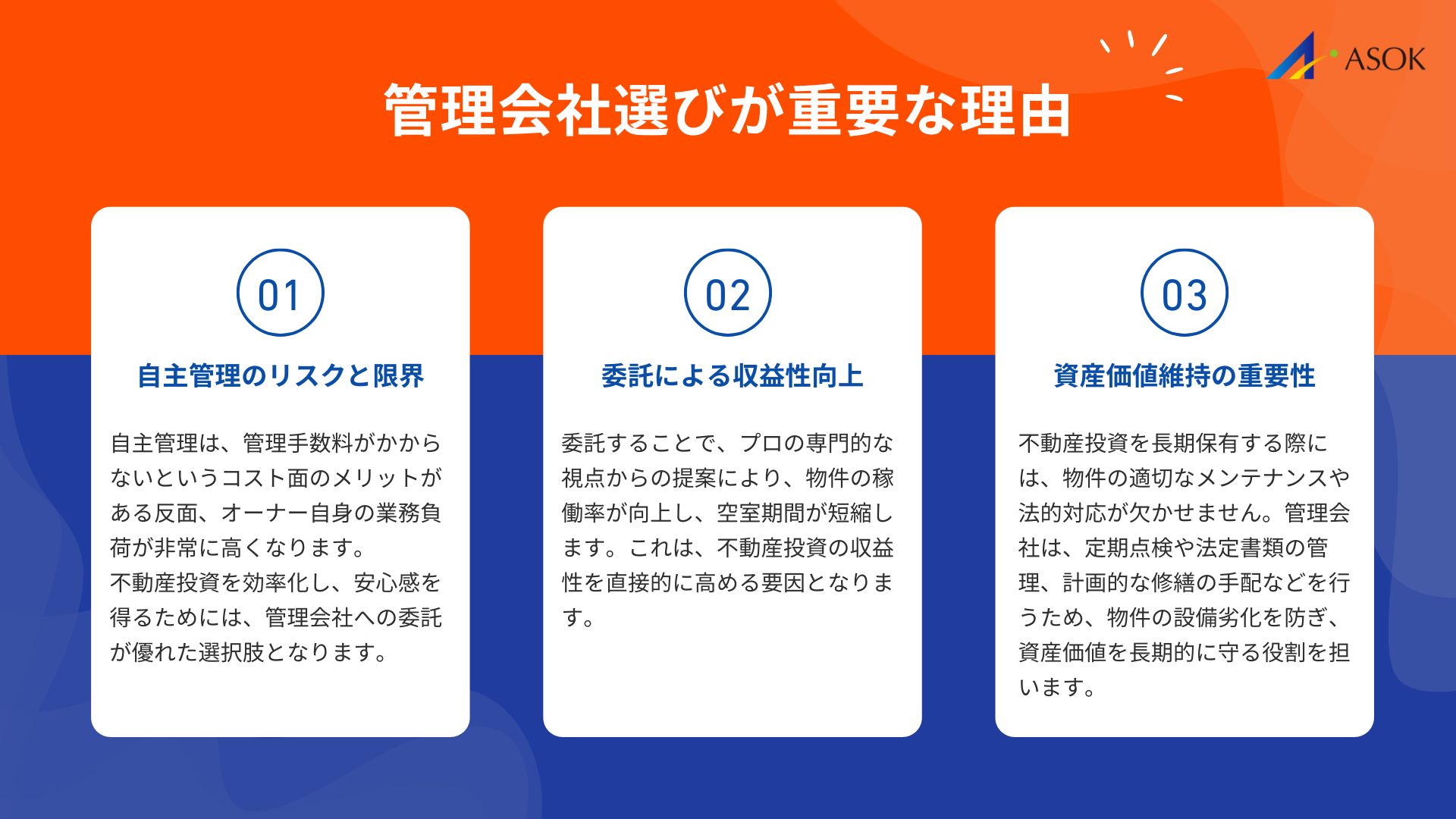

管理会社選びは、不動産投資の収益性や物件価値に直結する非常に重要な判断です。ここでは、自主管理のリスクと限界、委託による収益向上、そして長期的な資産維持の視点から、その重要性を解説します。

自主管理のリスクと限界

自主管理は管理手数料がかからないというコスト面のメリットがある反面、オーナー自身の業務負荷が非常に高くなります。なぜなら、入退去対応、家賃の督促、クレーム対応、法定点検など、専門知識を要する業務が多岐にわたり、これらに多くの手間と時間を割かれるからです。

結論として、不動産投資を効率化し、安心感を得るためには、管理会社への委託が優れた選択肢となります。

管理会社委託による収益性向上

管理会社に委託することで、プロの専門的な視点からの提案により、物件の稼働率が向上し、空室期間が短縮します。これは、不動産投資の収益性を直接的に高める要因となります。

例えば、空室期間が1ヶ月短くなるだけで、年間手取り収入が8%以上増加します。これは空室が0ヶ月と1ヶ月の差を考えれば明らかで、空室期間が長くなればなるほど、その影響はさらに大きくなります。結論として、適切な管理会社を選ぶことで、トータルの収益性を大幅に改善できる可能性が高まります。

長期的な資産価値維持の重要性

不動産投資を長期保有する際には、物件の適切なメンテナンスや法的対応が欠かせません。管理会社は、定期点検や法定書類の管理、計画的な修繕の手配などを行うため、物件の設備劣化を防ぎ、資産価値を長期的に守る役割を担います。

したがって、長期で安定した収益を得るためには、信頼できる管理会社の存在が不可欠と言えるでしょう。

3、不動産投資における管理会社の選び方:失敗しない7つのポイント

不動産投資における管理会社選びには、オーナー自身が評価項目をしっかりと押さえた上で比較検討することが必要です。ここでは、入居率、手数料、対応力など、特に重要な7つの具体的なポイントを紹介します。

1. 入居率と空室対策力の確認

管理会社を選ぶ際には、その会社が維持している入居率を必ず確認しましょう。なぜなら、入居率は収益性に直結し、管理会社の能力を示す代表的な数値だからです。提示された入居率が高く、かつ数年にわたり安定している管理会社を選ぶことが重要です。

2. 管理手数料の妥当性判断

管理手数料は、一般的に賃料の3.5%~5.0%が相場とされています。ただし、手数料だけを安く抑えた結果、対応品質が低下し、空室期間が延びるといった本末転倒なケースもあります。結論として、手数料の金額だけでなく、含まれるサービス内容や成果報酬型プランの有無も含めて総合的に判断しましょう。

3. トラブル対応体制の評価

トラブル発生時の管理会社の対応スピードは、入居者満足度に直結します。なぜなら、水漏れや騒音などのクレーム対応が遅れると、入居者の不満が高まり、最悪の場合、解約リスクや悪評につながるからです。結論として、24時間対応など、緊急時に明確な体制が整っているかを確認しましょう。

4. 管理業務の範囲と品質

管理会社の提供する管理業務は、清掃や点検、原状回復など多岐にわたります。契約書に含まれる業務範囲を明確に確認し、基本料金内でどこまで対応してくれるのか、追加料金が発生するケースはどのようなものかなどを事前に把握しておく必要があります。

例えば、外壁塗装や給排水管の点検が基本業務に含まれず、入居者退去時に高額請求された事例も報告されています。結論として、業務範囲が広く、かつ品質管理が徹底されている管理会社を選ぶのが安心です。

5. 担当者の対応力と信頼性

実際にオーナーの窓口となる担当者の対応は、日々の安心感を大きく左右します。なぜなら、日々のコミュニケーションがスムーズでないと、小さなトラブルが大きな問題に発展することがあるからです。

管理会社との面談時には、過去の対応事例や連絡体制、使用しているコミュニケーションツール(電話、メール、チャットなど)の利用状況を具体的に質問しましょう。結論として、信頼でき、迅速かつ丁寧な対応をしてくれる担当者がいることが、不動産投資の長期的なパートナーシップを築く鍵となります。

6. 会社の経営安定性と実績

管理会社自体の経営基盤が安定しているかどうかも、長期的な不動産投資においては非常に重要です。なぜなら、経営が不安定な会社では、担当者の突然の退職や支店閉鎖などが起こりやすく、管理体制に大きな影響が出る可能性があるからです。

国土交通省が公表しているデータによると、2023(令和5)年度の宅地建物取引業者数の廃業処理件数は3,928件です。廃業処理件数を業者数で割ると、2023年度における廃業率はおよそ3%と比較的低いものの、倒産リスクはゼロではありません。

結論として、上場企業グループの管理会社や、長年の実績があり安定した経営を続けている管理会社を選ぶと、より安心でしょう。

参考:国土交通省「宅地建物取引業に係る免許申請等の処理件数(免許種類別/過去20年間)」

7. 報告体制と透明性

管理会社が提供する報告体制と情報開示の透明性も、重要なチェックポイントです。定期的なレポート提出や、WEB上で収支明細、修繕履歴などをリアルタイムで確認できる体制が整っているかを確認しましょう。

透明性の高い管理会社は、オーナーの不安を軽減し、適切な経営判断をサポートしてくれます。

結論として、最新のITツールを使った報告体制を導入している管理会社を優先的に検討しましょう。

4、管理会社の種類別特徴:あなたの物件に合うのは?

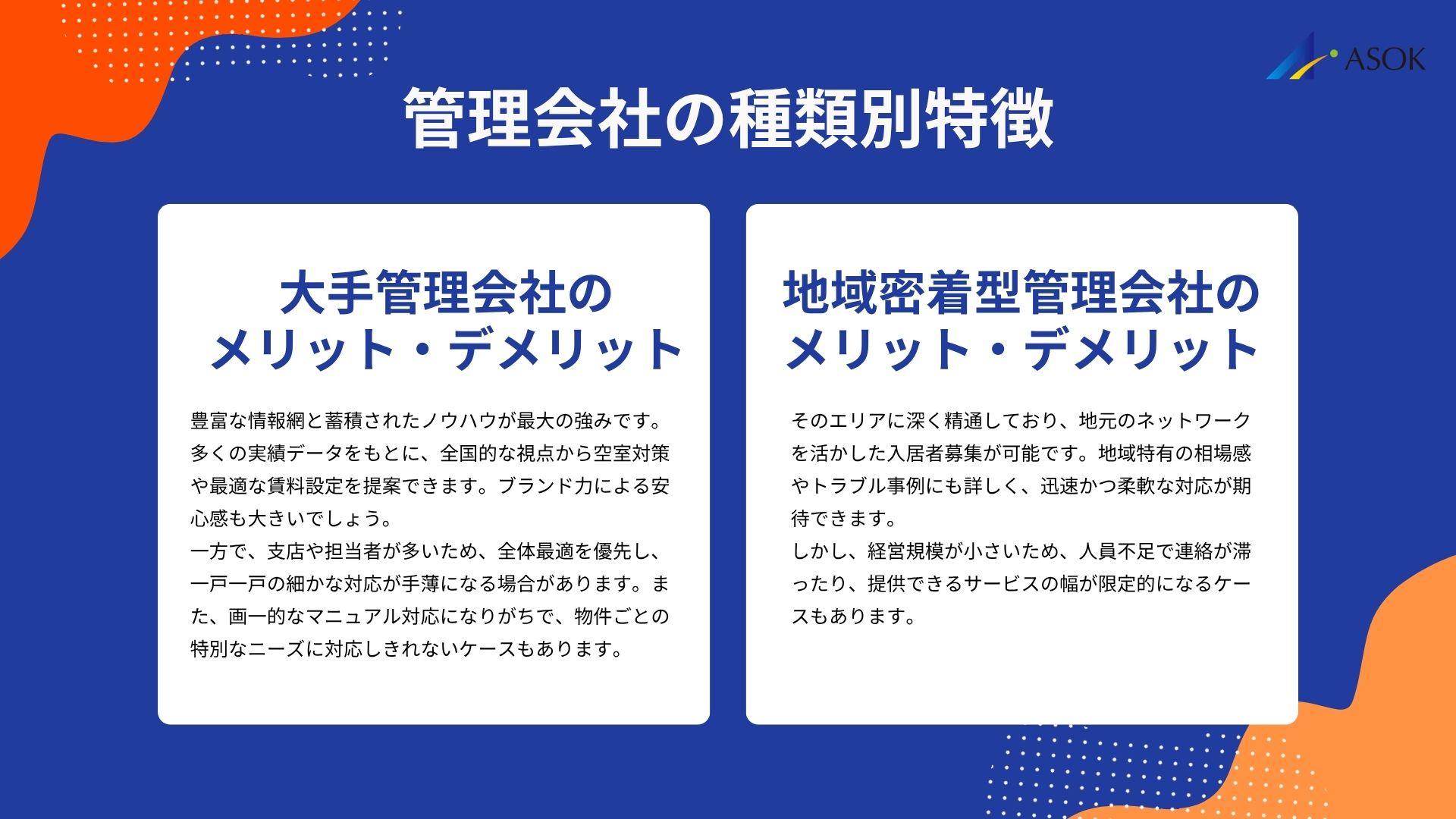

管理会社には、大手、地域密着型、仲介兼管理専門の3つの主要なタイプがあり、それぞれに異なる特徴があります。ご自身の不動産投資スタイルや物件の立地に合ったタイプを選ぶことが重要です。

大手管理会社のメリット・デメリット

大手管理会社は、その豊富な情報網と蓄積されたノウハウが最大の強みです。多くの実績データをもとに、全国的な視点から空室対策や最適な賃料設定を提案できます。ブランド力による安心感も大きいでしょう。

一方で、支店や担当者が多いため、全体最適を優先し、一戸一戸の細かな対応が手薄になる場合があります。また、画一的なマニュアル対応になりがちで、物件ごとの特別なニーズに対応しきれないケースもあります。

結論として、大規模な物件展開や、特定のエリアに限定されないサポートを重視するならメリットがありますが、細やかなサポートを求める場合は慎重に比較検討が必要です。

地域密着型管理会社のメリット・デメリット

地域密着型管理会社は、そのエリアに深く精通しており、地元のネットワークを活かした入居者募集が可能です。地域特有の相場感やトラブル事例にも詳しく、迅速かつ柔軟な対応が期待できます。

しかし、経営規模が小さいため、人員不足で連絡が滞ったり、提供できるサービスの幅が限定的になるケースもあります。

結論として、首都圏近郊の物件や特定の地域に集中して投資している場合には強みを発揮しますが、複数の地域に物件を持つオーナーや、24時間体制など広範なサポートを求める場合には向かない場合があります。

仲介管理会社と管理専門会社の違い

仲介兼管理を行う管理会社は、入居者紹介(仲介)と管理業務を一貫して任せられる点がメリットです。関連部門同士の連携がスムーズで、内見から入居後ケアまでを一挙に担当してくれるため、オーナーの手間が省けます。

一方で、管理専門会社は、募集業務を外部の仲介会社に依頼するケースがあり、その際のコストやサービス品質が業者ごとにバラつく可能性があります。

結論として、ワンストップでのスムーズな運営を望む場合は仲介兼管理会社を選択すると安心ですが、管理業務の専門性を追求したい場合は、管理専門会社の品質を個別に評価することも重要です。

5、管理会社選びでよくある失敗例と回避策

管理会社選びを誤ると、不動産投資の収益悪化やトラブル増加の原因になります。ここでは典型的な失敗例を挙げ、それを回避するための具体的な対策を解説します。

手数料の安さだけで選ぶリスク

管理手数料が安い管理会社は、一見するとコストを抑えられる魅力的な選択肢に見えますが、サービス品質が低い場合があります。

民間調査(2022年)より 安さを売りにしている管理会社の中には、入居者対応を外部委託しており、トラブル対応に平均5日以上を要した事例も報告されています。

結果として、入居者満足度が低下し、契約更新率が下がって空室が長期化するリスクが高まります。結論として、手数料の安さだけでなく、サービス品質とのバランスを総合的に見極めることが重要です。

大手だから安心という思い込み

大手ブランドの管理会社には高い信頼感がありますが、「大手だから安心」と安易に思い込むのは避けるべきです。大手でも支店間や担当者によって対応品質に差があることがあります。

特に、支店長レベルの経験やノウハウが不足している場合、現場対応が画一的なマニュアル通りになりがちです。結果として、物件ごとのニーズに合わせた細やかな提案が得られないケースもあります。結論として、大手管理会社でも、その支店の実績や、実際に担当者と直接会って対応力を判断することが必要です。

契約内容の確認不足

管理委託契約書の細かい条項を十分に確認しないまま契約してしまうと、後から予想外の追加費用が発生する場合があります。

例えば、共用部清掃費用や事務手数料が基本料金とは別途請求されるケースを見落とすと、年間で数十万円の差がつくこともあります。その結果、想定していた手取り収入と実績に大きな乖離が生じ、不動産投資の収益計画が狂ってしまうでしょう。結論として、契約書は、必要であれば専門家(弁護士など)とも相談しながら、細部まで入念に確認しましょう。

6、失敗しない管理会社選びで不動産投資を成功させよう

管理会社選びは、不動産投資の収益性、安心感、そして資産価値維持の要となる重要なプロセスです。

まずは管理会社の役割や種類を理解し、入居率、手数料、トラブル対応力、管理業務の範囲と品質、担当者の対応力、会社の経営安定性、報告体制と透明性という7つのポイントで徹底的に比較検討しましょう。

大手と地域密着型それぞれの特徴を把握し、管理委託契約書の細部まで確認することが、管理会社選びにおける失敗を防ぐ秘訣です。

この記事で得た知識を活用し、あなたの不動産投資を長期的な安定収益へと導く、信頼できるパートナーを見つけてください。