賃貸物件を所有するオーナー様にとって、家賃収入をいかに最大化できるかは常に大きな課題です。家賃が低すぎれば収益を圧迫し、逆に根拠のない値上げは入居者離れを招いてしまいます。経営の安定を図るうえで、このバランスをどうとるかは避けて通れないテーマといえるでしょう。

そこで注目されているのが、「管理会社変更を契機とした家賃値上げ」です。管理会社を見直すことで、単なるコスト削減にとどまらず、適法かつ正当な理由に基づいて家賃改定を行うチャンスが生まれます。実際に管理会社の切り替えをきっかけに家賃の見直しを進め、収益改善につなげているオーナーも少なくありません。

この記事でわかること

本記事では、管理会社変更を活用して家賃値上げを実現する方法を、法律的な観点・市場データ・実務の流れといった多角的な視点から解説していきます。これから管理会社の切り替えを検討している方、あるいは家賃収入をさらに向上させたいと考えている方にとって、具体的な行動のヒントになる内容をまとめました。

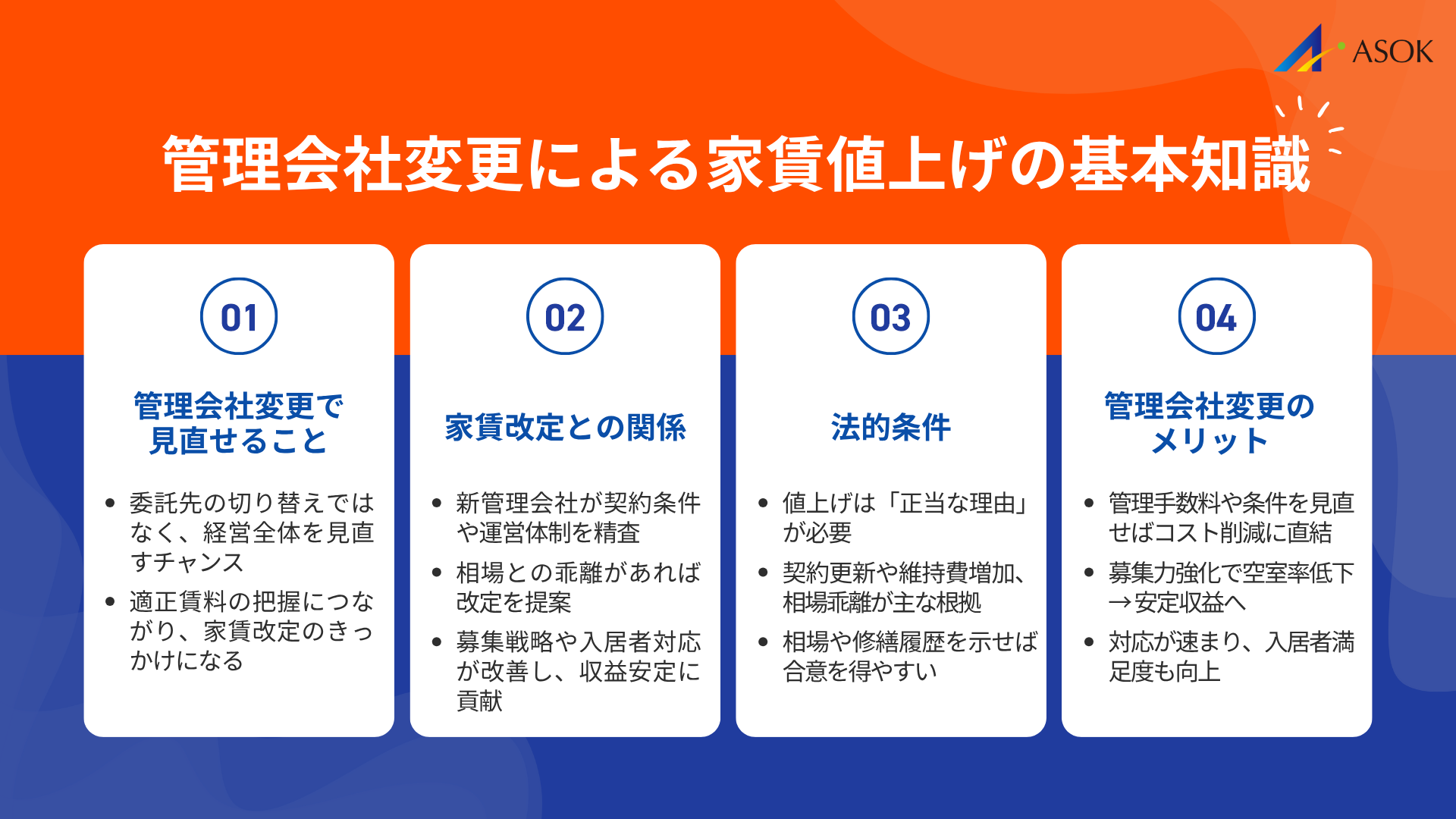

管理会社変更による家賃値上げの基本知識

管理会社を変更することは、単なる委託先の切り替えにとどまりません。物件の運営方針や契約条件を根本から見直すきっかけとなり、家賃改定の可能性を検討できる重要なタイミングでもあります。

実際に、管理会社の変更を契機として「これまで据え置きだった家賃を適正化できた」というオーナーの声も少なくありません。新しい管理会社は物件の現状を改めて調査し、近隣相場や入居ニーズを踏まえた提案を行うことが多いため、オーナー自身では気づきにくい“適正賃料”を把握できるケースもあるのです。

このように、管理会社変更は単なる事務的な手続きではなく、収益改善や家賃見直しのスタート地点として活用できる大きなチャンスといえます。

管理会社変更と家賃改定の関係

管理会社を変更すると、新しい会社が契約条件や運営方法を一から精査することになります。その際、物件の立地や築年数、入居率、近隣の家賃相場といったデータを総合的に分析し、現状の家賃が適正かどうかを判断する機会が生まれます。

もし家賃が周辺相場より低く設定されていた場合、新しい管理会社から「改定を検討してはどうか」という提案が出されることもあります。これは単なる料金改定ではなく、物件価値や入居者需要を踏まえた“適正賃料”の見直しであり、オーナーにとって収益改善のチャンスにつながります。

また、管理会社によっては募集戦略や入居者フォロー体制が異なるため、従来よりも空室対策が強化されるケースもあります。家賃改定とあわせて運営体制が改善されれば、オーナーにとって長期的に安定した収益構造を築くことが可能になります。

法的に認められる家賃値上げの条件

家賃の値上げには、法律上のルールが明確に定められています。オーナーの一方的な判断だけで自由に引き上げることはできず、あくまで「正当な理由」に基づく必要があります。

一般的には、契約更新のタイミングで改定を行うか、あるいは物件の維持管理費の増加や近隣相場との乖離など、合理的な理由を入居者に通知した場合に限り認められます。これらの根拠をきちんと示すことで、入居者にも納得してもらいやすくなります。

実務においても、相場や修繕履歴などのデータを提示して説明すれば、入居者との合意形成につながるケースが多く見られます。つまり、「正当な理由を裏づける資料を示せるかどうか」が家賃値上げ成功の鍵になるのです。

管理会社変更のメリット

管理会社を切り替える最大のメリットは、これまでの運営体制を見直し、物件経営をより効率的かつ収益性の高い形に整えられる点です。従来の管理体制に不満がある場合や、収益が頭打ちになっている場合には、大きな改善のきっかけとなります。

まず、管理手数料や契約条件を比較し直すことで、コストを削減できる可能性があります。数%の違いでも年間で見ると数十万円単位の差になることもあり、収益改善に直結します。

さらに、新しい管理会社は入居者募集のノウハウや宣伝手法が異なるため、空室率の低下につながることがあります。これにより、単に家賃を値上げするだけでなく、安定的に賃料収入を得られる体制を築けるのです。

加えて、修繕やトラブル対応のスピードが向上するケースも多く、入居者満足度が高まれば長期入居につながります。結果として、オーナーにとっては「収益性の改善」と「管理の安心感」の両立を図れることが、管理会社変更の大きなメリットといえるでしょう。

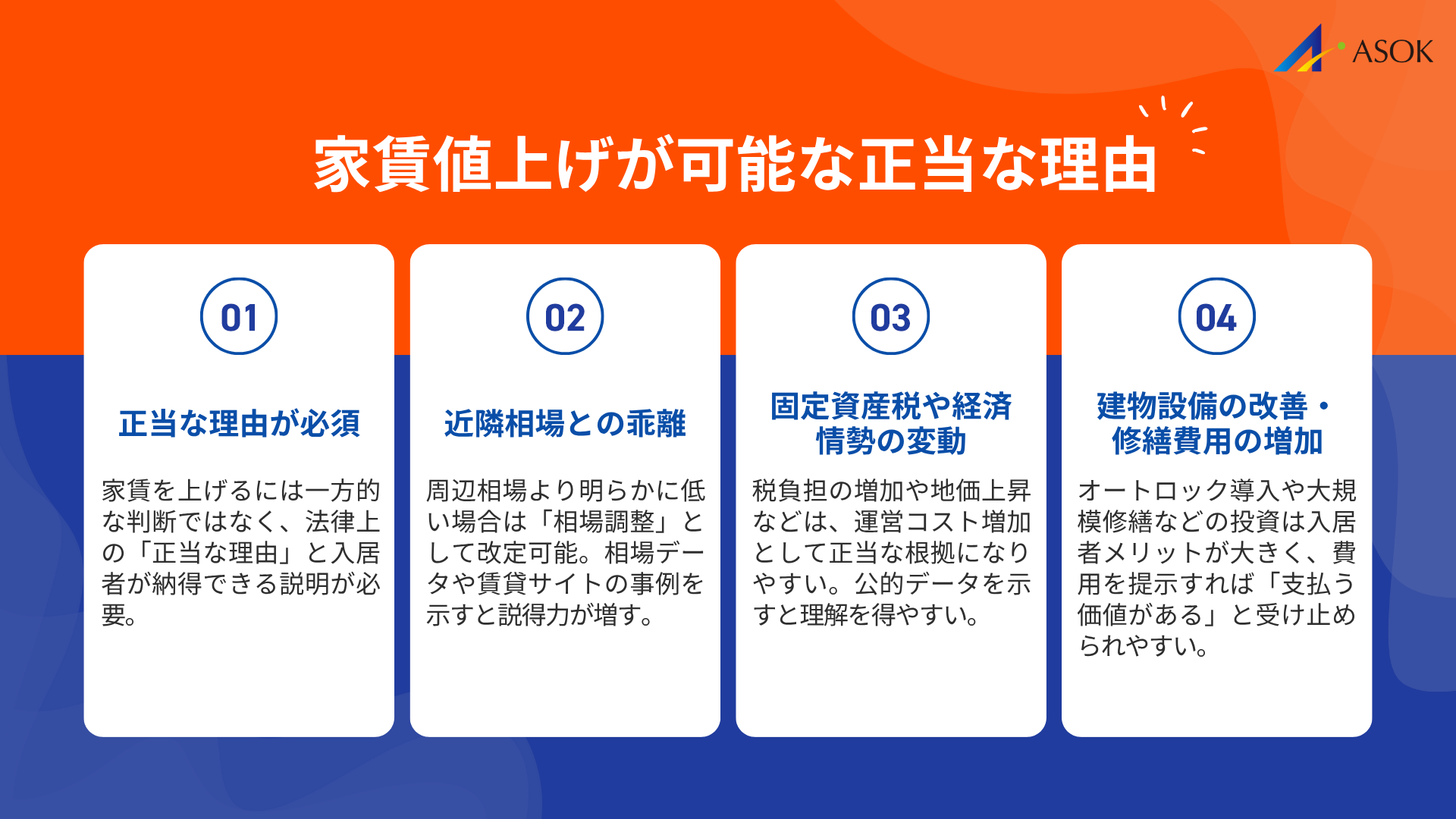

家賃値上げが可能な正当な理由

家賃を適切に値上げするためには、法律で定められた「正当な理由」が必要です。根拠を示さずに一方的に引き上げることは認められず、入居者にとっても納得できる説明が求められます。

代表的な理由としては、近隣相場との差、税負担の増加、設備改修や修繕費の増加などが挙げられます。それぞれの内容を確認していきましょう。

近隣相場との乖離

周辺の賃料相場と比較して明らかに低く設定されている場合、家賃値上げの正当な根拠となります。例えば、近隣エリアの同等物件が相次いで値上げされているにもかかわらず、自身の物件が据え置きのままであれば、差額を埋める「相場調整」として改定を検討できます。

このとき、実際の賃料相場データや賃貸情報サイトの掲載事例を提示すると、入居者にも説明がしやすくなります。

固定資産税や経済情勢の変動

税負担の増加や経済情勢の変化も、家賃値上げの理由として認められやすい要因です。特に固定資産税の上昇は、オーナーの運営コストに直結するため、「賃料改定の必要性」を説明する根拠になります。

公的な地価公示や固定資産税評価額の推移を参照し、負担が実際に増えていることを示せば、入居者に理解されやすくなります。

建物設備の改善・修繕費用の増加

物件のグレードアップや修繕に伴うコスト増も、値上げを正当化する要因です。たとえば、エントランスへのオートロック設置、外壁の大規模修繕、共用部の美観向上などは、入居者の安全性や満足度を高める投資といえます。

こうした改善や修繕に要した費用を具体的に提示することで、入居者に「支払う価値がある」と納得してもらえる可能性が高まります。

家賃値上げのベストタイミング

家賃改定は「いつ実施するか」によって成否が大きく変わります。適切な時期に交渉を行えばスムーズに値上げを進められますが、逆にタイミングを誤ると入居者の反発を招いたり、次の機会まで先送りになってしまうリスクがあります。ここでは代表的な3つのタイミングを押さえておきましょう。

契約更新時の値上げ交渉

契約更新は、家賃値上げの最も一般的で適したタイミングです。更新の1〜2カ月前に通知を行い、改定の理由や根拠を丁寧に説明することが重要です。法改正によって書面での通知が明確化されているため、文面をきちんと整備して提出する必要があります。

この際、近隣相場のデータや修繕計画などを添えて提示すると、入居者にも納得感を与えやすくなります。更新直前の機会を逃すと次回まで待たざるを得ないため、タイミングを逃さないことが成功のポイントです。

退去後の新規募集時

空室が発生したタイミングも、家賃を見直す大きなチャンスです。入居者がいない状態であれば交渉が不要であり、相場や物件の改善状況に合わせて新たに賃料を設定できます。

退去時にはクリーニングやリフォーム費用が発生するため、それらのコストを反映した「新しい賃料水準」を設定できるのも利点です。新規募集の段階で値上げを行うことは、オーナーにとって最もリスクの少ない改定方法の一つといえます。

管理会社変更と同時の実施

管理会社を変更するタイミングで家賃改定を同時に行う方法もあります。新しい管理会社は物件の現状を改めて評価し、近隣相場や入居ニーズに基づいた賃料設定を提案することが多いため、値上げの根拠づけに活用できます。

また、管理会社変更とセットで行えば「体制の変更に伴う見直し」として入居者に説明しやすく、通知や説明を一度で済ませられる点もメリットです。効率的かつ自然な流れで賃料改定を進められるタイミングといえるでしょう。

値上げ交渉で発生するトラブルと対策

家賃値上げの交渉にはトラブルのリスクが伴います。入居者からの拒否や交渉の長期化、さらには空室や滞納のリスクに発展する可能性もあるため、事前に対策を講じておくことが大切です。ここでは主なトラブルとその解決策を整理します。

入居者からの拒否への対処法

入居者が家賃値上げを受け入れないケースは珍しくありません。その際に重要なのは、感情的なやりとりを避け、冷静かつ客観的な説明を行うことです。

具体的には、近隣相場の比較データや修繕計画書を提示し、数字や資料に基づいて「なぜ値上げが必要なのか」を伝えます。また、面談の場を設けて直接コミュニケーションをとることで、入居者の疑問や不安を解消しやすくなります。こうした対話を重ねることが、合意形成への近道となります。

長期化する交渉の解決策

交渉が長引くと、入居者との関係悪化や滞納・退去のリスクが高まります。そのため、あらかじめ交渉に期限を設けるのが有効です。

例えば「一定期間内に合意に至らなければ現行賃料を維持し、次回の更新時に再度検討する」といった明確な方針を示すと、交渉がだらだらと続くのを防げます。期限を設けることで双方に判断を促し、スムーズな決着につながりやすくなります。

空室・滞納リスクの回避方法

家賃値上げの交渉が原因で空室や滞納が発生するリスクも否定できません。これを避けるためには、事前の備えが欠かせません。

滞納リスクについては、家賃保証会社と連携することでカバーできます。また、空室リスクを抑えるためには、同時に設備投資やリフォームを実施し、入居者に「値上げに見合う付加価値」を提供することが効果的です。例えば、共用部の美観改善やセキュリティ設備の導入は、入居者満足度を高め、結果的に長期入居や早期成約につながります。

このように、事前に対策を講じておけば、トラブルを最小限に抑えつつ安定した賃貸経営を実現することができます。

管理会社変更から家賃値上げまでの実行手順

ここからは、管理会社変更から家賃値上げまでを進める具体的な流れを解説します。解約手続きから入居者への通知、必要書類の準備まで、順を追って確認していきましょう。

現行管理契約の解約手続き

最初のステップは、現在契約している管理会社との契約内容を確認することです。特に、契約書に記載された解約予告期間や違約金の有無を必ずチェックしましょう。

多くの契約では「1カ月前通知」が一般的ですが、契約によって条件は異なります。違約金が発生する場合には、その金額と管理会社変更によるメリットを比較し、必要に応じて交渉を検討することも重要です。

新管理会社との契約締結

次に、新しい管理会社を選定して契約を結びます。比較ポイントは手数料率だけでなく、対応範囲や入居者サポート体制まで含めることが大切です。

例えば、24時間対応や修繕手配の有無など、サービスの範囲が広いほど入居者満足度や空室率の改善につながりやすいといわれています。契約前には、見積もり内容やサービス範囲を細かく確認し、不明点は必ず質問しておきましょう。

入居者への通知と合意取得

管理会社変更と家賃改定を行う際は、入居者への通知が欠かせません。賃貸借契約に沿った書面通知を必ず行い、改定理由・改定後の賃料・適用時期を明記しましょう。

また、相場データや修繕計画などを添えて説明することで、入居者に納得してもらいやすくなります。署名や同意を文書として残しておくことは、後のトラブル回避にもつながります。同意が得られない場合には、段階的な値上げや代替案を準備しておくのも有効です。

必要書類の準備と提出

最後に、管理会社変更と家賃改定に必要な書類を整理しましょう。代表的な書類は、現行管理会社への解約通知書、新管理会社との契約書、家賃改定通知書などです。

さらに、修繕計画書や近隣相場調査の資料を添付すれば、家賃改定の説得力が増します。提出先(管理会社・入居者)と保管方法を整理し、手続きを確実に完了させることが大切です。

まとめ

管理会社変更をきっかけとした家賃値上げは、単なる賃料の引き上げではなく、物件経営を見直す大きなチャンスです。契約更新や退去時といった適切なタイミングを選び、正当な理由を根拠に進めることで、入居者にも納得してもらいやすくなります。

そのためには、相場データや修繕計画などの客観的な情報を提示し、入居者との対話を丁寧に重ねることが不可欠です。トラブルを未然に防ぐ工夫を取り入れることで、安心して交渉を進められます。

また、実行の際は、現行管理会社との解約、新管理会社との契約、そして入居者への通知・合意取得という手順を着実に踏むことが成功のカギとなります。これらを一つひとつ丁寧に進めることで、無理のない家賃改定が可能になります。

管理会社変更によってコスト削減と収益改善を同時に実現し、長期的に安定した賃貸経営を築いていきましょう。