不動産投資において、物件の価値を維持し、安定した収益を得るためには、信頼できる管理会社の存在が不可欠です。しかし、「担当者の対応が遅い」「空室がなかなか埋まらない」「管理費用が高い」といった不満を抱え、管理会社の変更を検討しているオーナー様も少なくないのではないでしょうか。

いざ変更しようと思っても、手順が複雑そうだったり、どんな会社を選べば良いのか分からなかったりと、不安を感じて一歩を踏み出せないケースも多いのが実情です。この記事では、不動産管理のプロへのインタビュー内容を基に、管理会社変更を成功させるための具体的な手順や注意点、そして失敗しない管理会社選びのポイントを徹底的に解説します。

現在お付き合いのある管理会社に少しでも疑問や不満を感じているオーナー様にとって、この記事が最適なパートナーを見つけるための一助となれば幸いです。管理会社の役割の基本から、変更を検討すべき具体的なパターン、そして実際の変更手続きのステップまで、網羅的にご紹介します。後悔しない管理会社選びを実現するために、ぜひ最後までご覧ください。

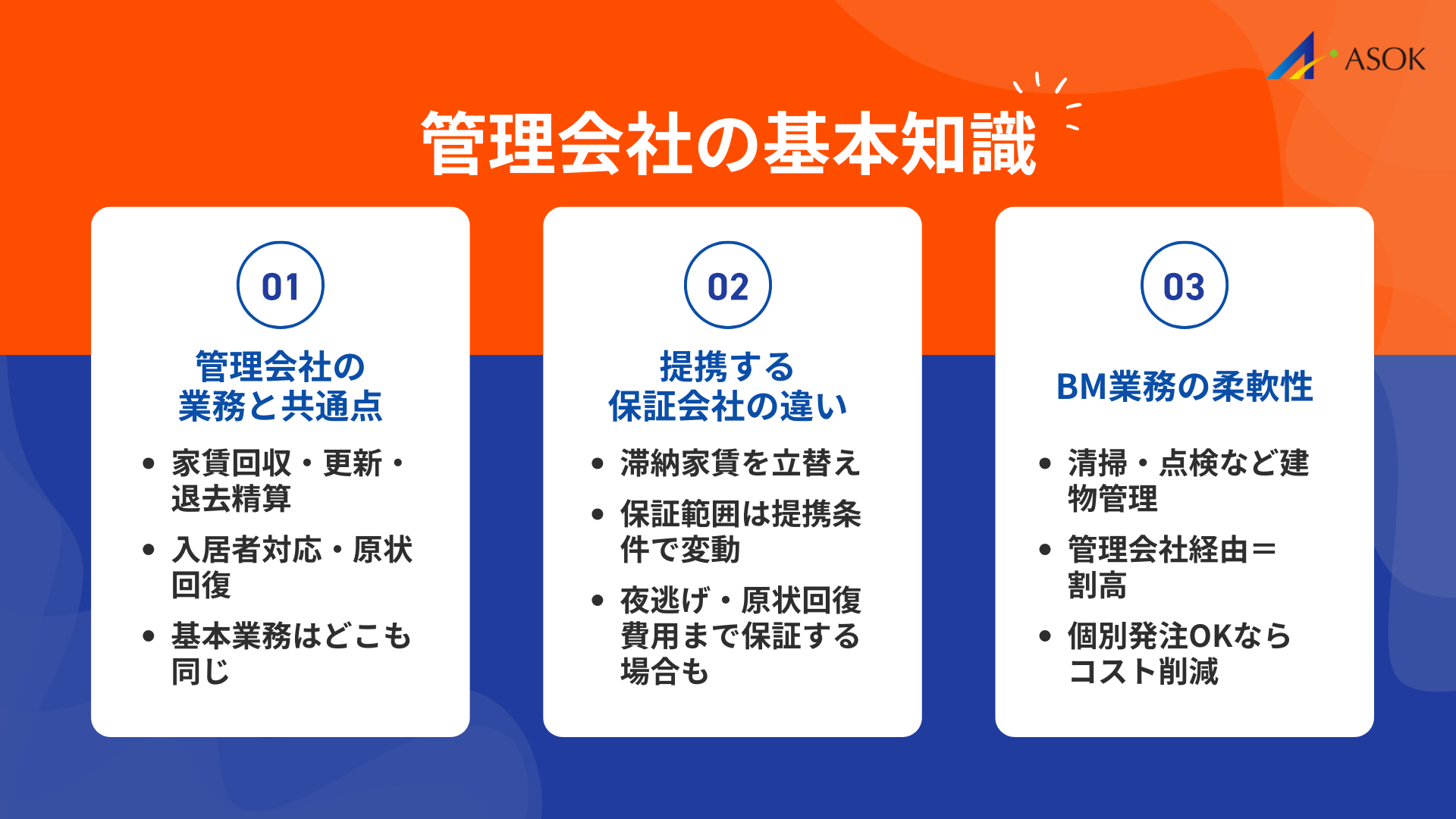

管理会社の基本知識

管理会社の変更を考える前に、まずは管理会社の業務内容や各社の違いについて正しく理解しておくことが重要です。一見するとどの会社も同じような業務を行っているように見えますが、実はオーナー様の収益に直結する重要な違いが隠されています。ここでは、管理会社の基本的な役割と、他社との差別化が生まれるポイントについて詳しく解説します。

多くのオーナー様が「管理会社はどこも同じ」と思いがちですが、その実態は大きく異なります。基本的な業務内容は共通していても、提携している保証会社の内容や、建物の維持管理に関する業務(BM業務)の柔軟性など、細部にこそ目を向けるべきです。これらの違いを理解することが、より良いパートナー選びの第一歩となります。

管理会社の違いはそれほどない

まず押さえておきたいポイントは、管理会社の基本的な業務内容に大きな差はないということです。専門家の見解でも、どの会社も取り扱う大まかな業務は共通しており、その根幹となる業務は一定のサイクルに集約されます。具体的には、入居者からのトラブル対応や家賃回収、契約更新の手続き、退去時の立ち会いと敷金精算、そして原状回復工事の手配といった一連の流れです。

これらの業務に加えて、退去後の新たな入居者を募集し、内見対応から契約締結、鍵の引き渡しまでを一貫して行うのが管理会社の役割です。このサイクルの一部だけを担う会社は、厳密には総合的な管理会社とは言えません。そのため、提供されるサービスの基本的な枠組み自体は、どの会社を選んでも劇的に変わるわけではないのです。もちろん、近年では専用アプリで収支報告を確認できるなど、テクノロジーを活用した細かなサービスの違いは存在します。しかし、それらはあくまで付加価値であり、管理業務の本質的な部分で他社と圧倒的な差をつける要素とまでは言えないのが現状です。

この「どこも同じ」という前提を理解しておくことは、管理会社を選ぶ上で非常に重要です。なぜなら、本当に見るべきポイントは、この基本的な業務の”外側”にある、オーナー様の資産を守り、収益を最大化するためのプラスアルファの要素にあるからです。表面的な業務内容だけでなく、その裏側にある仕組みや体制に目を向けることで、本当に信頼できるパートナーを見極めることができます。

したがって、管理会社を選ぶ際には、パンフレットに書かれているような一般的な業務内容を比較するだけでは不十分です。各社がどのような哲学を持ち、どのような強みを持っているのか、より深い部分を掘り下げていく必要があります。次の項目からは、まさにその「違い」が生まれる具体的なポイントについて詳しく解説していきます。

大きな違いは提携している”保証会社”

管理会社の基本的な業務内容に大きな差はない一方で、オーナー様の収益に直接的な影響を与える最大の違いが、提携している「家賃保証会社」とその保証内容です。多くのオーナー様が見落としがちなこの点こそ、管理会社選びで最も重要視すべきポイントと言っても過言ではありません。

家賃保証会社とは、入居者が家賃を滞納した際に、オーナー様に代わって家賃を立て替えて支払ってくれる会社のことです。一言で保証会社と言っても、全保連や日本セーフティ、CASAなど数多くの会社が存在し、どの会社と提携しているかは管理会社によって全く異なります。

問題は、単にどの保証会社を使っているかだけではありません。専門家も指摘しているように、同じ保証会社であっても、管理会社との提携条件によって保証される範囲や金額が大きく異なるのです。

一般的な保証は、家賃の12ヶ月分から24ヶ月分を上限とするものがほとんどですが、これはあくまで「家賃滞納分」に限られるケースが多いのが実情です。しかし、本当にリスクとなるのは家賃滞納だけではありません。

例えば、入居者が夜逃げしてしまった場合を考えてみましょう。この場合、退去の同意(サイン)が得られないため、多くの保証会社は室内に残された残置物の撤去費用や原状回復費用を保証の対象外としています。結果として、これらの費用は全てオーナー様の負担となってしまいます。しかし、優れた管理会社が提携する保証プランの中には、このような夜逃げ時の原状回復費用や、さらには更新料、早期解約違約金といった家賃以外の項目まで含めて保証してくれるものも存在します。インタビューで紹介されていた例では、家賃や原状回復費用などを合算して最大24ヶ月分まで保証するという非常に手厚い内容でした。

このような好条件の保証プランは、設立間もない新興の管理会社では提携が難しく、ある程度の管理戸数と実績を持つ会社だからこそ実現できる強みです。管理手数料の安さだけに目を奪われず、万が一の際にオーナー様の資産をどれだけ守ってくれるのか、という視点で保証内容を詳しく確認することが、賢い管理会社選びの鍵となります。管理会社との面談の際には、必ず提携保証会社とその具体的な保証範囲について、詳細な説明を求めるようにしましょう。

BM業務を個別発注できるのか

管理会社の業務は、入居者対応や家賃管理といった「プロパティマネジメント(PM)」と、建物の清掃や設備点検といった物理的な維持管理を行う「ビルディングメンテナンス(BM)」に大別されます。このBM業務を、管理会社を通さずにオーナー様自身が直接業者に発注できるかどうかも、管理会社による大きな違いの一つです。コスト意識の高いオーナー様にとっては、非常に重要なチェックポイントとなります。

例えば、マンションの共用部の巡回清掃を例に挙げてみましょう。インタビューによれば、管理会社によっては1回の清掃で1万円もの費用を請求するケースもあれば、3,000円から5,000円程度で対応してくれる良心的な会社もあるとのことです。

もしオーナー様がご自身でより安価で質の高い清掃業者を見つけることができれば、その分コストを削減できます。しかし、管理会社の中には「BM業務は全て当社指定の業者に発注していただきます」というように、オーナー様による業者の選定を一切認めないスタンスの会社も存在します。

もちろん、管理会社を間に挟むことにはメリットもあります。業者とのやり取りや支払いを代行してくれるため、オーナー様の手間が省けるという点です。しかし、その代行手数料として、当然ながら本来の費用に管理会社のマージンが上乗せされることになります。

消防設備点検やエレベーターの保守点検など、定期的に発生するBM業務の費用は決して安くありません。これらの費用を少しでも抑えたいと考えるのであれば、個別発注を認めてくれる柔軟な姿勢の管理会社を選ぶべきです。インタビューでも「安い会社さんもし自分たちで見つけられるようであれば全然そっち使っていいですよっていうスタンスなので、そういう会社の方がえっといいとは思いますね」と語られており、オーナー様の利益を尊重する姿勢の表れとも言えるでしょう。

管理会社との契約前には、PM業務とBM業務の契約が一体化されているのか、それとも分離して考えることができるのかを必ず確認しましょう。特に清掃や各種点検の見積もりを取り寄せ、その金額が相場と比較して妥当であるかをチェックすることも大切です。BM業務における自由度の高さは、長期的な物件運営におけるコスト削減に直結する重要な要素なのです。

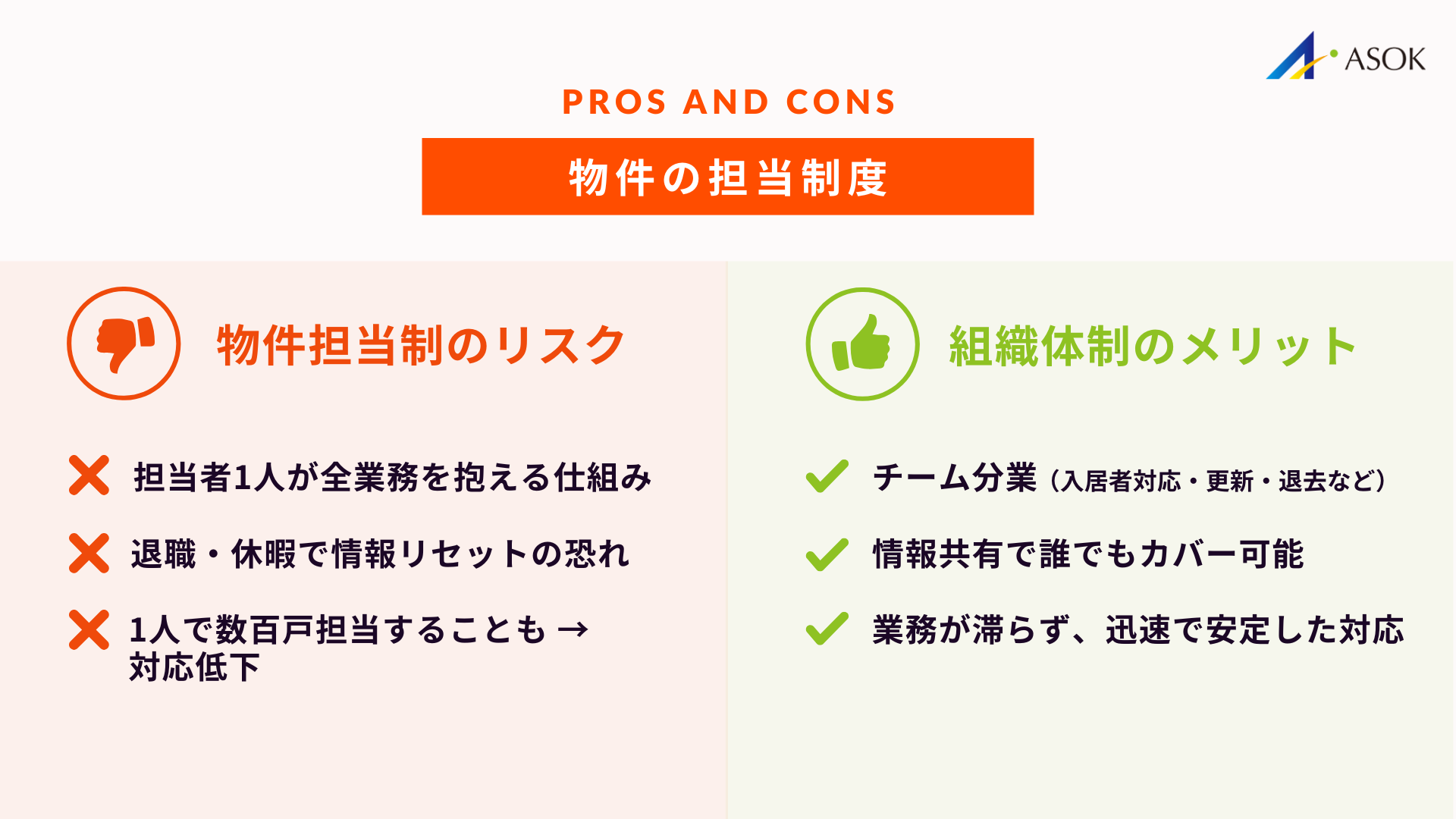

物件の担当制度

管理会社のサービス品質を左右する非常に大きな要因として、社内の「管理体制」が挙げられます。特に、個々の物件をどのように担当しているかは、レスポンスの速さや対応の質に直結するため、必ず確認すべきポイントです。多くの管理会社で採用されているのが「物件担当制」ですが、実はこの制度には大きな脆弱性が潜んでいます。

物件担当制とは、一人の担当者が特定の物件に関するすべての業務(入居者対応、業者手配、オーナー報告など)を一手に引き受ける仕組みです。一見、窓口が一つで分かりやすいように思えますが、インタビューで専門家が「物件担当性になってる会社っていうのはそういう意味で言うとものすごい管理体制としては脆なものなんじゃないかなと思いますね」と警鐘を鳴らすように、多くのリスクをはらんでいます。

例えば、その担当者が退職してしまった場合、物件に関する情報や入居者との関係性がリセットされ、引き継ぎがうまくいかなければ、サービスの質が著しく低下する恐れがあります。ひどいケースでは、一人で500戸もの物件を担当していることもあり、これではきめ細やかな対応など望むべくもありません。

一方で、優れた管理会社は物件担当制から脱却し、「組織」として物件を管理する体制を構築しています。例えば、「入居者対応チーム」「契約更新チーム」「退去・リフォームチーム」のように業務ごとに専門部署を分け、チーム全体で情報を共有しながら対応する仕組みです。この体制であれば、一人の社員が休んだり退職したりしても、他のメンバーがすぐにカバーできるため、業務が滞ることがありません。

オーナー様からの問い合わせに対しても、常に誰かが状況を把握しているため、迅速かつ的確な対応が可能になります。会社の規模が小さい間は効率的な物件担当制を採用せざるを得ない側面もありますが、ある程度の管理戸数を持つ会社であれば、このような組織体制に移行しているかどうかが、長期的に安定したサービスを提供できる会社かどうかを見極める一つの指標となるでしょう。

営業日数・休日

意外と見落とされがちですが、管理会社の営業日数や休日の設定は、物件の収益性を左右する重要な要素です。特に、空室をいかに早く埋めるかという「入居付け」の観点から見ると、その差は歴然と現れます。オーナー様の最大の関心事である空室対策に真摯に取り組んでいる会社かどうかは、その営業体制からも見て取ることができます。

土日に営業しているかどうかは極めて重要です。なぜなら、お部屋探しをする入居希望者の多くは、仕事が休みである土日に内見を希望するからです。この最も需要が高まるタイミングで管理会社が休業していては、内見の機会を逃し、結果として入居が決まるまでの期間が長引いてしまいます。

さらに一歩進んで、火曜日や水曜日に営業しているかもチェックしたいポイントです。不動産業界では、水曜日を定休日とする会社が多く、大手では火・水連休というケースも珍しくありません。しかし、入居希望者を案内する仲介会社の中には、年中無休で営業している会社も増えています。そうした仲介会社が火曜日や水曜日に内見の問い合わせをした際に、管理会社が休みであれば、その物件は候補から外されてしまう可能性があります。

毎日社員が出社し、いつでも対応できる体制を整えている会社は、それだけ入居付けに対する責任感が強く、機会損失を徹底的に防ごうという姿勢の表れと言えるでしょう。オーナー様の大切な資産の収益を最大化するためにも、管理会社の休日設定は必ず確認するようにしてください。

管理会社を変更した方が良いパターン

現在契約している管理会社に対して、漠然とした不満を感じてはいるものの、具体的に変更に踏み切るべきか判断に迷っているオーナー様もいらっしゃるでしょう。ここでは、インタビュー内容を基に、明らかに管理会社の変更を検討した方が良い具体的なパターンを2つご紹介します。もしご自身の状況がこれらに当てはまる場合は、より良いパートナーを探すための行動を始めることを強くお勧めします。

一つ目は、担当者の対応品質に関する問題です。日々のコミュニケーションにストレスを感じるようであれば、それは危険信号です。二つ目は、管理費用が現在の市場相場に合っていないケースです。知らないうちに損をしている可能性もあります。これらのパターンに該当しないか、ご自身の状況を客観的に見つめ直してみましょう。

パターン①営業担当の品質が低い

管理会社を変更すべき最も分かりやすいパターンは、営業担当者の品質が低いと感じる場合です。管理会社とのやり取りは、結局のところ担当者という「人」を介して行われます。この担当者の対応一つで、オーナー様のストレスや物件の収益は大きく変わってきます。インタビューでも「結局どういう担当がついてスピーディに動いてくれる営業担当がいるのかどうか。これいないんだったら正直うーん」と語られているように、担当者の質は管理会社そのものの評価に直結します。

具体的に品質が低いと判断できるチェックポイントはいくつかあります。まず、レスポンスの遅さです。メールや電話で問い合わせをしても、返信が翌日以降になるのが常態化しているようでは問題です。特に、不動産オーナーは経営者も多く、迅速な判断を求める方が多いため、火曜日に連絡して木曜日の朝に返信が来るようなスピード感では、信頼関係を築くことは難しいでしょう。

次に、担当者の入れ替わりが激しい場合です。頻繁に担当者が変わると、その都度物件の状況やこれまでの経緯を説明し直さなければならず、スムーズな連携が取れません。これは、その会社が社員を大切にしていない、労働環境に問題がある可能性も示唆しています。

さらに、担当者の勉強不足も深刻な問題です。不動産に関する法改正や市場トレンドは常に変化しています。にもかかわらず、オーナー様の方が熱心に勉強しており、担当者よりも知識が豊富という逆転現象が起きているケースは少なくありません。提案力に乏しく、言われたことしかやらない、あるいは知識不足から的確なアドバイスができないような担当者では、大切な資産を任せることはできません。

もし担当者を変えてほしいと申し出ても、多くの場合、同レベルの担当者に代わるだけという現実もあります。このような状況に一つでも当てはまるのであれば、それは会社全体の体質の問題である可能性が高く、根本的な解決のためには管理会社の変更を真剣に検討すべき時期に来ていると言えるでしょう。

パターン②管理費用が家賃の5%固定制

もう一つの変更を検討すべきパターンは、管理費用が家賃の5%で固定されている場合です。かつては家賃の5%が管理手数料の相場とされていましたが、不動産管理業界のサービスが多様化・効率化する中で、その常識は変わりつつあります。

特に、東京近郊などの家賃相場が高いエリアにおいて、一律5%の管理手数料は割高である可能性が非常に高いです。インタビューでも「5%はやっぱり高いと思うんですよね。さすがに結構高い」という見解が示されており、業界内でも認識が変化していることがうかがえます。

例えば、家賃8万円の物件であれば、管理手数料5%は4,000円です。一方で、近年では3%(2,400円)を基準とする管理会社も増えてきています。もちろん、5%の手数料に見合うだけの特別なサービス、例えば非常に手厚い保証プランや、圧倒的な入居付けの実績など、明確な付加価値を提供してくれているのであれば問題ありません。

しかし、多くの場合は他社と変わらない基本的なサービス内容であるにもかかわらず、旧来の料金体系を続けているだけ、というケースがほとんどです。これでは、オーナー様は知らず知らずのうちに余分なコストを支払い続けていることになります。

一方で、「0円管理」や「管理手数料1,000円」といった極端に安い料金体系にも注意が必要です。一見すると魅力的に見えますが、ビジネスとして継続性を考えた場合、そのモデルには無理が生じます。インタビューでは、管理戸数が1万室になった場合を想定し、月額の売上がなければ人件費を賄えず、サービスの質が低下せざるを得ないという構造的な問題が指摘されていました。

こうした会社は、管理業務そのものではなく、管理物件の売買仲介手数料を主な収益源としていることが多く、オーナー様の意に沿わない売却をしつこく勧められるといったリスクも考えられます。結局のところ、安すぎる管理費はどこかで歪みを生み、サービスの質の低下や別の形での収益化(囲い込み営業など)に繋がる可能性が高いのです。適正な価格で、質の高いサービスを提供してくれるパートナーを見極めることが重要です。

管理会社変更の手順

実際に管理会社を変更すると決断した場合、どのような手順で進めていけば良いのでしょうか。手続きが煩雑に思えるかもしれませんが、ポイントを押さえて計画的に進めれば、スムーズに移行することが可能です。ここでは、新しい管理会社を選定してから、業務の引き継ぎが完了するまでの一連の流れを、ステップごとに分かりやすく解説します。

このプロセスで最も重要なのは、新しいパートナー選びと、既存の管理会社との契約内容の確認です。焦らず、一つ一つのステップを丁寧に進めることが、変更を成功させるための鍵となります。オーナー様が行うべきこと、そして新しい管理会社がサポートしてくれることを明確にしながら、具体的な手順を見ていきましょう。

新しい管理会社の選定

管理会社変更の最初のステップは、次に任せる新しいパートナー候補を慎重に選定することです。この選定作業が、変更の成否を決めると言っても過言ではありません。選定にあたっては、まず現状の管理会社に対する不満点を明確にリストアップし、その問題を解決してくれる会社かどうか、という視点で候補を絞り込んでいくことが重要です。

例えば、現在の不満が「担当者のレスポンスが遅い」ということであれば、組織的な管理体制が整っており、迅速な顧客対応を強みとしている会社が候補になります。「管理費用が高い割に空室が埋まらない」という悩みであれば、費用対効果を重視し、独自のリーシング戦略や強力な仲介業者ネットワークを持つなど、高い入居付け力をアピールしている会社を探すべきです。このように、既存の問題を解決できる具体的な強みを持っているかを基準に、いくつかの会社をピックアップしましょう。

会社のウェブサイトや資料を見るだけでなく、可能であればその会社が管理している物件を実際に見てみるのも有効です。共用部が綺麗に清掃されているか、掲示板の情報は整理されているかなど、管理の質は物件の状態に表れます。

また、インターネット上の口コミや評判も参考にしつつ、最終的には複数の会社と直接面談して比較検討することが不可欠です。この段階でどれだけ丁寧に情報収集と分析を行えるかが、理想のパートナーシップを築くための土台となります。

新しい管理会社と面談

候補となる管理会社をいくつか絞り込んだら、次に行うべきは担当者との直接面談です。ウェブサイトやパンフレットだけでは分からない、その会社の姿勢や実力を見極めるための非常に重要な機会となります。面談では、事前に用意した質問リストを基に、多角的な視点から会社の実態を深く掘り下げていきましょう。

まず確認したいのは、その会社が「管理」という業務をどのように捉えているかという哲学の部分です。単なる事務作業やトラブル処理としか考えていないのか、それともオーナー様の大切な資産を守り、その価値を最大化するための重要なパートナー業務だと認識しているのか。担当者の言葉の端々から、その会社の姿勢を感じ取ることが大切です。不動産という高額で思い入れのある資産を預かるという責任感を、組織全体で共有できているかを見極めましょう。

さらに、具体的な業務内容についても踏み込んで質問します。例えば、この記事で解説してきた「提携保証会社の内容」「BM業務の個別発注の可否」「物件担当制か組織体制か」「営業日数」といった点は必ず確認すべき項目です。

また、単なる物件管理だけでなく、将来的な出口戦略(売却)や、資産価値向上のためのリフォーム提案など、長期的な視点で相談に乗ってくれるかも重要なポイントです。これらの質問に対して、明確かつ自信を持って、具体的な事例を交えながら回答できる会社は、信頼に値すると言えるでしょう。

現在の契約内容の確認

新しい管理会社の候補が見つかり、変更の意思が固まってきたら、次に現在契約している管理会社との「管理委託契約書」の内容を改めて詳細に確認します。特に重要なのが、「解約」に関する条項です。ここを見落としてしまうと、思わぬ違約金が発生したり、想定よりも変更手続きに時間がかかったりする可能性があるため、細心の注意が必要です。

まずチェックすべきは「解約予告期間」です。一般的には「解約を申し出る場合は、解約希望日の3ヶ月前までに書面で通知すること」といった定めが多く見られます。つまり、今日解約したいと思っても、すぐに契約を終了できるわけではなく、多くの場合3ヶ月間の猶予期間が必要になるということです。この期間を考慮して、新しい管理会社への切り替えスケジュールを立てる必要があります。

次に、「違約金」に関する条項の有無を確認します。契約期間が定められており、その期間内に解約する場合に違約金が発生する契約になっていることがあります。特に、契約から1年や2年未満といった短期間での解約に対して、違約金を設けている会社は少なくありません。

違約金の額は、管理手数料の数ヶ月分から、ひどい場合には家賃の2〜3ヶ月分と高額になるケースもあります。もし違約金の条項があった場合、その負担を考慮した上で変更を進めるかどうかを最終的に判断する必要があります。契約書を読んでも不明な点があれば、新しい管理会社の担当者に相談してみるのも良いでしょう。専門家の視点からアドバイスをもらえる場合があります。

新管理会社との契約および既存管理会社への解約通知

現在の契約内容を確認し、変更のスケジュールが決まったら、いよいよ具体的なアクションに移ります。まずは、新しい管理会社と正式に「管理委託契約」を締結します。これまでの面談で確認したサービス内容や手数料、契約期間などが、契約書に正確に反映されているかを最終チェックし、署名・捺印を行います。この契約締結をもって、新しいパートナーとの関係が正式にスタートします。

次に、既存の管理会社に対して解約の通知を行います。これは、契約書に定められた方法(多くは書面)と期間(多くは3ヶ月前)を厳守して行う必要があります。解約通知の書面の作成や送付方法について不安がある場合、新しい管理会社がサポートしてくれることも少なくありません。会社によっては、解約通知の雛形を用意してくれたり、送付手続きを代行してくれたりするところもありますので、遠慮なく相談してみましょう。オーナー様が実際に行う手続きは、この解約通知が最も重要なステップとなります。

基本的には、解約の意思を伝える通知書を作成し、内容証明郵便などで既存の管理会社へ送付するのが一般的です。メールでの通知が認められている場合もありますが、後々のトラブルを防ぐためにも、書面で記録が残る形で行うのが最も確実です。この解約通知が受理されてから、契約書に定められた予告期間を経て、正式に契約が終了することになります。

入居者への通知と説明

管理会社の変更は、オーナー様と管理会社間だけの問題ではありません。実際にその物件に住んでいる入居者様へも、きちんと通知と説明を行う必要があります。入居者様にとっては、今後の家賃の振込先や、何かトラブルがあった際の連絡先が変わるなど、生活に直接関わる重要な変更だからです。この通知を怠ると、入居者様を混乱させてしまい、家賃の滞納や不要なトラブルに繋がりかねません。

通知のタイミングとしては、新しい管理会社の業務が開始される1ヶ月前くらいが適切です。通知方法は、書面を各戸のポストに投函するのが一般的です。その書面には、なぜ管理会社が変わるのかという簡単な経緯、新しい管理会社の連絡先、新しい家賃の振込先口座、そして業務開始日などを分かりやすく記載します。特に、家賃の振込先が変更になる点は、間違いが起こらないように太字や色付きの文字で強調するなど、工夫が必要です。

理想的な通知の形は、オーナー様、既存の管理会社、そして新しい管理会社の「3社連名」で書面を作成することです。これにより、入居者様は正式な手続きに則った変更であることを理解し、安心して受け入れることができます。

場合によっては、既存の管理会社が多忙などを理由に連名での通知に協力的でないこともありますが、その際は新しい管理会社と相談し、オーナー様と新管理会社の2社連名で通知を行いましょう。丁寧な説明を心がけることが、入居者様との良好な関係を維持する上で非常に重要です。

業務引き継ぎの実施

既存の管理会社への解約通知と入居者様への告知が完了したら、契約終了日までの期間を使って、既存の管理会社から新しい管理会社への業務引き継ぎが行われます。この引き継ぎがスムーズに行われるかどうかで、管理移行後の業務の質が大きく変わるため、非常に重要なプロセスです。オーナー様が直接関わる場面は少ないですが、どのような情報が引き継がれるのかを把握しておくことは大切です。

引き継ぎの対象となるのは、物件に関するあらゆる情報です。具体的には、全入居者様の賃貸借契約書や個人情報、これまでの家賃の入金履歴、過去の修繕履歴、建物の図面や設備の仕様書、そして現在進行形で対応中のトラブルやクレームの内容などが含まれます。特に、滞納や近隣トラブルなど、継続中の問題がある場合は、その経緯や対応状況を正確に新しい管理会社に引き継ぐことが不可欠です。この情報共有が不十分だと、問題が再燃したり、対応が後手に回ったりする可能性があります。

通常、この引き継ぎ作業は新旧の管理会社間で直接行われます。新しい管理会社の担当者は、必要な書類や情報をリストアップし、既存の管理会社に提出を求めます。オーナー様は、この引き継ぎが円滑に進むように、必要に応じて両者の間に入り、協力を促す役割を担います。全ての引き継ぎが完了し、新しい管理会社の業務開始日を迎えれば、管理会社の変更手続きは無事完了となります。

管理会社変更の注意点

管理会社の変更は、より良い物件運営のための重要なステップですが、進める上ではいくつか注意すべき点があります。特に契約に関する事項や、必要書類の準備は、後々のトラブルを避けるために確実に押さえておく必要があります。ここでは、変更手続きをスムーズに進めるために、特に気をつけるべき2つのポイントを解説します。

これらの注意点を事前に理解しておくことで、予期せぬトラブルに慌てることなく、計画的に変更手続きを進めることができます。オーナー様ご自身の権利と義務を正しく把握し、万全の準備で臨みましょう。

解約予告期間と違約金

管理会社を変更する際に最も注意しなければならないのが、既存の管理会社との契約書に定められた「解約予告期間」と「違約金」の条項です。これらを無視して手続きを進めようとすると、法的なトラブルに発展する可能性もあるため、契約書の再確認は必須です。

多くの管理委託契約では、解約を希望する場合、通常3ヶ月前に書面で通知することが義務付けられています。この期間は、管理会社が後任への引き継ぎ準備を行うために必要なものとされています。

また、契約内容によっては、特定の期間内に解約すると違約金が発生するケースもあります。例えば、「契約締結後1年未満の解約には、家賃の2ヶ月分を違約金として支払う」といった条項が盛り込まれていることがあります。

これは、管理会社が初期の入居者募集などにかけたコストを回収するための措置ですが、オーナー様にとっては大きな負担となり得ます。違約金の存在を知らずに解約を進めてしまうと、後から高額な請求を受けて驚くことになりかねません。

管理会社の変更を決意したら、まず最初に管理委託契約書を取り出し、解約に関するページを熟読してください。もし予告期間や違約金に関する記載があれば、その条件を前提として、新しい管理会社への切り替えスケジュールや資金計画を立てる必要があります。不明な点があれば、一人で判断せずに、新しい管理会社の担当者や法律の専門家に相談することをお勧めします。

必要書類の準備と保管

新しい管理会社へスムーズに業務を引き継ぐためには、物件に関する各種書類を事前に準備し、整理しておくことが重要です。これらの書類は、新しい管理会社が物件の状況を正確に把握し、適切な管理プランを立てるための基礎情報となります。いざ引き継ぎという段階になってから慌てて探すことのないよう、あらかじめリストアップして手元に揃えておきましょう。

最低限必要となる書類としては、まず「賃貸借契約書」の原本または写しです。これには、全入居者様の契約内容(家賃、契約期間、特約事項など)が記載されており、管理の根幹となる最も重要な書類です。次に、建物の「図面」や「竣工時の書類一式」。これらは、修繕やリフォームを行う際に必要となります。また、「管理委託契約書」(既存の会社との契約書)も、解約手続きのために必要です。その他、鍵の管理状況をまとめた書類や、過去の修繕履歴、各種設備の保証書や取扱説明書などもあると、よりスムーズな引き継ぎが可能になります。

これらの書類は、新しい管理会社に渡すだけでなく、オーナー様ご自身も必ずコピーを保管しておくようにしてください。万が一のトラブルの際に、ご自身の資産を守るための重要な証拠となります。もし、これらの書類の一部を紛失してしまっている場合でも、対応策はありますので、まずは正直に新しい管理会社の担当者に相談してみることが大切です。準備を万全に整えることで、管理会社の変更を円滑に進めることができます。

失敗しない管理会社選びのポイント

ここまで管理会社変更の手順や注意点を解説してきましたが、最終的に最も重要なのは「次にどの会社を選ぶか」です。せっかく手間と時間をかけて変更しても、新しいパートナー選びに失敗してしまっては元も子もありません。ここでは、これまでの内容を総括し、失敗しない管理会社選びのために必ずチェックすべき3つのポイントを改めてご紹介します。

手数料の安さといった目先のメリットだけでなく、長期的な視点でオーナー様の資産価値向上に貢献してくれるパートナーを見極めることが肝心です。これから紹介するポイントを参考に、多角的な視点から管理会社を評価し、後悔のない選択をしてください。

管理手数料とサービス内容の比較

失敗しない管理会社選びの基本は、管理手数料と提供されるサービス内容のバランスを総合的に比較検討することです。手数料の安さだけで会社を選んでしまうのは非常に危険です。前述の通り、都内近郊で家賃の5%という手数料は割高な可能性がありますが、逆に「0円管理」のような極端に安い手数料は、サービスの質の低下や他の名目での費用請求に繋がるリスクをはらんでいます。

重要なのは、その手数料でどのようなサービスが提供されるのかを具体的に把握し、費用対効果を見極めることです。例えば、同じ3%の手数料でも、A社は夜逃げ時の原状回復費用まで保証してくれる手厚いプランが付いているのに対し、B社は家賃滞納の保証のみ、といった違いがあります。

また、巡回清掃や設備点検といったBM業務の費用が管理手数料に含まれているのか、それとも別途見積もりなのかも確認が必要です。一見手数料が安くても、BM業務で高額な費用を請求され、結果的にトータルコストが高くついてしまうケースもあります。

複数の会社から見積もりや提案書を取り寄せ、「保証内容」「BM業務の柔軟性」「入居付けの実績」など、自分が高く評価するポイントで各社を比較してみてください。単純な価格競争に惑わされず、オーナー様の資産を守り、収益を最大化するという目的のために、最もコストパフォーマンスの高いパートナーはどこか、という視点で判断することが成功の鍵です。

対応力とコミュニケーション

どんなに優れたサービスプランを持っていても、それを実行する「人」や「組織」の対応力が低ければ意味がありません。管理会社の対応力とコミュニケーションの質は、日々のストレスを左右し、緊急時の安心感にも直結する重要な選定ポイントです。特に、担当者のレスポンスの速さは、その会社の顧客に対する姿勢を測るバロメーターとなります。

問い合わせに対して即日、遅くとも翌営業日の午前中には何らかの返信があるか、という点は最低限の基準と考えるべきです。また、その回答が的確で、専門的な知識に基づいたものであるかも重要です。オーナー様よりも勉強不足で、頼りにならない担当者では、大切な資産を任せることはできません。面談の際には、あえて専門的な質問を投げかけてみて、その反応を見るのも一つの手です。

さらに、個人の能力に依存する「物件担当制」ではなく、チームで対応する「組織体制」が整っているかも確認しましょう。担当者が不在でも話が通じる体制は、安定したサービス提供の証です。

加えて、「営業日数」もコミュニケーションの機会を担保する上で重要です。入居希望者からの問い合わせが集中する土日に営業しているか、他の不動産会社が休みがちな火・水曜日にも対応してくれるかは、空室対策への本気度を示す指標となります。積極的なコミュニケーションを通じて、オーナー様と同じ方向を向いて物件運営に取り組んでくれる、信頼できるパートナーを選びましょう。

実績と評判の確認方法

会社のウェブサイトや営業担当者の言葉だけを鵜呑みにせず、客観的な実績や第三者からの評判を確認することも、失敗しない管理会社選びには不可欠です。実績は、その会社の管理能力を最も雄弁に物語る証拠となります。まずは、その会社の「管理戸数」と「入居率」を確認しましょう。管理戸数が多ければ、それだけ多くのオーナーから信頼されている証拠ですし、高い入居率を維持しているのであれば、優れたリーシング力(入居付けの力)を持っていると判断できます。

ただし、会社全体の実績だけでなく、ご自身の物件と同じエリアや同じようなタイプの物件での実績が豊富かどうかも重要です。特定のエリアの賃貸市場に精通しているか、単身者向け物件の管理が得意かなど、より具体的な強みを確認することが大切です。面談の際には、似たような物件の管理事例や、空室を埋めた成功事例などを具体的に聞いてみると良いでしょう。

さらに、実際にその会社に管理を任せているオーナーからの「生の声」を聞くことができれば、これ以上ない判断材料となります。知り合いにその会社の顧客がいれば話を聞いてみるのがベストですが、難しい場合はインターネット上の口コミサイトやレビューを参考にするのも一つの方法です。ただし、ネットの情報は玉石混交なので、複数の情報源を比較し、あくまで参考程度に留めるのが賢明です。客観的なデータとリアルな評判の両面から会社を評価し、確信を持ってパートナーを決定しましょう。

まとめ

本記事では、不動産管理のプロへのインタビューを基に、管理会社の変更手順と注意点、そして失敗しない選び方のポイントを詳しく解説しました。管理会社の基本的な業務内容はどこも大きくは変わりませんが、提携する保証会社の内容、BM業務の柔軟性、組織としての管理体制、そして営業日数といった点にこそ、オーナー様の収益を左右する本質的な違いが隠されています。現在の管理会社に不満がある場合、特に「担当者の品質」や「家賃の5%という管理手数料」に疑問を感じるなら、それは変更を検討すべきサインです。

管理会社の変更は、契約内容の確認から新しいパートナーの選定、入居者への通知、業務の引き継ぎまで、計画的に進める必要があります。手間がかかるプロセスではありますが、これを乗り越えることで、物件運営におけるストレスが軽減され、資産価値の維持・向上に繋がる可能性が大きく広がります。

手数料の安さだけでなく、対応力や実績といった総合的な視点から、長期的に信頼できるパートナーを見極めることが何よりも重要です。この記事が、オーナー様のより良い不動産経営の一助となることを心から願っています。