高齢化が進む日本では、シニア向け賃貸住宅の需要が年々高まっています。本記事では、こうした物件を運営する際に必要となる設備や管理の工夫をわかりやすく解説します。入居者の安心と安全を守りつつ、オーナー様が安定した収益を得るために欠かせない視点を整理し、賃貸管理の現場で迷いやすいポイントを、データも交えながらお伝えします。

あわせて、公的補助金や制度の利用方法についても詳しくご紹介し、改修費用をできるだけ早く回収するための考え方や進め方をまとめます。実際の事例を参考に、収益を安定させる方法や空室を防ぐ工夫、管理コストを抑える効果を具体的に確認できるようにし、投資判断に役立つ情報を提供します。

さらに最後には、成功事例を通じてシニア向け賃貸管理を導入した効果を実感いただき、オーナー様がご自身の物件で無理なく実践に移せるようなヒントもご紹介します。

この記事でわかること

本記事を読むことで、シニア向け賃貸住宅の基本的な意味から、求められる設備や管理の仕組み、公的制度の活用方法までを一通り理解できます。特にオーナー様にとって重要な、費用対効果を高める補助金の使い方や申請時の注意点、そして孤独死などのリスクにどう備えるかといった実務上のポイントを整理してお伝えします。

さらに、実際に改修費用を回収できた事例や、入居率を高めることに成功した運営の工夫を知ることで、自社物件にどのように取り入れるかを段階的に描けるようになります。これによって、空室のリスクを抑えつつ、安定した家賃収入を実現するための具体的な道筋がイメージしやすくなります。

シニア向け賃貸住宅とは

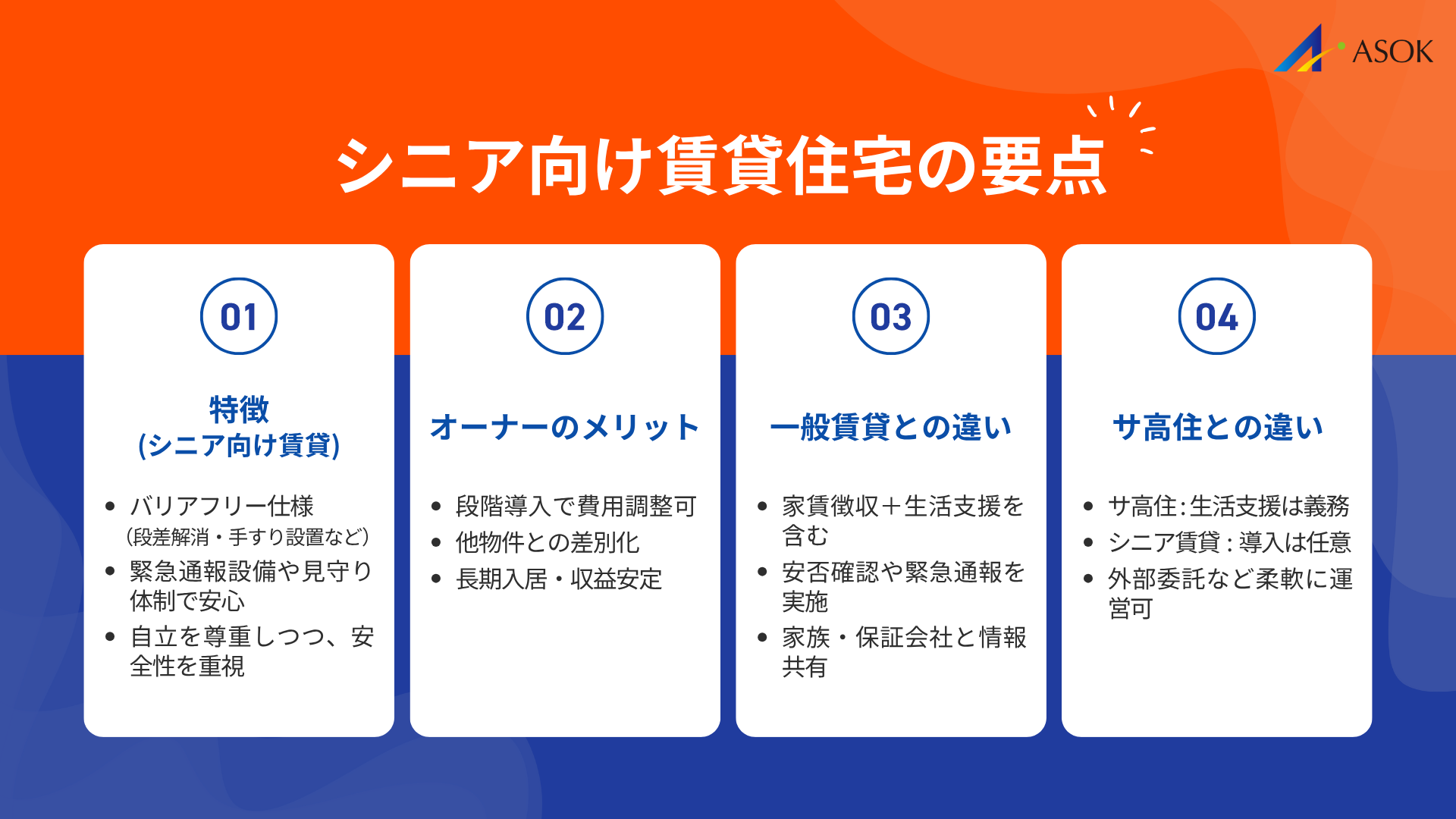

シニア向け賃貸住宅とは、高齢の方が安心して暮らせるように配慮された賃貸物件のことです。一般的な賃貸住宅と比べて、段差をなくしたり手すりをつけたりといったバリアフリー仕様が整えられているのが特徴です。

さらに、緊急時に通報できる設備や、定期的な見守り体制を導入することで、入居者本人だけでなくご家族も安心できる仕組みを備えています。

一方で「サービス付き高齢者向け住宅(通称:サ高住)」のように、生活支援サービスの提供が法律で義務づけられている形態とは異なり、シニア向け賃貸住宅は導入する内容を柔軟に設計できるのが魅力です。

必要な部分だけ改修やサービスを取り入れることができるため、オーナー様にとっては投資コストを抑えながら差別化を図れる選択肢となります。その結果、安定した入居と収益を実現できる可能性が高まります。

シニア向け賃貸住宅の基本概念

シニア向け賃貸住宅のポイントは、高齢者が安心して暮らせる環境を整えることです。駅や病院、買い物先への行きやすさと、室内の安全性を意識し、入居者の自立した生活を尊重します。

理由として、高齢の方は体の動きや記憶の面で変化が起きやすく、住まいの工夫が欠かせません。住まい選びで「安全に暮らせるか」を重視する傾向は複数の調査で示されており、事故の予防は入居者とオーナー様の双方にメリットがあります。

具体例としては、つまずきにくい十分な廊下幅をとることや、手すりの設置が挙げられます。さらに、段差をなくす、滑りにくい床材に変えるといった対策は入居者の不安を減らし、実際の成功事例でも効果が報告されています。

結論として、シニア向け賃貸住宅には「安全・安心・快適」を実現するための専用設備と運営の工夫が欠かせません。これらを計画的に導入することで、長く住んでもらえる物件づくりにつながります。

一般賃貸住宅との違い

シニア向け賃貸住宅と一般的な賃貸住宅との大きな違いは、設備の内容と管理サービスの範囲にあります。一般の賃貸では建物の維持管理や家賃の徴収が中心ですが、シニア向けでは入居者の生活を支える安否確認や緊急通報といった仕組みまで含まれる点が特徴です。

その理由は、高齢の方特有の「急な体調変化への対応」や「日常的な生活相談のニーズ」が高いからです。厚生労働省「国民生活基礎調査」(2023年)によれば、65歳以上の単身世帯は約716万世帯に達しており、年々増加傾向が続いています。高齢者の住まい選びにおいて、単身世帯の拡大は今後の賃貸市場に大きな影響を与える重要な要素といえます。

たとえば、家賃の管理だけでなく、日常の安否確認や緊急通報システムの導入、家族や保証会社との情報共有まで含めた管理が広がりつつあります。

このように、設備投資や管理の流れが一般賃貸とは異なるため、オーナー様と管理会社は導入前に仕様やコスト、そして得られる効果をしっかり把握し、収支計画に反映させることが重要です。

出典: 2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況(厚生労働省)

サービス付き高齢者向け住宅との違い

サービス付き高齢者向け住宅(通称:サ高住)は、法律により「生活支援サービス」を必ず提供することが求められています。これに対してシニア向け賃貸住宅では、サービス内容を任意で選べるため、物件の規模や地域の特性に応じて柔軟に設計できる点が大きな違いです。

これは、サ高住が「高齢者住まい法」に基づく登録基準を満たす必要があるためです。具体的には、段差の解消や手すりの設置などバリアフリー構造であることが義務付けられています。

たとえば、サ高住では安否確認や生活相談サービスの提供が必須ですが、シニア向け賃貸では外部委託やITシステムの活用によって代替できるほか、必要な範囲から段階的に導入することが可能です。そのため、初期費用や運営負担を調整しやすいのが特徴です。

まとめると、導入コストや運営負担を抑えつつ競争力を高めたい場合には、シニア向け賃貸住宅として柔軟にサービスを設計することが、収益性との両立に効果的といえます。

出典: サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(国土交通省)

賃貸管理で求められる設備と仕様

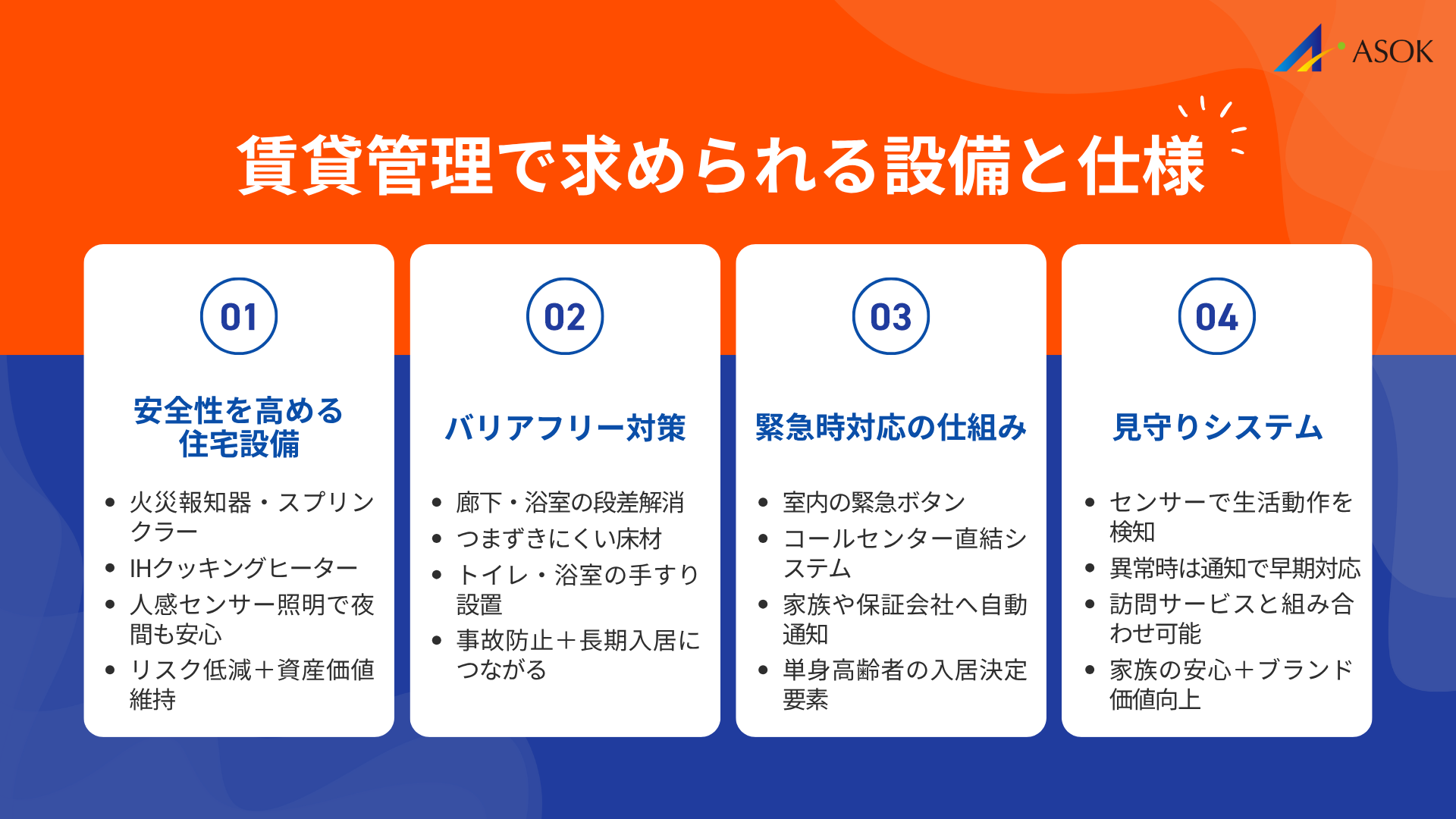

シニア向け賃貸住宅を運営するには、入居者が安心して暮らせるように住宅設備を整えることが欠かせません。単に部屋を貸すだけではなく、「安全に暮らせる環境をどこまで整えているか」が物件の魅力や競争力を大きく左右します。

ここでは「安全性を高める住宅設備」「バリアフリー」「緊急対応」「見守り」という4つの視点から具体的に確認していきます。

安全性を高める住宅設備

高齢の入居者にとって、住まいの安全性は最も重要な要素です。火災の拡大を防ぐ自動火災報知器やスプリンクラー、調理中の事故を防止するIHクッキングヒーターの導入は特に効果的です。さらに、照明には人感センサーを取り入れると夜間の移動が安全になり、感電や転倒のリスクも減らせます。

こうした設備は事故やトラブルの予防につながり、入居者とその家族の安心感を高めると同時に、オーナー様にとってはリスク低減と資産価値の維持にも直結します。

バリアフリー対策

廊下や浴室の段差をなくす、つまずきにくい床材を採用する、トイレや浴室に手すりを設置するといった工夫は欠かせません。身体機能が低下しても快適に暮らせる環境を整えることで、転倒事故を防ぎ、長期入居を実現する可能性が高まります。

さらに、事故やケガを減らすことは退去や修繕にかかるコスト削減にもつながり、経営面での安定化にも効果的です。バリアフリー仕様は入居希望者やその家族からの評価が高く、選ばれる理由にもなります。

緊急時対応の仕組み

室内に緊急ボタンを設置したり、コールセンター直結の通報システムを導入しておくと、万一の際にも迅速な対応が可能になります。さらに、通報と同時に家族や保証会社へ自動通知される仕組みを整えれば、管理側の負担を軽減しながら入居者と家族の双方に安心を提供できます。特に単身高齢者の場合、この仕組みがあるかどうかは入居を決める大きな要素になります。

見守りシステム

近年はセンサーで給湯や生活動作を検知し、一定時間反応がなければ通知が届く見守りシステムを導入する物件も増えています。これに定期的な訪問サービスを組み合わせれば、孤独死リスクを大幅に減らすことが可能です。

見守り体制を整えることは、入居者家族の信頼を得られるだけでなく、物件のブランド力を高め、資産価値の維持にも直結します。結果として「長く住み続けたい」と思われる物件づくりにつながります。

シニア向け賃貸住宅の管理手法

ここからは高齢入居者を安心して受け入れるための契約時の注意点や緊急対応体制、孤独死リスク対策などの具体的な管理手法を解説します。適切なフローと体制を整えることで、クレームを減らし、運営コストを抑えながら安定稼働を実現します。

高齢入居者との契約時の注意点

ポイントは保証や契約期間、緊急連絡先の確認を徹底することです。入居者の意思確認手順や代理人の扱いなど、認知機能の変化に配慮した契約条項の整備も重要です。

理由として、高齢者は保証能力や判断能力の変動があるため、保証会社の利用や家族の連帯保証、同意書の取得、連絡先の定期的な確認を運用に組み込むことで、万一の際の初動を円滑にできます。

具体例では、契約時に複数の緊急連絡先を登録し、半年から一年ごとに更新する運用があります。入居前のヒアリングで生活状況や健康状態、連絡手段の希望を把握しておくと、日常の行き違いを防ぎやすくなります。

結論として、契約時のリスクヘッジを丁寧に行うことで、トラブル発生時の対応がスムーズになり、訴訟リスクや管理負担を軽減できます。

緊急時対応体制の構築

ポイントは24時間365日対応可能な体制を外部委託やICTで実現することです。コールセンター、駆け付け業者、家族・保証会社への通知を一本化し、誰がいつ何をするかを明確化します。

理由として、夜間や休日の緊急対応が不十分だと、入居者の不安やクレームに直結します。SLAを設定して初動を標準化することで、対応品質が安定し、担当者の属人化も防げます。

具体例として、コールセンターと連携し、緊急通報を受けた後に最寄りの提携業者を自動手配する仕組みを採用したケースでは、駆け付け時間が平均20分から8分に短縮され、家族からの信頼が高まりました。

結論として、緊急対応体制の強化は入居者の安心感を高め、口コミ評価の向上を通じて空室リスクの低減につながります。

入居者サポートサービス

ポイントは日常生活支援サービスをパッケージ化し、オプションとして提供できることです。掃除や買い物代行、見守り訪問などを柔軟に組み合わせ、必要な人に必要な範囲で届ける仕組みを整えることが重要です。

高齢者は身体的な制約から生活支援ニーズが高く、選べるサービスが用意されていることで「ここなら長く住める」という安心感につながります。とくに家事代行や食事の準備といった日常的なサポートは需要が大きく、継続入居の動機付けとなります。

具体例として、月額オプションで週1回の清掃と見守り訪問をセットにしたプランを導入した物件では、入居率が改善したケースがあります。入居者本人にとって生活が安心・快適になるだけでなく、家族にとっても「日常的に見守りがある」という安心材料となり、契約の意思決定を後押ししました。

結論として、入居者サポートサービスは追加収益の創出と満足度の向上を同時に実現でき、結果的に長期的な収益の安定にもつながります。

孤独死リスクへの対策

ポイントは早期発見と情報共有の仕組みを導入することです。見守りと訪問の二重化によって、異常を即時に把握し、関係者へ確実に通知します。

理由として、孤独死は発見が遅れるほど損害が大きくなり、近隣トラブルや物件イメージの低下に直結します。民間の調査では発見までの平均日数が十数日に及ぶとの報告もあり、遅延は原状回復費用の増大や資産価値の棄損につながりかねません。

具体例として、定期安否確認アプリとセンサーを組み合わせ、72時間以上動きがない場合に自動で通報されるシステムを導入することで、初動が迅速化し、近隣への影響も最小限に抑えられます。

結論として、孤独死リスク対策は初期投資を要しますが、早期発見による損害軽減と物件イメージの保全効果により、長期的にはコストを上回る価値を生みます。

賃貸管理における実務ポイント

シニア向け賃貸住宅を安定して運営するには、通常の賃貸管理以上に細やかな配慮が求められます。契約内容の工夫や緊急時の対応体制、さらには孤独死といったリスクへの備えまで、オーナー様や管理会社が事前に整えておくべき項目は多岐にわたります。ここでは実務の中で特に重要となる3つのポイントを詳しく確認していきます。

契約時の工夫

高齢者の入居契約では、将来的に体調や生活環境が変化する可能性があるため、一般の賃貸契約よりも一歩踏み込んだ工夫が欠かせません。たとえば、保証会社の利用を必須にしておけば、賃料滞納や突然の入院といった事態にも柔軟に対応できます。

さらに、緊急連絡先を複数人分登録してもらい、定期的に更新を依頼することで、万一のときに確実に連絡が取れる体制を確保できます。場合によっては「認知症の兆候が見られた場合の取り扱い」などを契約条項に盛り込み、双方の責任範囲を明確にしておくことも有効です。入居前に生活習慣や健康状態について簡単な聞き取りをしておくと、後々のトラブル回避につながります。

緊急対応フロー

入居者の体調急変や事故は、シニア向け賃貸において最も注意が必要なリスクのひとつです。いざというときに慌てないためには、事前に対応フローを明文化し、関係者間で共有しておくことが大切です。

たとえば「5分以内にコールセンターへ連絡」「30分以内に現地確認」といった具体的な基準を設けることで、迅速かつ公平な対応が可能になります。さらに、地域の医療機関や介護事業者、清掃業者などと提携しておけば、突発的な状況にも滞りなく対応できます。対応記録を残し、家族や保証会社と共有する仕組みを作っておくことで、オーナー様への信頼も一層高まります。

孤独死への備え

高齢者の単身入居では、孤独死への備えが特に重要です。発生時の対応方法を事前にマニュアル化し、管理会社や清掃業者と共有しておくと、いざというときも落ち着いて処理できます。

特殊清掃や原状回復を依頼できる専門業者と提携しておくことはもちろん、入居前に「万が一の場合の費用負担」を契約で明示しておけば、オーナー様のリスクを大幅に減らせます。また、定期訪問やセンサーによる見守り体制と組み合わせることで、孤独死そのものを未然に防ぐ効果も期待できます。

こうした備えがあることで、入居者や家族に安心を与えるだけでなく、物件全体の信頼性やブランド価値を高めることにつながります。

公的補助金・制度の活用

シニア向け賃貸住宅を整備するには、改修工事や設備導入にある程度の初期投資が必要となります。浴室の段差解消や廊下の手すり設置といった小規模な改修から、建物全体の耐震補強やバリアフリー化など大規模な工事まで幅広く発生し、その費用は数十万円から数百万円にのぼることもあります。

オーナー様にとっては大きな負担ですが、国や自治体の補助金制度を活用すれば、その負担を軽減し、投資の回収を早めることができます。特に近年は高齢者向け住まいの整備を後押しする動きが加速しており、対象範囲が広がっている点が特徴です。

バリアフリー改修に使える補助金

代表的なものが、バリアフリー改修に関する補助金です。玄関や浴室の段差解消、階段や廊下への手すり設置、滑りにくい床材の採用などが対象となります。自治体によっては、トイレや浴室の改修に特化した補助メニューを用意しているケースもあります。

補助率は工事費用の3分の1から2分の1程度で、上限額は数十万円に設定されていることが多く、活用できれば投資負担を大きく減らすことが可能です。たとえば100万円の改修工事でも、補助金を使えば実質負担が50〜70万円に抑えられるケースもあります。

高齢者住宅改修推進事業

国土交通省が実施している「高齢者住宅改修推進事業」は、さらに大規模な改修を対象とする制度です。廊下幅を広げたり、エレベーターを新設したりといった大掛かりな工事が対象となるため、費用負担は大きくなりますが、その分補助金の金額も大きく設定されています。

こうした制度を利用すれば、これまで資金面から難しいとされていた改修を現実的に実施することができ、結果として長期的な入居者確保や物件価値の維持につながります。

地域包括ケアとの連携支援

自治体によっては、地域包括ケアシステムと連携して補助を行っているケースもあります。たとえば住宅改修費だけでなく、緊急通報装置やセンサーを用いた見守りシステムの導入にも助成が出ることがあります。

単身高齢者を対象にした賃貸経営では、こうした制度を活用して安全・安心の仕組みを導入することが入居者家族への大きなアピールとなり、結果的に物件の信頼性を高め、入居期間の長期化にもつながります。

補助金活用の注意点とメリット

補助金を利用する上での最大の注意点は「申請のタイミング」です。ほとんどの制度は工事着工前の申請が必須で、後から申請しても対象外となるケースが大半です。

さらに、書類の不備や工事内容が要件を満たしていないと不採択となる可能性もあるため、事前に自治体窓口や専門家に相談しておくことが重要です。申請から交付までに時間がかかることもあるため、資金計画に余裕を持たせてスケジュールを組むことが成功のカギになります。

一方で、補助金を活用して整備した実績は、入居者募集の際に強力なアピールポイントにもなります。「補助金を活用し、最新の安全設備を整えています」と明示することで、入居希望者やその家族に安心感を与え、競合物件との差別化につながります。結果として、空室リスクを下げ、長期入居を実現しやすくなる点はオーナー様にとって大きなメリットといえます。

シニア向け賃貸管理の成功事例

ここでは、実際に改修投資の回収や入居率の改善、管理業務の効率化に成功した事例をご紹介します。具体的な数字を交えながら導入効果を比較し、オーナー様の物件でも応用できるポイントを整理します。

改修投資回収の実例

まず注目すべきは、補助金の活用と見守りサービスの導入を組み合わせたケースです。初期投資の自己負担を抑えながら、入居決定までのスピードを高め、投資回収までの期間を短縮することに成功しました。

設備改修と併せてサポートプランを設定することで、入居者にとっての価値がわかりやすくなり、入居付けが加速します。実際に、あるオーナー様は改修後わずか半年で満室となり、平均家賃も15%上昇しました。

具体的には、約300万円の改修費用のうち150万円を補助金でまかない、残りの費用は家賃増収分で1年以内に回収。こうした数値が可視化されると、次の改修計画も立てやすくなります。

結論として、補助金とサービス導入を組み合わせることは、費用対効果を高め、投資回収を大幅に加速させる有効な手段です。

入居率改善効果

次に、入居率改善に成功した事例です。ポイントは「内覧サービスの強化」と「地域連携イベントの開催」です。入居希望者やその家族が設備や見守りの仕組みを実際に体験できる場をつくり、安心感を提供しました。

高齢者は住まい選びにおいて、実際に触れる体験や家族の納得感を重視します。内覧体験の質を高めることで不安を取り除き、意思決定を後押しできます。ある物件では、見学から成約までのコンバージョン率が20%向上しました。

具体的には、見守りシステムを体験できる内覧ルームを設け、同時に地域包括支援センターとの相談会を開催。入居希望者や家族の疑問をその場で解消できる導線を整備しました。

結論として、内覧体験の充実と地域との連携は入居者の安心感につながり、成約率向上へ直結します。

管理業務効率化の成果

最後に、管理業務効率化の成功事例をご紹介します。鍵となったのは「ICTツール」と「定額制パッケージ」の導入です。情報の記録や共有を自動化し、担当者ごとに対応がばらつくリスクを減らしました。

従来の紙ベース管理は、データ共有や報告書作成に多くの時間がかかっていました。しかし、ある管理会社ではICT化によって月間80時間もの工数削減を実現。担当者の負荷が軽減され、人的ミスも大幅に減りました。

さらに、入居者情報管理システムと見守りアプリを連携させ、異常検知から報告、家族への連絡までを自動化。対応履歴が残ることで透明性が高まり、入居者家族からの信頼も向上しました。

結論として、ICT導入と定額制サービスの組み合わせは、コスト削減と対応品質の向上を両立させ、運営効率を飛躍的に高める結果となります。

まとめ

シニア向け賃貸住宅の運営では、設備改修や管理体制の整備、公的補助金の活用など、総合的な視点が欠かせません。適切なバリアフリー化や緊急対応システムの導入は、入居者の安心と安全を支えるだけでなく、満足度を高め、結果として賃貸経営の安定につながります。

さらに、孤独死対策やICTによる業務効率化は、リスクの軽減とコスト削減を同時に実現できます。補助金を上手に利用することで初期投資の負担を抑えつつ、投資回収を早めることも可能です。こうした取り組みはオーナー様の経営をサポートし、物件の競争力を高める大きな武器になります。

ご紹介した成功事例のように、自社物件に合った施策を柔軟に組み合わせれば、空室リスクを抑え、長期的に安定した収益を築くことができます。今こそシニア向け賃貸管理に取り組み、差別化された物件運営を進めることで、地域から選ばれる存在を目指してください。