本記事では、マンションの共用部清掃を効果的に実施するための基本から応用までを網羅的に解説します。管理組合やオーナー様が現場で実践できる具体的な手順とタイミングを示し、入居者満足度と資産価値維持につなげるための実践的なノウハウを提供します。

また、自主清掃と業者委託の比較ポイントや、信頼できる清掃業者を見極めるための具体的な選定基準も詳しく紹介します。このガイドを最後までお読みいただくことで、清掃管理の質を向上させ、マンション経営を成功に導くための一助となることを目指します。

この記事でわかること

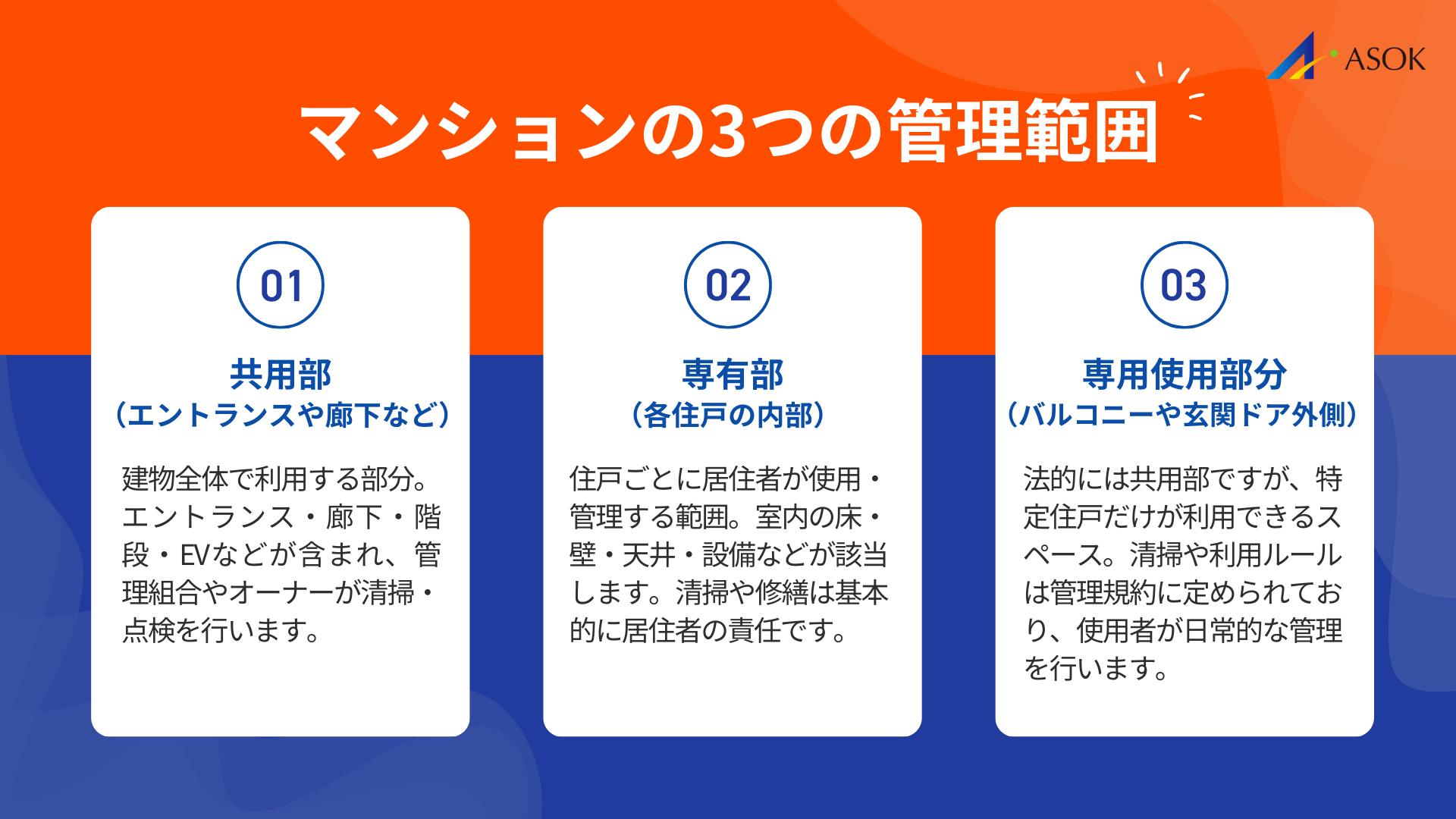

マンションの清掃管理を正しく行うためには、まず 共用部と専有部の違い を法的な視点から整理し、管理の責任範囲を明確にしておくことが大切です。そのうえで、 日常清掃・定期清掃・特別清掃 の頻度や基準を理解し、場所ごとの具体的な清掃手順や必要な用具・機器を把握しておく必要があります。

さらに、 オーナー自身で行う清掃と業者に委託する場合のメリット・デメリット を比較し、信頼できる清掃業者を選ぶための指標を知っておくことが、効率的で安心なマンション管理につながります。

1、マンション共用部と専有部の違い

適切な管理の第一歩は、管理すべき範囲を正しく理解することから始まります。ここでは、共用部と専有部の法的な定義、その境界線、そして管理者に課せられる清掃義務について詳しく解説します。

共用部の定義と管理責任

マンションの共用部とは、区分所有者(入居者)全員が共同で利用する空間や設備を指します。具体的には、次のような場所が含まれます。

| 区分 | 具体例 |

|---|---|

| 出入口・通路 | エントランス、ロビー、廊下、階段 |

| 設備 | エレベーター、メールボックス、宅配ボックス |

| 屋外スペース | 屋上、駐車場、駐輪場、ゴミ置き場 |

| 建物構造 | 柱、壁、床などの躯体部分 |

これらの領域の維持管理責任は、原則として区分所有者全員で構成される管理組合にあります。区分所有法に基づき、管理組合は共用部を適切に管理・維持する義務を負います。多くの場合、管理組合はその実務を管理会社に委託しており、その場合は管理会社が清掃計画の策定や実施の責任を担います。

適切な管理体制を構築し、共用部を清潔に保つことは、クレームの未然防止だけでなく、マンション全体の資産価値維持や入居率の向上に直結する重要な経営課題です。

専有部との境界線

専有部とは、各区分所有者が独立して所有する住戸の内部空間を指します。この部分の清掃や維持管理の責任は、その住戸の居住者にあります。

問題となりやすいのが、共用部と専有部の境界領域です。例えば、玄関ドアは、廊下に面した外側が共用部、室内側が専有部と解釈されるのが一般的です。また、バルコニーやベランダは、法的には共用部ですが、特定の住戸の居住者のみが利用できる「専用使用権」が設定されている「専用使用部分」となります。

これらの曖昧になりやすいエリアの清掃範囲や使用ルールについては、マンションの憲法ともいえる「管理規約」で明確に定めておくことが、トラブルを未然に防ぐ上で極めて重要です。管理組合は、責任範囲を示した図面を配布したり、定期的に規約を見直したりすることで、居住者間の無用な揉め事を防ぐことができます。

法的な清掃義務

マンションの管理には、法律に基づく義務も伴います。特に清掃に関連する法令として、以下の点が挙げられます。

■ 区分所有法

管理組合に対し、建物の保存行為(清掃や点検を含む)を行う義務を定めています。

■ 建築基準法

建物を常時適法な状態に維持するよう努める義務があり、これには衛生環境の維持も含まれます。

■ 消防法

廊下や階段などの避難経路に障害物(ゴミや私物など)を放置することを禁じています。また、消火器や火災報知器の周辺を清潔に保ち、いつでも使用できる状態にしておく必要があります。

これらの法令に違反した場合、行政指導や罰則の対象となる可能性があります。法令を遵守し、適切な頻度で清掃を行うことは、入居者の安全確保と管理組合のリスク低減を両立させるために不可欠です。

2、マンション共用部清掃の重要性

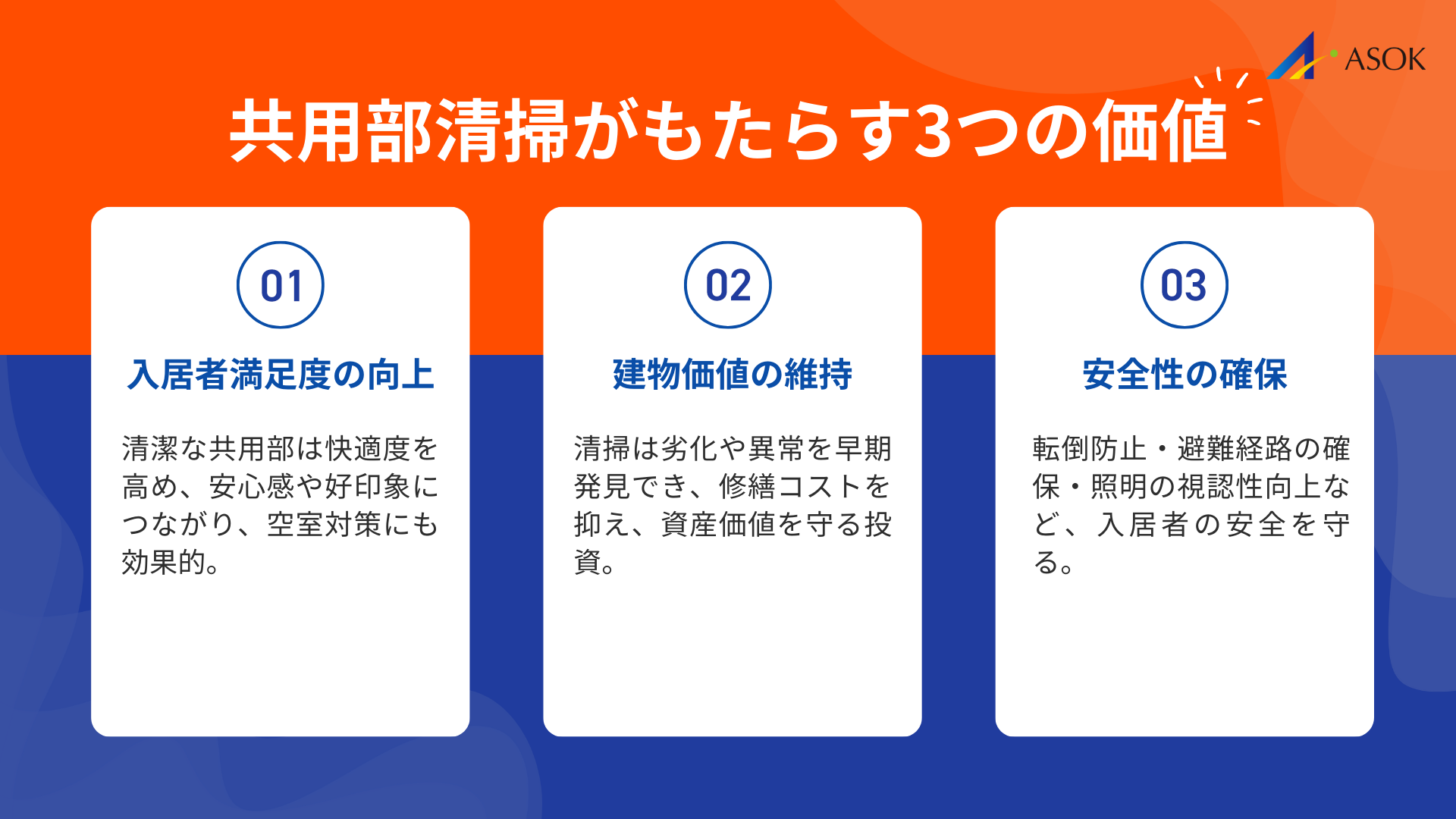

共用部の清掃は、単に「見た目をきれいにする」以上の重要な意味を持ちます。ここでは、清掃がもたらす3つの重要な価値について深掘りします。

1. 入居者満足度の向上

エントランスや廊下が常に清潔に保たれているマンションは、居住者の日常生活における快適度を大きく向上させます。「管理が行き届いている」という安心感は、物件への愛着を育み、長期的な居住につながります。

また、清潔な共用部は、内見に訪れた潜在的な入居希望者にも非常に良い第一印象を与えます。これは、競合物件との差別化要因となり、結果として空室対策にも効果的です。

2. 建物価値の維持

共用部の汚れや劣化は、建物全体の資産価値を直接的に低下させる要因となります。例えば、排水溝の詰まりを放置すれば漏水につながり、金属部分の汚れを放置すれば錆が発生し、大規模な修繕が必要になる可能性があります。

定期的な清掃は、こうした劣化のサインを早期に発見する機会にもなります。汚れを落とすだけでなく、壁のひび割れやタイルの剥がれといった異常にいち早く気づくことで、軽微なうちに補修でき、将来的な大規模修繕コストを抑制することにもつながります。計画的な清掃は、長期的な視点での資産価値維持に不可欠な投資なのです。

3. 安全性の確保

共用部の清掃は、入居者の安全を守るうえで欠かせません。たとえば、床にこぼれた液体やホコリは滑落・転倒事故につながり、廊下や階段に放置されたゴミや私物は火災時の避難を妨げるだけでなく、延焼の危険を高めます。さらに、照明器具の汚れは照度を下げ、夜間の視認性を悪化させる原因となります。

こうしたリスクを防ぐためには、安全確保を最優先事項として位置づけ、日常的な清掃と点検を徹底することが管理者の重要な責務といえるでしょう。

3、清掃タイミングと頻度の基準

効果的な清掃管理のためには、清掃を「日常」「定期」「特別」の3種類に分け、それぞれの目的と内容を明確にして計画的に実行することが重要です。

日常清掃の実施内容

日常清掃の目的は、日々の美観を維持し、居住者が快適に過ごせる環境を保つことです。具体的には、エントランスや廊下、階段の掃き掃除や拭き掃除、ガラスドアや手すりの指紋除去、メールボックスや宅配ボックスの上に溜まったチラシの回収、ゴミ置き場の整理整頓といった作業が中心になります。

頻度はマンションの規模や立地、入居者層によって異なりますが、中小規模(〜50戸)では週に1〜3回、大規模マンションでは毎日の実施が推奨されます。

定期清掃の計画

定期清掃の目的は、日常清掃では落としきれない蓄積汚れを専門的な機器や洗剤で除去することにあります。たとえば、床面の高圧洗浄やポリッシャー洗浄、ワックス塗布、カーペットのシャンプー洗浄、窓ガラスや照明器具の本格的な清掃、排水溝や側溝の清掃などが含まれます。

頻度の目安は作業内容によって異なりますが、一般的には月1回〜半年に1回程度。年間スケジュールをあらかじめ策定し、必要に応じて業者と調整を行うことで、効率的かつスムーズな運用が可能になります。

特別清掃の判断基準

特別清掃の目的は、予期せぬ突発的な汚損に迅速に対応し、居住環境を健全に保つことです。たとえば、台風や大雨の後には飛来した落ち葉や泥、ゴミの除去が必要となります。引越しシーズンには大型ゴミの不法投棄や壁・床の傷や汚れへの対応が求められ、感染症が流行している時期にはエレベーターのボタンや手すりなど接触頻度の高い箇所を重点的に消毒する必要があります。

その他にも、落書きの除去や鳥のフンの清掃など、その時々の状況に応じた柔軟な対応が求められます。特別清掃は定期的なスケジュールに固定するのではなく、必要性に応じて計画に組み込む姿勢が重要です。

4、場所別マンション共用部清掃方法

共用部は場所ごとに汚れの種類や特性が異なります。ここでは、主要な場所ごとの効果的な清掃手順と注意点を解説します。

エントランス・ロビーの清掃手順

マンションの「顔」であるエントランスは、特に丁寧な清掃が求められます。

1. ゴミ・ホコリ除去

外から持ち込まれた落ち葉や砂、ホコリをほうきで丁寧に掃き集めます。ドアマットは定期的に叩いて汚れを落とします。

2. 拭き掃除

ガラスドアや自動ドアのレール、手すり、インターホン、宅配ボックスなどを、固く絞ったウエス(布)で拭き上げます。指紋や皮脂汚れが目立つ箇所は、中性洗剤を薄めて使用します。

3. 床清掃

モップで床全体を水拭きします。タイヤ痕やヒールマークなどの頑固な汚れは、メラミンスポンジや専用の洗剤で除去します。

4. 定期メンテナンス

定期的に高圧洗浄機でタイルの目地汚れを落としたり、床材に応じたワックスを塗布したりすることで、輝きと耐久性を維持します。

廊下・階段の清掃手順

常に人通りがある廊下や階段は、安全確保が最優先です。

1. 掃き掃除

上階から下階へ、奥から手前へと、ホコリを舞い上げないように静かに掃きます。

2. 拭き掃除

手すりや窓枠のホコリを拭き取ります。階段の隅や段鼻(段の先端部分)は汚れが溜まりやすいため、ブラシなども活用して念入りに清掃します。

3. モップ掛け

固く絞ったモップで拭き上げます。雨の日は特に滑りやすくなるため、速乾性の高い洗剤を使用したり、送風機で乾燥させたりする工夫も有効です。

4. 安全確認

清掃後は、床が完全に乾くまで「清掃中・足元注意」などの掲示を行い、通行者の安全を確保します。

エレベーター内の清掃手順

閉鎖された狭い空間であるため、衛生面への配慮が特に重要です。

1. 壁面・操作パネル

壁面の指紋や汚れを拭き取ります。操作ボタンや手すりは、消毒効果のある洗剤を含ませた布で丁寧に拭き、感染症対策を徹底します。

2. 床

床材に合わせて清掃します。カーペットの場合は掃除機でゴミやホコリを吸引し、フロアタイルの場合はモップで拭き上げます。

3. 溝・照明

ドアの開閉部分の溝に溜まったゴミをブラシなどでかき出し、掃除機で吸い取ります。照明カバーも定期的に拭き、明るさを保ちます。

駐輪場・ゴミ置き場の清掃手順

汚れや臭いが発生しやすく、管理品質が問われる場所です。

■ 駐輪場

定期的に床面をホースで水洗いし、砂ボコリや泥、油汚れを洗い流します。排水溝が詰まらないよう、落ち葉などを事前に取り除くことが重要です。

■ ゴミ置き場

:最も重要なのは、収集日との連携です。

1. 収集日前日

ゴミの分別が正しく行われているかを確認し、必要に応じて整理します。床や壁に付着した汚れを清掃し、消臭・消毒作業を行います。

2. 収集日当日

:ゴミが収集された後、速やかに床や壁、扉などを清掃し、次回のゴミ出しに備えます。</p

3. 見える化

清掃後にチェック表を掲示し、「清掃済み」であることを入居者にアピールするのも、管理レベルの高さを伝える上で効果的です。

5、自主清掃に必要な道具と手順

自主管理で清掃を行う場合、適切な用具を揃えることが作業効率と品質を大きく左右します。ここでは基本的な道具から専門機器、洗剤の選び方まで順を追って解説します。

基本的な清掃用具

まずは最低限揃えておきたいのが、ほうきとちりとりです。用途に応じて穂先の硬さが異なるものを用意すると便利です。モップとバケツも必須で、特に吸水性の高いマイクロファイバー製のモップは作業効率を高めます。

加えて、デッキブラシやサッシブラシ、タイル目地用ブラシなど場所ごとに適したブラシ類、吸水用と乾拭き用の雑巾(ウエス)、さらにガラスや鏡を拭き跡なく仕上げるためのスクイージーも揃えておくと安心です。

専門的な清掃機器

次に、定期清掃や大規模な清掃で力を発揮するのが専門的な機器です。高圧洗浄機はエントランスのタイルや駐車場の頑固な汚れを水圧で一気に落とすことができます。業務用掃除機は乾湿両用タイプを選べば液体の吸引も可能で、幅広い用途に対応できます。

さらに、床の洗浄やワックス剥離、磨き上げに使うポリッシャーも有効です。初期費用はかかりますが、長期的には業者委託費の削減につながる可能性があり、レンタルサービスを利用するのも一つの方法です。

洗剤・ワックスの選び方

最後に、清掃で使用する洗剤やワックスの選び方も重要です。中性洗剤は素材への影響が少なく、日常的な軽い汚れに適しています。アルカリ性洗剤は油汚れや皮脂汚れに効果的ですが、塗装面や一部の金属を傷める可能性があるため注意が必要です。

酸性洗剤は水垢や尿石の除去に役立ちますが、金属を錆びさせたりコンクリートを溶かしたりする作用があるため、最も取り扱いに注意すべき種類です。ワックスについては、床材に合った製品を選び、耐摩耗性や滑りにくさといった安全性を重視することが大切です。

6、清掃業者依頼のメリットと選定基準

専門業者への委託は、品質向上と手間削減の大きなメリットがありますが、信頼できるパートナーを見極めることが成功の鍵です。

業者委託のメリット・デメリット

|

メリット |

デメリット |

|

|

品質 |

専門知識と高性能な機材により、高い品質が期待できる。 |

業者によって技術レベルにばらつきがある。 |

|

手間 |

管理組合やオーナーの手間が大幅に削減される。 |

業者との打ち合わせや指示出しの手間は発生する。 |

|

コスト |

自前で高価な機材を揃える必要がない。 |

月々の固定費が発生する。契約内容によっては追加費用がかかる。 |

|

安全性 |

専門スタッフが安全に配慮して作業を行う。 |

- |

信頼できる清掃業者の見極め方

清掃業者を選ぶときは、まず実績と評判を確認することが基本です。同規模のマンションでの清掃経験があるか、ウェブサイトの施工事例や口コミなどから信頼性を判断しましょう。加えて、見積書の内容が「清掃一式」と曖昧に記載されているのではなく、具体的に「どの場所を・どの方法で・どの頻度で」清掃するのかまで明示されているかも重要なポイントです。

また、現地調査の際に担当者の対応が丁寧で、専門的な提案をしてくれるかどうかも業者の姿勢を見極める材料になります。さらに、作業中の物損事故などに備えて損害賠償保険に加入しているかを必ず確認しましょう。スタッフの教育体制もチェック項目のひとつで、研修制度の有無や身だしなみ、マナーが徹底されているかによって業務品質は大きく変わります。

費用対効果の判断ポイント

清掃業者の選定で「料金の安さ」だけに注目するのは危険です。同じ費用でも作業範囲や頻度が異なる場合があるため、複数社から見積もりを取り、月額費用を面積や戸数で割った単価や仕様書の内容を細かく比較することが欠かせません。

また、自主清掃を行った場合にかかる人件費(時給換算)や道具の購入・維持費を算出し、委託費用と比較することも有効です。さらに、清掃品質の向上がもたらす「空室率の低下」や「資産価値の維持」といった目に見えにくい効果も踏まえ、総合的に費用対効果を判断する姿勢が求められます。

まとめ

マンションの共用部清掃は、美観の維持にとどまらず、入居者満足度、資産価値維持、そして安全性確保に直結する、マンション経営の根幹をなす重要業務です。

まずは共用部と専有部の責任範囲を管理規約で明確にし、その上で「日常」「定期」「特別」と清掃計画を標準化することが第一歩です。そして、自主管理と業者委託のメリット・デメリットを冷静に比較し、ご自身のマンションの規模や予算、求める品質に最も適した方法を選択することが、コストと品質の両立を実現します。

本記事が、皆様のマンションの清掃管理フローを見直し、さらなる効率化と入居者満足度の向上を実現するための一助となれば幸いです。