アパートの空室が長引くと、オーナー様にとって収支の悪化は避けられない問題ですよね。家賃収入が減れば、ローンの返済に不安を感じることもあるでしょう。一体なぜ、空室は埋まらないのでしょうか?

この記事では、アパートの空室が埋まらない主な原因を徹底的に探り、オーナー様がすぐに試せる実践的な解決策をわかりやすく解説します。立地、家賃、設備、そして募集方法など、さまざまな要因を洗い出し、効果的な対策をご提案。市場データや公的機関の調査結果もご紹介するので、説得力のある判断材料として、ぜひ最後まで読んで実践に役立ててください。

この記事を読むことで、空室が埋まらない原因を段階的に把握できるようになります。家賃設定や広告戦略を見直すポイントがわかるだけでなく、即効性のある対策と長期的な管理方法も学べるでしょう。さらに、自主管理と管理会社委託の比較も行うので、ご自身に合った最適な方法を見つけるヒントが得られます。

空室が埋まらない原因を徹底解剖

まずは、なぜ空室が埋まらないのか、その原因を整理することから始めましょう。原因が明確になれば、対策の優先順位をつけやすくなります。立地や家賃、設備、募集方法など、多角的に物件を見直すことで、対策の精度が格段に上がります。以下の項目を順に確認してください。

立地の問題

アパートの立地は、入居者様にとって最も重要な決め手の一つです。特に駅からの距離や周辺環境は、入居希望者の数に直結します。例えば、駅徒歩15分以上となると、希望者が減少する傾向があるのは周知の事実です。

また、治安の良さや買い物環境の充実度も非常に重要です。商業施設まで徒歩10分以内など、生活の利便性が高い物件はやはり人気があります。もし周辺に類似物件が増えていれば、競争が激しくなっている可能性も考えられるでしょう。近隣物件の状況を把握し、ご自身の物件が差別化できる点を探すことが大切です。

立地そのものを大きく変えることは難しいですが、自転車駐輪場の整備や、地域のイベント情報掲示といった周辺案内や付加価値サービスで不利な点を補うことを検討してみましょう。

家賃設定の適正性

家賃が周辺相場から大きく外れていると、当然ながら入居希望者は減少してしまいます。相場との乖離は、物件に対するマイナスな印象につながりやすいからです。

賃貸物件の成約スピードには、家賃設定が非常に大きく影響します。国土交通省の「令和3年度 賃貸住宅市場の実態に関する調査結果」によれば、管理会社の約6割が**「家賃が高いと成約までに時間がかかる」**と回答しています。この傾向からも、相場から乖離した家賃は空室期間の長期化につながると考えられます。

まずは、徹底した市場調査を行い、同じエリアの類似物件(例:1K物件)の家賃を比較してみてください。家賃シミュレーションツールなども活用すると効率的です。見直し後は、一度に大幅な値下げをするのではなく、少しずつ調整しながら入居希望者の反応を確かめるのがおすすめです。反響が増えれば、それが適正価格を見極めるサインとなるでしょう。

設備と内装の魅力度

古い設備や地味な内装は、入居希望者の興味を引きにくく、内見時の印象を悪くする原因となります。今の時代に合った入居者様のニーズを捉え、最新の需要に合わせることが大切です。

「全国賃貸住宅新聞」の2024年設備ランキングによれば、**「宅配ボックス」や「浴室乾燥機」**は入居者からの人気が非常に高く、いずれも成約促進につながりやすい上位設備とされています。実務の現場でも「これらの設備があることで、相場より高めの家賃でも入居が決まりやすい」という管理会社の声が多く聞かれます。

コストを抑えたリフォームとして、壁紙の張り替えや照明の交換などを検討してみてください。例えば、壁紙を一般的な白からライトグレーに変更し、ダウンライトを設置するだけで「おしゃれさ」が増し、内見時の印象が劇的に好転した事例もあります。設備更新には初期投資がかかりますが、長期的には空室期間の短縮と家賃の維持に役立ちます。予算に合わせて優先順位をつけて計画しましょう。

募集と広告戦略の課題

どんなに良い物件でも、その魅力が伝わらなければ空室は埋まりません。募集方法や広告の見せ方が古いと、ターゲットとなる入居希望者に情報が届きにくくなってしまいます。適切なメディアを選び直し、効果的な広告戦略を立てることが重要です。

現代において、インターネット広告の活用は必須です。多くの人にアプローチできるよう、物件を登録し、魅力的な写真や分かりやすい間取り図を充実させましょう。プロのカメラマンに撮影を依頼するのも非常に効果的です。キャッチコピーには物件の魅力を具体的に盛り込み、周辺の利便性も合わせて伝えてください。ターゲット層が検索しそうなキーワード選定も忘れないようにしましょう。

掲載後は、問い合わせ数を定期的に確認し、反応が悪い場合は写真や文言をすぐに修正するなど、PDCAサイクルを回すことで効果が高まります。

空室対策の基本戦略

空室対策の基本は、原因の正確な把握と、データに基づいた市場分析です。根拠に基づいた判断こそが、安定した不動産経営につながります。以下の3つの軸を中心に計画を立てることで、より効果的な空室対策が期待できるでしょう。家賃設定、入居者層、差別化ポイントを順に見直してみてください。

家賃の設定方法

まず、ご自身の物件があるエリアの類似物件の家賃を徹底的に調べ、相場を正確に掴むことが重要です。ウェブサイトや地元の不動産会社の資料を活用すると、効率的に比較できます。常に最新のデータを使うことを心がけましょう。

その上で、ご自身の物件が持つ設備や立地の強みを家賃に反映させてください。もし強みが薄いと感じる場合は、家賃を少し抑え目にして、まずは反響を促すことも有効です。家賃設定後は、問い合わせ数や毎月の成約数を定期的にチェックし、反応が鈍ければ再調整する柔軟な姿勢が求められます。

入居者層の明確化

「どんな人に住んでほしいか」を明確にすることで、広告の内容や設備投資の方向性が変わってきます。ターゲットとなる年代や職業を具体的に想定してみましょう。

例えば、学生層をターゲットにするなら家賃のリーズナブルさが重視されるでしょうし、単身社会人なら通勤時間やセキュリティが決め手になることが多いはずです。ターゲットのニーズに合わせた提案をすることで、より効果的なアプローチが可能になります。入居者アンケートを定期的に実施し、実際の要望を把握してみるのも良い方法です。もし想定していた層と異なる反応が多ければ、ターゲットを見直して再度広告戦略を練り直すことも検討しましょう。

差別化のポイントを明確に

周辺の競合物件と比べて、ご自身の物件が持つ独自の魅力を明確にすることが、差別化の鍵となります。

設備面であれば「高速インターネット完備」や「スマートロック導入」、内装であれば「アクセントクロス」や「おしゃれな照明」など、小さな工夫でも物件の印象は大きく変わります。専門用語は、内見資料などで分かりやすく補足すると良いでしょう。

また、地域特有のメリットも積極的にアピールできます。物件から公園や商店街までの距離を具体的に伝えることで、入居者様はより具体的に「ここで生活するイメージ」を抱きやすくなります。差別化ポイントは広告にしっかりと織り込み、内見時にも担当者が自信を持って案内できるよう準備を徹底しましょう。具体的な事例を交えて説明することで、入居者様の信頼感も増すはずです。

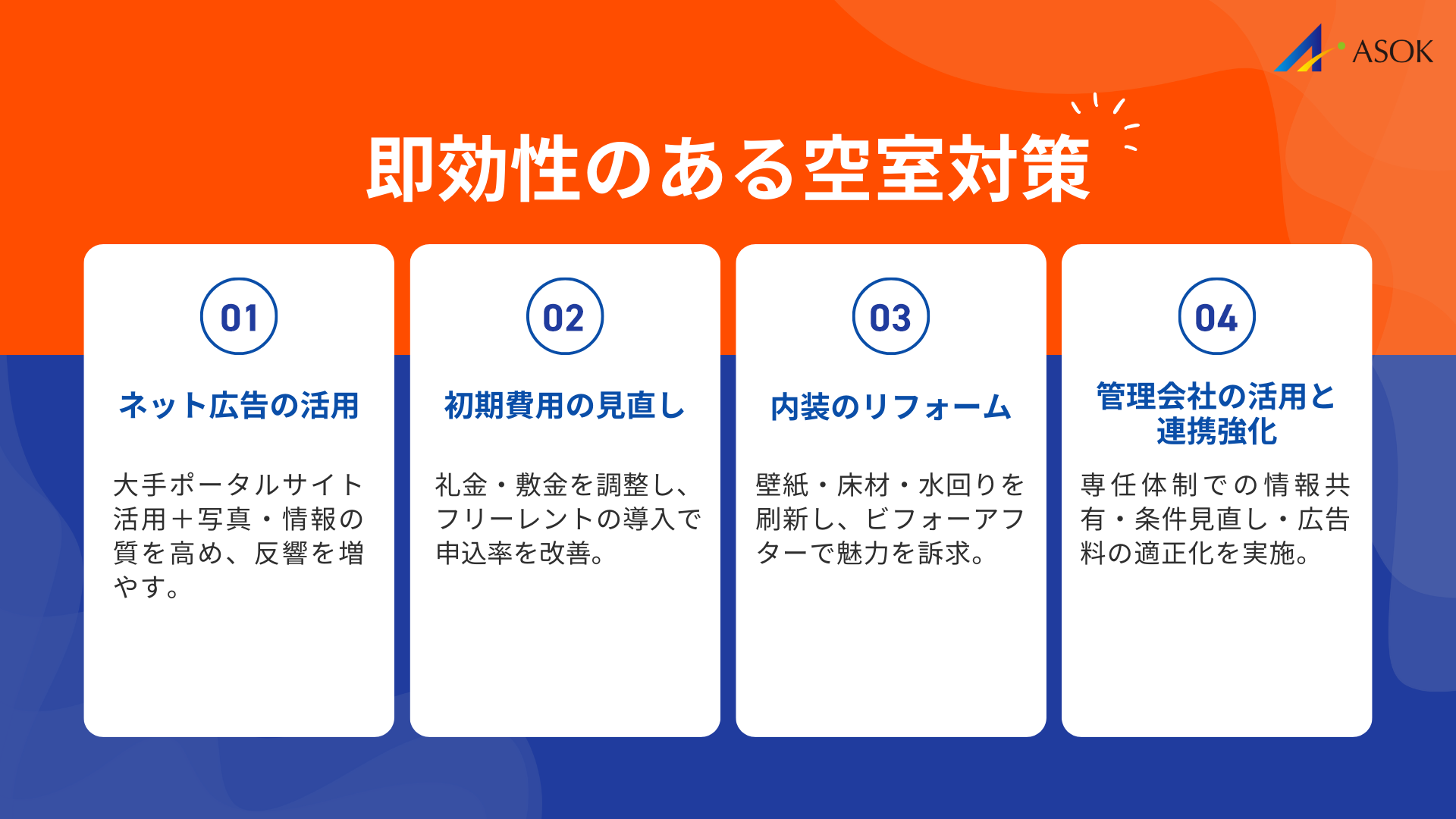

即効性のある空室対策

「すぐにでも反響を増やしたい!」というオーナー様のために、手軽に始められる即効性のある施策をご紹介します。ここでは、ネット広告の強化、初期費用の見直し、リフォーム、そして仲介会社との連携という4つのポイントに焦点を当てます。

ネット広告の活用を最大化

現代の入居者探しにおいて、インターネット広告の活用は最も効果的な手段の一つです。大手賃貸サイトに物件を登録するだけでも、格段に反応率が上がります。特に、掲載する写真のクオリティは非常に重要なので、プロのカメラマンに撮影を依頼することも検討してみてください。

キャッチコピーには、「角部屋」「礼金なし」「駅徒歩5分」など、入居者の関心を引くキーワードを効果的に盛り込みましょう。掲載後のデータを週単位で確認し、問い合わせ数の変化がない場合は写真や文言をすぐに変更するなど、PDCAサイクルを高速で回すことが成功の鍵です。SNS広告を併用すれば若年層にも届きやすくなるため、費用対効果を見ながら予算を調整してみてください。

初期費用の見直し

敷金・礼金をゼロにしたり、仲介手数料を無料にしたりといった初期費用の見直しは、入居希望者にとって非常に大きな魅力となります。初期費用を抑えられることで、入居へのハードルが下がり、希望者が増える傾向にあります。

例えば、初期費用無料の期間を限定すると、コストを抑えつつ反響を得られるでしょう。過去には、このような施策で成約率が約25%上昇したという実験結果も報告されています。また、家賃保証会社の利用を検討することも有効です。オーナー様のリスクを下げつつ、入居者様の連帯保証人を見つける負担を軽減できます。条件を変更したら、その情報を広告に必ず明記し、入居者様に分かりやすく伝えることが信頼感につながります。

内装のリフォームで魅力度アップ

大掛かりな工事ではなくても、壁紙の交換やフローリングの補修など、コストを抑えつつ見映えが良くなる小規模なリフォームは、空室対策として非常に効果的です。小さな工夫でも、物件全体の印象が大きく変わるでしょう。

家具付きのモデルルームを作ることで、入居希望者は暮らしのイメージを具体的に持ちやすくなります。短期間の無償提供期間を設けて試してみるのも良いでしょう。予算に余裕があれば、キッチンやバスルームといった水回りを新品にすると、物件の競争力は格段に上がります。国の支援制度を活用すれば、補助金を受けられる場合もあるので調べてみてください。施工後は、SNSなどでビフォーアフターの画像を公開すると、視覚的な情報が入居者の関心を強く引くでしょう。

仲介会社の活用と連携強化

物件のある地域の地元の仲介会社を訪問し、物件を直接紹介してもらうことは、非常に有効な手段です。仲介会社の担当者との信頼関係を築くことで、物件を積極的に紹介してもらえる可能性が高まります。

定期的に物件情報をアップデートしてもらい、空室情報を常に新鮮に保つことがポイントです。情報共有はこまめに行い、良好な関係を維持しましょう。仲介手数料とサービス内容のバランスをしっかりと確認し、費用対効果を意識して業者を選ぶことが大切です。契約後のフォロー体制についても事前に確認し、入居者トラブルを減らせるような体制を築くことが、長期的な安定経営につながります。

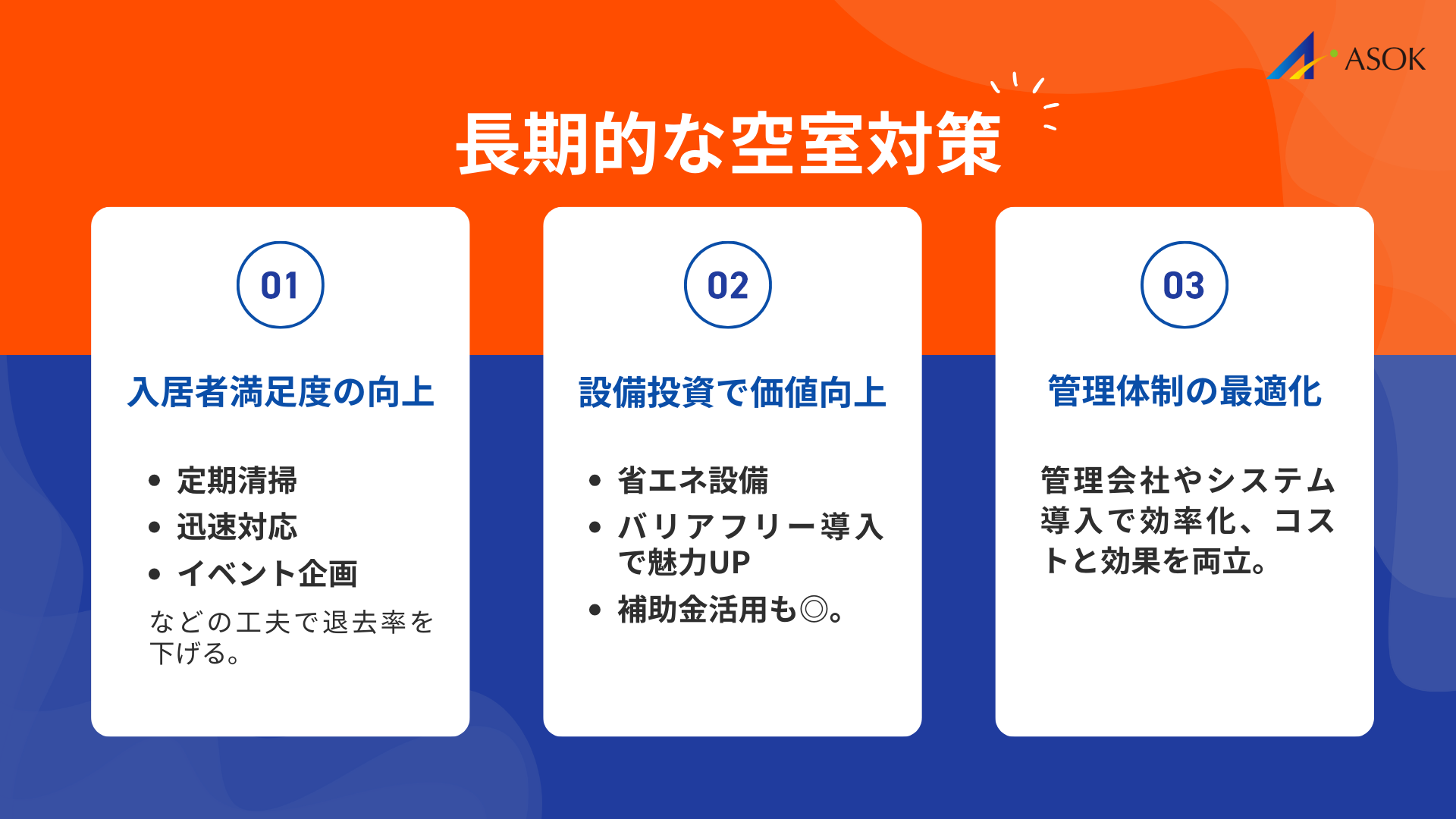

長期的な空室対策

即効性のある対策だけでなく、物件の価値を維持し、安定した入居率を保つためには、継続的な管理と計画的な投資が欠かせません。ここでは、入居者満足度の向上、設備投資、そして管理体制の見直しという3つの長期的な視点からの対策をご提案します。

入居者満足度の向上

入居者様が快適に過ごせる環境を保つことは、退去率の低下に直結します。定期清掃や簡単なメンテナンスをこまめに実施し、物件の清潔さを保ちましょう。このような小さな気配りが、入居者様からの信頼感を生み出します。

入居者様からの要望やクレームには迅速に対応し、対応結果も必ず通知するようにしてください。迅速かつ丁寧な対応は、オーナー様への評価を確実に上げます。可能であれば、住民同士のつながりを深めるためのコミュニティイベントを企画したり、地域情報の掲示板を設置したりするのも良いでしょう。定期的に入居者アンケートを実施し、改善点を洗い出すことで、要望が多い箇所から優先的に手を入れ、より住みやすい環境を提供できます。

設備投資で物件価値を向上

将来的な収益向上を見据え、太陽光発電や省エネ設備の導入を検討するのも有効な長期対策です。初期費用はかかりますが、入居者様の光熱費削減につながるため、物件の大きな魅力となります。

2024年10月の経済産業省報告では、太陽光発電システムを導入した物件は、年間光熱費が平均15%減少するという結果が出ています。また、エレベーター設置やバリアフリー対応は、高齢者層やファミリー層からの需要増加に効果的です。これらの大規模な設備投資には、国の支援制度や補助金が活用できる場合も多いので、ぜひ調べてみてください。設備投資プランは、長期ローンで分割払いにすることで資金負担を軽減できるため、専門家と相談しながら計画を進めることをお勧めします。

資料:太陽光発電の現状と自立化・主力化に向けたチャレンジ

管理体制の見直しと最適化

自主管理のままでは、物件数が増えたり、トラブルが頻発したりする際に、オーナー様ご自身での対応に限界が生じる場面が増えてきます。この機会に、自主管理と管理会社への委託を比較検討してみましょう。

管理会社に委託すれば、入居者募集からクレーム対応まで、ほとんどの業務を一括で任せられます。これにより、オーナー様の手間を大幅に削減できるでしょう。委託費用とサービス内容を慎重に比較し、コスト対効果を検証してください。見積もりは必ず複数社から取るようにしましょう。

また、管理システムの導入もおすすめです。オンラインで家賃集金やメンテナンス履歴の把握が可能になり、管理業務の効率化に役立ちます。

管理方法の比較:自主管理 vs 管理会社委託

安定した不動産経営のためには、ご自身の物件に最適な管理方法を選択することが重要です。ここでは、自主管理と管理会社委託のそれぞれの特徴を理解し、コストとメリットを比較しながら、自分に合う方法を見つけるためのヒントを整理していきましょう。

自主管理の利点と難点

自主管理の最大の利点は、管理手数料が発生しないため、コストを抑えられる点です。ご自身で運営の細部まで把握できるため、物件に対する愛着も深まるでしょう。

しかし、その分、夜間のトラブル対応や滞納処理、日々の清掃や設備の点検といったすべての業務をオーナー様自身が行う必要があります。これにより、時間的コストが非常に高くなる傾向があります。クレーム対応や書類作成に多くの時間を取られることが多く、本業への影響が懸念されることも少なくありません。特に、トラブル対応能力が求められる場面では、経験が浅いと対応が後手に回り、事態を悪化させる危険性もあります。

自主管理を続けるのであれば、効率化ツールや特定の業務を外注するサービスを併用し、リスクを下げる工夫をしましょう。

管理会社の選び方

管理会社を選ぶ際は、単に手数料の安さだけでなく、いくつかの重要なポイントを確認する必要があります。

-

まずは、その管理会社の「募集力」や「空室期間の短さ」に関する実績、そして「顧客対応の質」を具体的に数字で示してもらうことが判断材料になります。

-

複数社のプランや手数料を比較検討することはもちろん重要です。ある業界調査では、手数料が1ヶ月分以下の会社は成約率が高い傾向があるというデータもあります。

-

実際に物件を見せて相談に乗ってくれる担当者の存在も重要なポイントです。対応が早い会社ほど、緊急時にも信頼できるでしょう。

-

契約前には、解約条件や追加費用の有無をしっかり確認し、想定外のコストが発生しないよう注意が必要です。

コストと効果のバランス

自主管理と委託管理のコスト差を把握し、収支シミュレーションを行う際には、管理手数料だけでなく、ご自身の時間的コストも考慮に入れるべきです。

管理会社に委託すると、確かに手数料は発生しますが、その分、手間が大幅に減り、安定した入居率と収入が期待できます。長期的には、トラブル対応や入居者募集のプロフェッショナルな対応により、コスト以上の価値が得られる場合が多いでしょう。

一方、自主管理は節約効果が大きい反面、トラブル発生時や家賃滞納リスクにオーナー様自身が備える必要があります。必要に応じて、保険や家賃保証会社の利用も検討してみてください。まずは小規模な委託プランを試してみて、その効果を実感してから本格導入する方法もおすすめです。

空室対策の成功事例

ここでは、実際に空室対策に成功した具体的な事例を3つご紹介します。ご自身の物件に応用できるヒントがあるかもしれませんので、ぜひ参考にしてみてください。

家賃調整の成功事例

とある駅から徒歩12分の1K物件では、空室が続いていました。そこで、周辺相場を徹底的に調査し、家賃を相場より5%下げたところ、驚くことに問い合わせ数が2倍に増加。成約率も約1.5倍向上したのです。

調整前は平均成約日数が60日でしたが、調整後は約30日に短縮されました(不動産協会2023年データ)。これは、わずかな家賃差が問い合わせ数に大きく影響することを示した好例と言えるでしょう。このオーナー様は、その後家賃を少し戻してみましたが、ほぼ同じ成約スピードを維持できたそうです。相場観を大切にしながら、柔軟な家賃調整を試みることが重要です。

リフォームで魅力アップした事例

築15年の物件で、特に古さが目立っていた浴室のユニットバスを新品に交換したところ、成約率が約20%上昇しました。これは、入居者様が不満を感じやすい水回りの問題を解消したことが大きな要因です。

この物件では、同時にキッチンのIH化や宅配ボックスの設置も行い、内装のクロス張り替えも実施しました。リフォーム費用は約150万円かかりましたが、家賃を月3千円上げても入居者が順調に集まり、結果として投資回収は約4年で完了しました。物件価値を高めるための小規模な投資が、長期的に収益を支える好例と言えるでしょう。

管理会社変更による改善事例

長年自主管理を行っていたオーナー様が、思い切って定額制の管理会社に切り替えたところ、月の空室率を10%から3%へと劇的に改善しました。これは、管理会社の専門的な募集力と迅速な対応力が大きく影響した結果です。

契約手数料は家賃1ヶ月分でしたが、空室期間が大幅に短縮されたことで、年間家賃収入が約15%も増加しました。さらに、これまでオーナー様を悩ませていたトラブル対応もスムーズになり、オーナー様自身の負担が大幅に減ったと喜びの声が寄せられています。まずは短期プランから試してみて、満足度が高ければ本格的な契約に移行する、という流れもおすすめです。

まとめ

アパートの空室を埋めるためには、単に家賃を下げたり、広告を出すだけでは不十分です。空室の根本的な原因を正確に把握し、それに対する適切な対策を両輪で進めることが何よりも大切です。家賃設定や広告戦略だけでなく、設備の更新や、さらにはご自身の管理体制まで、多角的に見直す必要があります。

この記事でご紹介した即効性のある対策と長期的な対策を組み合わせることで、安定した収益が期待できるようになるでしょう。自主管理と委託管理の比較も参考に、ご自身の状況に最も合う管理方法を選んでみてください。

まずは「これならできそう!」と感じた小さな一歩から始めて、その反応を見ながら改善を重ねていくことが成功への近道です。ぜひ本記事を実践に役立てて、空室対策を成功させてくださいね。